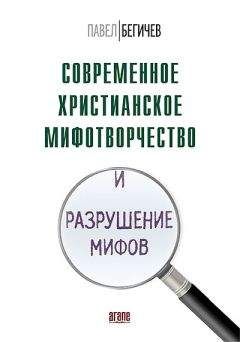

Павел Бегичев - Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов"

Описание и краткое содержание "Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов" читать бесплатно онлайн.

Книга Павла Бегичева поможет читателю разобраться в нелёгких вопросах толкования библейских текстов. Обращаясь к первоисточникам, языкам оригинала и историческим материалам, автор с присущим ему чувством юмора развенчивает сложившиеся с течением времени мифы и целые вероучения, возникающие из-за неверного перевода, превратного понимания и недостаточно глубокого изучения контекста популярных мест из Священного Писания. Книга будет полезна широкому кругу людей, интересующихся вопросами толкования Библии и христианской верой.

Казнить нельзя помиловать.

От решения о месте запятой в этой фразе зависела жизнь мультяшного персонажа. Наша жизнь, конечно, не всегда зависит от запятой, но, тем не менее, смысловые акценты лучше ставить правильно. Слова «глас вопиющего в пустыне» давно уже стали фразеологизмом. А правомочно ли это? В частности, вот что пишет об этом А. Кураев: «В древнейших рукописях Писания нет ни разбиений между словами, ни знаков препинания, ни заглавных букв. Например, как прочитать: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу» (Мф. 3,3) или «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу» (Ис. 40, 3)? В первом случае мы слышим человека, который из пустыни, вдали от городов кричит горожанам: «Эй вы, там, в городах! Готовьтесь: Господь грядёт!». Во втором — это голос, раздающийся на городской площади и призывающий выйти из городов, из вместилищ греха и пошлости, и в пустыне, обнажёнными от обветшавших одежд культуры, встретить Творца миров. От расположения знака препинания смысл меняется довольно значительно…»

Я более склоняюсь ко второму толкованию. И мне видится, что решить проблему можно, исходя из следующих умозаключений:

Во-первых, второй способ расстановки знаков препинания может быть истолкован как призыв городского проповедника к городским же жителям, содержащий повеление выходить в пустыню. Джон Макартур в толковании на Евангелия от Луки и от Иоанна пишет, что пророк Исайя призывал народ израильский сделать прямым путь через восточную пустыню, чтобы Бог мог привести народ Свой из вавилонского плена домой! Контекст пророчества Исайи побуждает меня согласиться с толкованием Джона Макартура. Ведь Исайя добавляет фразу «в степи». И тогда налицо параллелизм: «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, в степи прямыми сделайте стези Богу нашему».

Во-вторых, нужно отметить, что путь нужно приготовить не столько для народа, сколько для Господа. Тогда вырисовывается интересная картина: пророк приходит к людям, находящимся в плену и говорит: «Идите и проложите путь в пустыне для Господа. Он придёт и поведёт вас домой по этому пути!»

В третьих, Баркли пишет в своих толкованиях: «Когда восточный царь собирался осмотреть свои владения, он высылал вестника, дабы предупредить народ, чтобы дороги были приведены в порядок». «Перед прибытием царя отдавался приказ — приготовить дороги для путешествия царя». И конечно же, нет смысла готовить дороги в городе, именно дороги, находящиеся в пустыне, требуют надлежащей подготовки.

В-четвёртых, духовный смысл призыва Иоанна Крестителя состоял в том, чтобы люди приготовили путь для Христа, сотворив достойный плод покаяния. Покаяние должно совершаться в смирении, а пустыня в Библии всегда была местом, где Бог смирял непокорных грешников. «Посему вот, и Я увлеку её, приведу её в пустыню, и буду говорить к сердцу её» (Ос. 2:14).

Таким образом, мы можем сделать вывод, что знаки препинания в прилагаемых стихах действительно нужно расставить не так, как нам предлагает это сделать Синодальное издание Библии. Правильный смысловой акцент должен быть таким: «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».

Это важно потому, что даёт нам подлинно ценную характеристику наших сердец и состояния нашего мира! Мы — лишь пустыня… Без осознания собственной безжизненности, скудости и греховности невозможно истинное покаяние! А ведь только в случае истинного покаяния может исполниться слово Господне: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и расцветёт как нарцисс!» (Ис. 35:1).

25. Миф об огненном крещении

Сразу, как только я стал баптистом, мне объяснили значение слова «крещение».

— Крещение — это погружение! — говорили мне. Я верил. А что делать?

Вот только закрадывалось одно маленькое сомнение насчёт текстов некоторых песен. Пели мы общим пением такие строчки: «О Предвечный Дух, Ты к нам приди, Силой нас и огнём крести» (Песнь Возрождения № 643), или в хоре: «Дух, пылающий огнём. О, приди! Тебя зовём… О, великий Дух, приди! …Ждём огня мы, о, гряди!»

Странным мне казалось желание креститься огнём, ведь крещение — это погружение, а погружаться в огонь — это больно. Знаем мы это ещё по мальчишеским экспериментам с кострами на пустырях.

Мне объясняли:

— Ничего страшного! Ведь написано, что Христос будет крестить нас Духом Святым и огнём. Вот и ждём мы огненного крещения.

А пятидесятники, так даже и заявляли, что, дескать, крещение Духом и огнём — это молитва на языках. Точнее, языки — знамение оного крещения.

И всё же погружаться в пламя мне не хотелось. Боязно как-то было.

Прошли годы, но песни эти по-прежнему поют и по-прежнему призывают к крещению огнём. А ведь просить у Бога крещения огнём — это равносильно просьбе: «Отправь меня, Господи, в ад!»

Давайте разберёмся:

Как всегда в этом деле нам поможет контекст:

Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнём; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым (Мф. 3:7-12).

Иоанн Креститель говорит о двух типах людей: покаявшихся и непокаявшихся.

Он их сравнивает с двумя родами деревьев, у корней которых лежит секира. Дерево, не принёсшее доброго плода, будет срублено и брошено в огонь. О дереве, давшем добрые плоды, Иоанн не говорит ничего, но и так понятно, что оно останется жить.

Далее Предтеча говорит о Христе, от воли Которого и зависит столь разная судьба людей. Он будет крестить Духом Святым и огнём, то есть погружать людей в Дух Святой или в огонь.

Эту мысль Иоанн поясняет при помощи метафоры: пшеница (то есть покаявшиеся) будет погружена в житницы, а солома будет погружена в огонь. Надо ли объяснять, что именно такая судьба ожидает тех, кто не покаялся?

Именно нераскаявшийся грешник однажды переживёт крещение огнём, потому что не захотел крещения Духом.

Так что давайте-ка переделаем песни что ли? А то, право, как-то неловко… Да и негоже уверовавшим во Христа людям, крещённым Духом Святым, тосковать по адскому пламени…

26. Миф о женщине

И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал [Исаия]: слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе; ибо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями её.

Ис. 7:10–16Негоже нам всё православные, католические, да евангельско-баптистско-пятидесятническо-харизматические мифы разоблачать. Можно обратиться и к иудаистским…

Есть вот один миф, который иудаисты используют весьма широко. Он касается перевода еврейского слова «алма» из Книги пророка Исайи 7:14. Вот цитата:

…Христиане обосновывают догмат о «непорочном зачатии» ссылкой на книгу Исайи. Утверждение о том, что Исайя «предсказал» непорочное зачатие Иисуса, играет важную роль в христианском богословии. Проблема, однако, в том, что ивритское слово алма, которое употребляет Исайя, однокоренное с ивритскими словами элем — юноша, отрок (см. Самуил I 17:56) и алумим — юность (см. Исайя 54:4; Псалмы 89:46 (В нумерации псалмов по Синодальному переводу Пс.88:46. — Прим. ред.)) и означает не именно девственница, а вообще юная, молодая женщина… Это очевидная ошибка в понимании еврейского текста — либо же подтасовка… Остаётся только поражаться тому факту, что в течение почти двух тысяч лет в качестве «обоснований» христианства использовались элементарные подмены в переводе. Именно на это рассчитано большинство христианских ссылок на Ветхий Завет: они строятся на неточностях перевода и на произвольных толкованиях отдельных стихов, вырванных из контекста (Пинхас Полонский. Евреи и христианство. http://www.skeptik.net/religion/christ/jews_chr.htm).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов"

Книги похожие на "Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Бегичев - Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов"

Отзывы читателей о книге "Современное христианское мифотворчество и разрушение мифов", комментарии и мнения людей о произведении.