Максим Антонович - Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове"

Описание и краткое содержание "Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове" читать бесплатно онлайн.

«В половине 1859 года я оканчивал курс в С.-Петербургской духовной академии. С каждым годом моего учения в академии я все более и более убеждался, что теологическая специальность и духовная служба мне вовсе не по душе, и мое внимание направлялось более на философию и вообще на светские науки, чем на науки теологические. Перед окончанием курса я окончательно решил оставить духовное звание и посвятить себя деятельности не на духовном, а на каком-нибудь другом поприще. Прежде всего я рискнул попытаться проникнуть на литературное поприще и для пробы написать что-нибудь, что могло попасть в светскую печать…»

В другом письме тому же товарищу он писал: «С потерей внешней возможности для такой деятельности мы умрем, – но и умрем все-таки не даром» [12] . И он действительно принялся за создание этой деятельности и за эту деятельность.

Его глубоко, до болезненности, возмущала окружавшая его действительность, понятая и прочувствованная им; он видел, как властно царствует зло в житейском темном царстве. И он в душе, в мыслях, в мечтах порывался бороться с этим царствующим злом, искал и придумывал возможные, действительные и быстрые способы изменить или хоть несколько улучшить и освежить мрачную действительность каким-нибудь энергическим и геройским усилием, одним согласным напором. «Постепенно», «потихоньку да полегоньку» – были противны его энергической, горячей юношеской натуре. Но ужасная действительность грубо разрушала его мечты и точно издевалась над его горячими, нетерпеливыми порывами и стремлениями, и это повергало его в муку и отчаяние. Человек рвется на дело, а ему сковывают руки. Но энергия и страстность не могут остановиться на отчаянии; нужно действовать во что бы то ни стало, работать и бороться могучим орудием печатного слова.

И Добролюбов мечтал произносить и печатать горячие речи и горячие призывы, как делал в Италии прославленный им о. Александро Гавацци [13] , громить или возбуждать свою публику, электризовать ее, двигать на дело. Но и здесь жестокая действительность сковывала ему язык, не давала возможности высказать и десятой доли волновавших его идей и чувств – что еще больше усиливало его недовольство и муки. Точно как будто сбывалось пророчество его о самом себе, высказанное им в письме к семинарскому товарищу, учившемуся в духовной академии: «Говорят, что мой путь смелой правды приведет меня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; но я сумею погибнуть не даром. Следовательно, и в самой последней крайности будет со мною мое всегдашнее, неотъемлемое утешение – что я трудился и жил не без пользы» [14] .

Печать, по идеалу Добролюбова, должна была будить общество, звать его на дело, на борьбу. А фактическая фигурировавшая перед Добролюбовым печать делала как раз противоположное: она убаюкивала читателей, наводила на них сладкую дремоту самодовольства и самоуслаждения. И вот новый источник лихорадочного негодования для Добролюбова. Печатные статьи его достаточно показывают, как возмущала и терзала его хвастливая и обольстительная фраза: «В настоящее время, время прогресса, когда мы созрели, когда процветает гласность и действует бич обличительной литературы» и т. д. Но нужно было послушать его на словах, чтобы увидеть, до какой степени была ненавистна ему эта нелепая фраза и как она его бесила. «На каждом шагу, – постоянно твердил он, – мы видим возмутительные факты, всюду вокруг нас совершаются безобразные и вопиющие явления, а печать точно не видит и не замечает этого и во все горло прославляет и славословит „настоящее время“. Им плюют в глаза, а они говорят, что это божья роса». На самом деле литераторы видели и замечали эти факты и явления. Как только, бывало, они соберутся где-нибудь, почти каждый из них расскажет о каком-нибудь вопиющем факте или безобразном явлении, и все пожалеют о том, что этого нельзя напечатать и что следовало бы послать это в Лондон Герцену напечатать в «Колоколе». Но все это рассказывается и выслушивается спокойно, хладнокровно и благодушно, и рассказчики и слушатели на другой же день продолжают свои гимны «настоящему времени», процветанию гласности и обличительной литературы. Добролюбова это бесило, просто приводило в ярость, и он удивлялся, как это можно так спокойно и благодушно относиться к подобным фактам; и его мучило двойное негодование – и на самые факты и на печать. Все сообщаемые ему этого рода факты он для чего-то аккуратно заносил в свою записную книжку [15] (неизвестно, сохранилась ли она после погрома, разразившегося над литературным душеприказчиком Добролюбова [16] ), для того ли, чтобы постоянно помнить о них, как персидский царь хотел постоянно помнить об ненавистных ему афинянах, или для того, чтобы иметь побольше аргументов для развенчания и унижения «настоящего времени».

Добролюбова тем более бесило такое поведение печати, что он никак не мог себе объяснить его и не мог решить – идиотство ли это, ограниченная нетребовательность и глупое самоуслаждение, или что-нибудь еще хуже и мерзее. Ему самому казалось яснее солнца, что печать обличает только пустяки и мелочи, только мелких сошек и что все обличаемое ею есть только поверхностная пена, источник которой лежал гораздо глубже, что это небольшие побеги от более солидных стволов и корней, на которые и следовало устремить все внимание, и он даже не допускал возможности, чтоб и другие, да еще литераторы, этого не видели и не понимали. Они, может быть, видели и понимали, а все-таки услаждались своими обличениями, считали себя либералами и с гордостью воображали, что они своими обличениями совершают гражданский подвиг.

Добролюбов не дожил до того времени, когда совершилась полная эволюция этих поверхностных обличителей и либералов и они вылились в законченную форму мракобесов и литературных сыщиков и когда для него объяснилась бы их прежняя либеральная слепота и поверхностная обличительность.

С досадой и горечью, а иногда даже с бранью, Добролюбов постоянно повторял, что уж если кому непростительно славословить «настоящее время» с его гласностью, так именно литераторам, даже либеральным обличителям, которые на собственной спине должны были испытать всю прелесть этого времени. Действительно, цензурный гнет в середине 50-х годов значительно ослабел против прежнего времени, только ослабел, не больше, но продолжал существовать и давал себя чувствовать очень сильно и больно и с течением времени все сильнее и больнее. Наиболее серьезные области государственной и общественной жизни, как и в предшествующее время, тоже были недоступны и запретны для печати; например, несмотря даже на то, что уже подготовлялась в секрете крестьянская реформа, все-таки нельзя было ничего печатать о крепостном праве и против него. Цензура даже по части дозволенных предметов была строга, придирчива, мелочна; и разговоры между литераторами всегда перемешивались рассказами цензурных анекдотов. «А знаете, – говорил один, – нам запретили дурно отзываться о Наполеоне III и его правительстве; наш цензор расходился до того, что из приготовленной книжки журнала вымарал около пятнадцати листов – почти целую половину книжки». – «А у нас, – подхватывал другой, – цензор вымарал невиннейшую обличительную заметку, где место действия было обозначено только иксом». – «Это еще что, – говорил третий, – а вот нас притянули к ответственности и распекли за напечатание объявления „О старце и ухе“» и т. д.

Литераторы слушали эти анекдоты и благодушно хохотали, точно это были какие-нибудь мелкие, совершенно безобидные и заурядные случаи повседневной жизни. Один только Добролюбов слушал эти анекдоты с мрачным видом и сердито ворчал: «Вот это доказывает, что у нас процветает гласность», и потом заносил эти анекдоты в записную книжку. Нечего уже и говорить о том, какая лихорадка трясла Добролюбова, когда цензурные операции проделывались над его собственными статьями. Положение самих цензоров было тоже ужасное, обоюдоострое. Если какой-нибудь цензор, под влиянием разговоров о прогрессе и гласности, осмелится действовать менее строго и более снисходительно, то на него сыплются выговоры, замечания и угрозы отставкой. И это была не пустая угроза – она нередко приводилась в исполнение, и в пользу одного из таких смелых отставленных цензоров [17] даже Катков хотел устроить всенародную подписку. Если цензор провинится на одном издании, то его переводят на другое, более благонадежное, а на его место назначают другого, более строгого, собаку. И вот в литературных кружках – и ликования и вопли; одни говорят: «Ах, какое счастье – нам дали цензором X», а другие голосят: «Нам посадили цензором собаку Z, не знаем, что и делать, совсем пропали!» Все это действительно было комично, и литераторы действительно хохотали по поводу таких перетасовок цензоров. Один только Добролюбов не видел тут комизма; а может быть, и видел, но только обращал внимание на другую, далеко не комическую сторону дела и обыкновенно говаривал: «Значит, судьба и благоденствие издания зависят не от цензуры вообще и не от цензурного устава, а от личности и от свойств цензора. Вот так прогресс!»

Особенно стеснительно и тяжело для печати было то, что, кроме цензур общей и духовной, существовало еще много цензур специальных: военная, морская, финансовая, министерств юстиции и внутренних дел, театральная и т. д. Почти каждое ведомство имело свою цензуру, охранявшую его интересы в печати. Несчастные статьи, прошедшие через все эти мытарства, возвращались, конечно, в самом растерзанном и изуродованном виде, не говоря уже о бесконечных проволочках и трате времени. Для «Современника» была набрана для помещения в фельетон небольшая заметка, в которой описывалось какое-то морское торжество в Кронштадте. Общий цензор, кое-что повымаравши, направил заметку к военному цензору, который, как само собой разумеется, должен был направить ее к морскому цензору. Этот последний против фразы в заметке: «Матросы разбежались по веревочным лестницам» – положил такую резолюцию: «На военных судах нет веревочных лестниц, а есть ванты, – автор не понимает, о чем пишет». Но бывали мытарства еще более продолжительные. Для «Современника» же была набрана статья «Каторжники» [18] . Цензор направил ее в Сибирский комитет (тоже специальная цензура), который признал, что она касается министерства внутренних дел и юстиции, и, сверх того, подлежит духовной цензуре. Предпоследние два мытарства статья прошла сравнительно благополучно, а духовный цензор вымарал все духовное. Затем статья пошла к цензорам военному и финансовому. Но этим мытарства статьи не кончились. Общий цензор внес статью на рассмотрение цензурного комитета, который, в свою очередь, представил ее в главное управление цензуры. И вот несчастный Добролюбов, видевший и знавший десятки и сотни подобных анекдотов, должен был ежедневно читать и переваривать панегирики «настоящему времени» и процветанию гласности.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

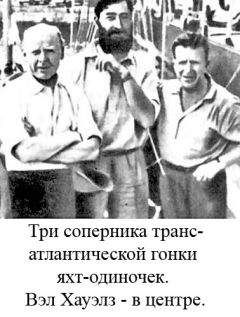

Похожие книги на "Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове"

Книги похожие на "Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Максим Антонович - Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове"

Отзывы читателей о книге "Из воспоминаний о Николае Александровиче Добролюбове", комментарии и мнения людей о произведении.