Захар Каменский - Грановский

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

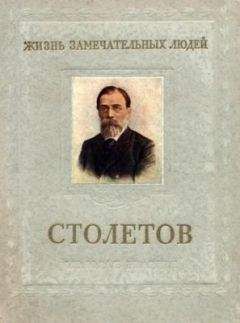

Описание книги "Грановский"

Описание и краткое содержание "Грановский" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена жизни и деятельности известного профессора Московского университета Грановского (1813–1855) В ней определятся его гражданская позиция в социально-политической жизни России 40-50-х гг. 19 века, проводится анализ его «органической теории» развития исторического процесса.

Стремясь отделить веру от знания и основать последнее на самостоятельных независимых от религии началах, Грановский заключает, что в вопросе о происхождении Земли по сравнению с Библией дают «более удовлетворительные результаты— наблюдения над самой землей» (19, тетр. 2, л. 8–8 об.). В очерке истории геологических учений с XVI в. Грановский становится на эволюционистскую точку зрения в вопросе о происхождении Земли и жизни на ней. Опираясь на авторитет Кювье и его теорию катастроф, Грановский говорит: «…геология нам показывает, что земля, т. е. ее кора и на ней развивающаяся жизнь органическая, не достигла с самого начала совершенства»; «органическая жизнь на земле развилась, когда земля была несколько образована», и «уже при большем устройстве явился человек, как ее совершеннейшее произведение» (23, тетр. 2, л. 10–10 об.).

Все это звучало и материалистически, и конечно же совершенно антиклерикально. Правда, при обсуждении следующей — антропологической — проблемы Грановский от естественнонаучной (тогда еще бедной и неразвитой) ее трактовки возвращается вновь к религиозной. Но в высшей степени характерна логика этого отступления. Пытаясь сначала решить проблему рас и их происхождения естественнонаучно, классифицируя по антропологическим принципам племена человечества, Грановский задается вопросом о том, происходят ли все люди от одной пары или от нескольких. Верный своему историческому методу, он обращается к истории обсуждения этого вопроса в научной литературе и указывает на борьбу двух направлений в его решении. Его собственное мнение выразилось в следующем суждении: «…все великие мыслители полагали одно начало всему роду человеческому; и мы будем держаться того же мнения, полагаясь не столько на авторитет этих писателей, сколько на слова Библии. Различие племен суть не что иное, как видоизменение одного и того же рода» (23, тетр. 2, л. 11).

Таким образом, логика этого возвращения на религиозную позицию состоит в том, что если он в науке нашел достаточное объяснение вопроса о происхождении жизни и человека, то он не нашел его для решения вопроса о проблеме рас. Но по этой логике получалось, что, когда соответствующие данные наука добудет, надо будет вернуться к решению и этой проблемы. «Итак, — заключал Грановский введение, — вот почти все, что естествоведение открывает нам о первобытных временах нашей планеты и самого человеческого рода; нужно еще истории много ожидать от успеха этой науки» (23, тетр. 2, л. 11об.).

Стремление к пересмотру старых традиционных представлений, основывающееся на данных современной науки, обнаруживается и в мнениях Грановского об истории первобытных человеческих обществ, о которых он говорит в разделе «История первобытных человеческих обществ» (см. 19, тетр. 2). Грановский рассматривает здесь происхождение семьи и государства, их взаимоотношение, их развитие, происхождение и развитие различных социальных групп («каст») и т. п. Он опирается на данные современной ему антропологии, этнографии, географии, но утверждения его часто наивны, ибо в то время наука мало что знала об этом предмете. И здесь Грановский иногда выступает как противник «материальной философии», прибегает к авторитету Библии.

Рассмотрение проблем первобытного общества Грановский начинает с вопроса о древности цивилизации. По этому поводу, говорит он, существовало два мнения. Первое, выдвинутое романтической школой XIX в., заключалось в том, что человечество утратило былую цивилизацию. Согласно второму мнению, древние люди были дикими, а цивилизация возникла в ходе истории. Теория романтической школы «не подтверждается ни фактами, ни сказаниями Святого писания. Но также трудно согласиться со вторым мнением; оно есть плод материальной философии, оно представляет первобытного человека… без всякого внутреннего содержания и образующегося под внешним влиянием» (19, тетр. 2, л. 11 об., тетр. 3, л. 2). Грановский сам не решает этого вопроса, ссылаясь на отсутствие достаточных научных данных, он отмечает лишь, что культура Америки и Океании, первобытные культуры вообще стали объектом исследования «не a priori, а по данным географии и этнографии современной» (19, тетр. 3, л. 2 об.)[14].

В вопросе о происхождении общества и государства Грановский солидаризуется с Аристотелем, который, по формулировке московского профессора, «говорит, что государство, по своей природе, существует прежде отдельных лиц. Значит, человек рождается уже готовым членом государства» (19, тетр. 3, л. 3).

Согласно утвердившейся в то время в науке точке зрения, Грановский считал, что «государству предшествует семейство, самая естественная форма общежития» (19, тетр. 2, л. 3). Мнения, что «семья» есть «отношение, с самого начала включающееся в ход исторического развития» и что она «вначале была единственным социальным отношением», придерживались в «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс. Но уже в «К критике политической экономии» Маркс уточнял это мнение и считал «частную семью» развившейся из «родовой» (1,3, 27, 73, 37, прим.). «До начала шестидесятых годов, — писал позже Энгельс, как бы объясняя свою и Маркса позицию 40-х годов, — об истории семьи не могло быть и речи. Историческая наука в этой области целиком еще находилась под влиянием Пятикнижия Моисея. Патриархальную форму семьи, изображенную там подробнее, чем где бы то ни было, не только безоговорочно считали самой древней формой, но и отождествляли — за исключением многоженства— с современной буржуазной семьей» (1, 22, 215); «изучение истории семьи начинается с 1861 г., когда вышла в свет работа Бахофена „Материнское право“» (там же).

На данных современной науки Грановский рассматривал вопрос о переходе от семьи к государству, о двух формах государства — «патриархальной и кастической». Патриархальная семья размножается в племя, потом в род[15]. Разрушение патриархального состояния происходило по причинам экономическим и социальным: «Столкновения племен кочующих за пастбища и стада рождали войны, и неминуемое следствие войны есть рабство побежденных. Тогда патриархальная форма правления становится неудовлетворительной… С другой стороны, полигамия, издревле введенная в Азии, нарушает, так сказать, родственные отношения между мужем и женой, а вследствие того и детей к отцу. Таким образом, патриархальное правление при большом народном развитии становится невозможным» (19, тетр. 3, л. 4 об.). Конкретнее развитие патриархальной семьи Грановский прослеживал на истории Китая, Вавилона, Ассирии, Персии, Мидии.

Для объяснения происхождения «кастического устройства» и самих каст наука, по мнению Грановского, обладает еще меньшими историческими данными, нежели для объяснения патриархального. В Индии и Египте это устройство — исходный факт истории. «…Должно предположить, — говорит Грановский, — что касты образовались в древнейшие эпохи у народов, еще живших наравне с природой, и притом занимавшихся земледелием, а не скотоводством» (19, тетр. 3, л. 5). Пытаясь и здесь в экономическом быте искать объяснения истории, Грановский выводит различие каст из различия общественной деятельности их представителей, закрепляемой по наследству. Подражая преемственности в природе, «народ должен был, естественно, устроить преемственность ремесла — пастуха, воина и жреца. И это даже легко объяснимо по опыту; отец занимается известным ремеслом, сын его, живя с ним, помогает ему, учится у него и по смерти отца занимает его место» (19, тетр. 3, л. 5–5 об.).

Из соотносительной общественной значимости видов деятельности выводит Грановский преобладание одной касты над другой. «В гражданском обществе, — говорит он, — первенство всегда приобретается знанием, опытностью, оружием и богатством. Таким образом, каста жрецов естественно должна была стать выше, как посредница между богами и людьми, и притом, как каста людей более образованных». Силу служителей культа Грановский выводил традиционным образом из обмана: жрецы «пользовались невежеством народа, приписывали себе власть входить в совещание с богами, прикрывали обман таинственностью и т. д.» (19, тетр. 3, л. 5 об.). Царь в этих обществах отнюдь не был помазанником бога; он избирался воинами, и функции его ограничивались жрецами. Таковы две первоначальные государственные формы в истории человечества.

Грановский отмечает, что формы народной жизни гораздо более разнообразны, и это разнообразие он не берется объяснить. Однако, намечая решение этого вопроса, Грановский уходит от той объективно-идеалистической и в конце концов мистической конструкции, которую он создавал в начале 40-х годов. Согласно его взгляду того времени, особенность народов определялась особенностью их «духа», их «идеи», происхождение которых «непроницаемо, сущность таинственна…» (4, 43). Теперь он пытается объяснить различие форм народной жизни уже не различием их таинственного «духа», а с помощью «науки», исходя из условий их жизни, хотя он далек от того преувеличения роли «географического фактора», которое было свойственно некоторым писателям XVIII в. «В чем же заключается национальная особенность народов? — спрашивал Грановский. — Этого наука еще не объяснила. Одно из важнейших условий развития государственного быта народа — это географическое положение страны, поэтому связь географии с историей очень важна. Ее уже высказал Аристотель; в XVIII в., в котором преобладала материальная философия, Монтескьё приписывал слишком большое влияние почве на развитие человека; и это потому, что не сознавал живого организма в каждом народе» (19, тетр. 3, л. 6—боб.). В другой записи мы читаем: «Из предыдущего изложения мы видим, в какой тесной связи находится человек с природой, какое влияние имеет на него почва, климат и вообще все географические условия» (20, л. 2).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Грановский"

Книги похожие на "Грановский" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Захар Каменский - Грановский"

Отзывы читателей о книге "Грановский", комментарии и мнения людей о произведении.