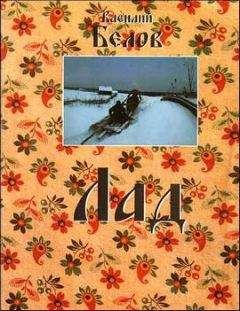

Василий Белов - ЛАД

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ЛАД"

Описание и краткое содержание "ЛАД" читать бесплатно онлайн.

Лауреат Государственной премии СССР писатель Василий Иванович Белов — автор широко известных произведений — «За тремя волоками», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Воспитание по доктору Споку», «Кануны» и других.

Новая книга «Лад» представляет собою серию очерков о северной народной эстетике.

Лад в народной жизни — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе. Именно на этой стороне быта останавливает автор свое внимание.

Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, «опыт людей, которые жили до нас», помогают нам создавать будущее. «Вне памяти, вне традиций истории и культуры нет личности, — пишет автор. — Память формирует духовную крепость человека».

Задачей зрителей было узнать, кто пляшет под той или иной личиной. Разоблаченный ряженый терял в глазах присутствующих смысл и снимал личину.

Прелесть хождения ряжеными состояла еще в том, что рядиться мог любой. Самый застенчивый смело топал ногами, самый бесталанный мог поплясать, это позволялось всем.

Дети и подростки ждали святочную неделю, как, впрочем, ждали они и другие события года: масленицу, ледоход, первый снег, праздник и т. д.

К святкам готовились заранее. Замужние и нестарые женщины ходили ряжеными в другие деревни, позволяя себе то, что в обычное время считалось предосудительным и даже весьма неприличным.

Баловство, ряжение, гадание и ворожба продолжались всю святочную неделю. На святках не чувствовалось той стройности, порядка и последовательности, которые присущи другим неоднодневным народным обычаям. Веселились и развлекали других все, кто как мог, но в этой беспорядочности и заключалась стилевая особенность святок.

Внутри самого святочного обычая родился и развился в своем чистом виде один из жанров народного искусства — жанр драматический.

Народную драму нельзя рассматривать вне святочной скоморошной традиции, она целиком вышла из ряженых, хотя и противоречит духу обычая. Ведь в каждом из ряженых таится актер, а там, где есть актер, неминуем и зритель. Но в старину в ряженом актерство не было главным, ряженый переставал быть ряженым, когда его узнавали. В то же время любой неряженый мог нарядиться когда ему вздумается.

В действе, в художественном процессе участвовали все. Народ не делился на два специфических лагеря: на зрителей и на исполнителей, на создателей искусства и на потребителей.

С подобным разделением творчества мы впервые встречаемся в таких действах, как «Лодка», «Царь Максимилиан», «Кобыляк и могильник», «Мужик и шапошник» и т. д.

Упомянутые действа, названные наукой «народными драмами», несмотря на свою художественную самобытность, по своему нравственному значению не идут ни в какое сравнение с самим обычаем, их породившим.

МАСЛЕНИЦА.

Семейная обрядность естественным образом сливалась с обрядностью, так сказать, общей, мирской. Например, в похоронах участвовали не только одни родственники, но и вся деревня. Свадьба также была общественным событием. Обряд рекрутских проводов тем более не умещался в рамках одной семьи; помочи по своей сути не могли ограничиться одной семьей, в святках участвовали все поголовно.

Масленица, как и святки, — одно из звеньев прочной цепи, составленной из общественно-семейных драматизированных обрядов[124]. В годовом цикле таких обрядовых, следовавших один за другим периодов, масленица занимала свое прочное и определенное место. Она же была в некотором роде и продолжением семейных, например, свадебных обрядов. На масленой неделе муж с женой обязательно ехали к родным жены. Поездка на зятевщину, к теще на блины, обставлялась целым рядом приятных условностей. В эту неделю окончательно устанавливались родственные семейные отношения между новобрачными и их близкими.

Но играли (переживали) масленицу не одни новобрачные и их родители, а все — молодые и старые. Масленица отмечалась прежде всего обильной[125] едой, блинами, великопостные строгости опять сменялись полной свободой.

Не напрасно масленица, начиная с четверга, в народе называлась широкой.

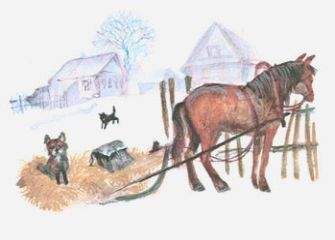

Катание на лошадях было главным делом на масленице. Выезд был своеобразным смотром коней и упряжи, здесь же присутствовал и спортивно-игровой смысл.

Повозка и упряжь на Севере, помимо хозяйственной функции, исполняли и эстетическую. Расписная дуга с колокольчиком, сани, медные и даже серебряные бляшки на шлее, хомуте, седелке, плетенные из жгутов кисти украшали выезд, которого ждали целый год после минувшей масленицы.

Все нестарое население увлекалось также самым разным катанием на снегу и на льду[126].

Катание на санках (салазках, чунках) было любимым детским занятием и не только в масленицу. Из толстых широких досок для детей делали специальные кореги (корежки). Опасности упасть с такой корежки и перевернуться практически не было. Корежки таскали на веревочках самые маленькие. Корега с беседкой называлась козлом. Если днище кореги облить водой и наморозить на нем слой льда, то такая корега особенно стремительно неслась с горы.

Забавой для взрослой холостой и женатой молодежи служили так называемые слеги, на которых катались стоя, парами, держась друг за друга. Длинные, хорошо обтесанные слеги (нечто среднее между бревном и жердиной) клали на гору, обваливали снегом и обливали водой. Всю масленую неделю катались на слегах, визжали и падали, кричали и ухали, проносились по слегам и с песнями. Устоявшая на ногах пара катилась далеко за реку или за деревню.

В конце недели торжественно сжигали масленицу — соломенное, установленное посредине деревни чучело.

Весна была уже не за горами.

Последовательно сменяющиеся трудовые будни и праздники образовывали стройный круглогодовой цикл.

Прожитые годы складывались для человека в отдельные возрастные периоды, совсем непохожие друг на друга, но вытекающие один из другого так же естественно и последовательно, как эпизоды в классической драме.

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ

ИСКУССТВО НАРОДНОГО СЛОВА

Еще в недавнем прошлом, примерно до 40-х годов нашего века, в жизни русского Севера сказки, песни, причитания и т. д. были естественной необходимостью, органичной и потому неосознаваемой частью народного быта. Устное народное творчество жило совершенно независимо от своего, так сказать, научного воплощения, совершенно не интересуясь бледным своим отражением, которое мерцало в книжных текстах фольклористики и собирательства.

Фольклорное слово, несмотря на все попытки «обуздать» его и «лаской и таской», сделать управляемым, зависимым от обычного образования, слово это никогда не вмещалось в рамки книжной культуры. Оно не боялось книги, но и не доверяло ей. Помещенное в книгу, оно почти сразу хирело и блекло. (Может быть, один Борис Викторович Шергин — этот истинно самобытный талант — сумел так удачно, так непринужденно породнить устное слово с книгой.)

Могучая музыкально-речевая культура, созданная русскими, включала в себя множество жанров, множество видов самовыражения. Среди этого множества отдельные жанры вовсе не стремились к обособлению. Каждый из них был всего лишь одним из камней в монолите народной культуры, частью всей необъятной, как океан, стихии словесного творчества, неразрывного, в свою очередь, с другими видами творчества.

Что значило для народной жизни слово вообще? Такой вопрос даже несколько жутковато задавать, не только отвечать на него. Дело в том, что слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и объясняло жизнь, оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом бесконечности будущего. Вместе с этим (и может быть, как раз поэтому) оно утешало, помогало, двигало на подвиг, заступалось, лечило, вдохновляло. И все это происходило само собой, естественно, как течение речной воды или как череда дней и смена времен года.

Покажется ли удивительным при таких условиях возникновение культа слова, существующего в деревнях и в наше время?

Умение хорошо, то есть образно, умно и тактично, говорить в какой-то степени было мерилом даже социально-общественного положения, причиной уважения и почтительности. Для мелких и злых людей такое умение являлось предметом зависти.

Слово — сказанное ли, спетое, выраженное ли в знаках руками глухонемого, а то и вообще не высказанное, лишь чувствуемое, — любое слово всегда стремилось к своему образному совершенству. Само собой, направленность — одно, достижение — другое. Далеко не каждый умел говорить так образно, как, например, ныне покойные Марья Цветкова и Раисья Пудова из колхоза «Родина» Харовского района Вологодской области. Но стремились к такой образности почти все, как почти все стремились иметь хорошую одежду и добротный красивый дом, так же, как всяк был не прочь иметь славу, например, лучшего плотника либо лучшей по всей волости плетей[127].

Соревнование — это древнее, пришедшее еще из язычества свойство общественной (общинной) жизни сказывалось, как мы уже видели, не только в труде. Оно жило и в быту, в соблюдении религиозных традиций, в нравственности, оно же довольно живо проявлялось и в сфере языка, в словесном и музыкальном творчестве.

Красивая, образная речь не может быть глупой речью. Умение хорошо говорить вовсе не равносильно говорить много, но и дремучие молчуны были отнюдь не в чести, над ними тоже подсмеивались. Намеренное молчание считалось признаком хитрости и недоброжелательности, со всеми из этого вытекающими последствиями. Так что пословица «слово — серебро, молчание — золото» годилась не во всякий момент и не в каждом месте.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ЛАД"

Книги похожие на "ЛАД" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Белов - ЛАД"

Отзывы читателей о книге "ЛАД", комментарии и мнения людей о произведении.