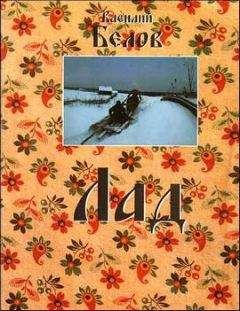

Василий Белов - ЛАД

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ЛАД"

Описание и краткое содержание "ЛАД" читать бесплатно онлайн.

Лауреат Государственной премии СССР писатель Василий Иванович Белов — автор широко известных произведений — «За тремя волоками», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Воспитание по доктору Споку», «Кануны» и других.

Новая книга «Лад» представляет собою серию очерков о северной народной эстетике.

Лад в народной жизни — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе. Именно на этой стороне быта останавливает автор свое внимание.

Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, «опыт людей, которые жили до нас», помогают нам создавать будущее. «Вне памяти, вне традиций истории и культуры нет личности, — пишет автор. — Память формирует духовную крепость человека».

Родная деревня была родной безо всяких преувеличений. Даже самый злобный отступник или забулдыжник, волей судьбы угодивший куда-нибудь за тридевять земель, стремился домой. Он знал, что в своей деревне найдет и сочувствие, и понимание, и прощение, ежели нагрешил… А что может быть благодатнее для проснувшейся совести? Оторвать человека от родины означало разрушить не только экономическую, но и нравственную основу его жизни[43].

ПОДВОРЬЕ. На подворье обитала одна семья, а если две, то редко и временно. Хозяйство одной семьи в разных местах и в разные времена называли по-разному (двор, дым, тягло, оседлость и т. д.). Терминология эта служила для выколачивания из крестьян налогов и податей, но она же выражала и другие назначения семьи со всеми хозяйственными и нравственными оттенками.

Семья для русского человека всегда была средоточием всей его нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом существования, опорой не только государственности, но и миропорядка. Почти все этические и эстетические ценности складывались в семье, усваивались человеком постепенно, с нарастанием их глубины и серьезности. Каждый взрослый здоровый человек, если он не монах, имел семью. Не иметь жены или мужа, будучи здоровым и в зрелых годах, считалось безбожным, то есть противоестественным и нелепым. Бездетность воспринималась наказанием судьбы и как величайшее человеческое несчастье. Большая, многодетная семья пользовалась в деревне и волости всеобщим почтением. «Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын», — говорит древнейшая пословица. В одном этом высказывании заключен целый мир. Три сына нужны, во-первых, чтобы двое заменили отца и мать, а третий подстраховал своих братьев; во-вторых, если в семье много дочерей, род и хозяйство при трех сыновьях не захиреют и не прервутся; в-третьих, если один уйдет служить князю, а второй богу, то один-то все равно останется.

Но прежде чем говорить о нравственно-эстетической атмосфере северной крестьянской семьи, вспомним основные названия родственников.

Муж и жена, называемые в торжественных случаях супругами, имели множество и других названий. Хозяин, супруг, супружник, мужик, отец, боярин, батько, сам — так в разных обстоятельствах назывались женами мужья. Жену называли супругой, хозяйкой, самой, маткой. Дополнялись эти названия несколько вульгарным «баба», фамильярно-любовным «женка», хозяйственно-уважительным «болыпуха» и т. д. Мать называли мамой, матушкой, мамушкой, маменькой, мамкой, родительницей. Отца сыновья и дочери кликали чаще всего тятей, батюшкой (современное «папа» укоренилось сравнительно недавно), К родителям на Севере никогда не обращались на «вы», как это распространено на Украине. Неродные отец и мать, как известно, назывались отчимом и мачехой, а неродные дочь и сын — падчерицей и пасынком. Дети родных братьев и сестер назывались двоюродными. Маленькие часто называли деда «дедо», а бабку «баба», дядюшку и тетушку племянники звали иногда божатом, божатком, божаткой, божатушкой или крестным, крестной. Так же называли порой и других, более дальних родственников. Невестка, пришедшая в дом из другой семьи, свекра и свекровь обязана была называть батюшкой и матушкой, они были для нее «богоданными» родителями. По отношению к свекру она считалась снохой, а по отношению к свекрови и сестрам мужа — невесткой. Сестра называла брата брателько, братья двоюродные иногда называли друг друга побратимами, как и побратавшиеся неродные. Побратимство товарищей с клятвенным обменом крестами и троекратным целованием было широко распространено и являлось результатом особой дружбы или события, связанного со спасением в бою.

Девичья дружба, не связанная родством, тоже закреплялась своеобразным ритуалом: девицы обменивались нательными крестиками. После этого подруг так и называли: крестовые. Термин «крестовая моя» нередко звучал в частушках.

Побратимство и дружба обязывали, делали человека более осмотрительным в поведении. Не случайно в древнейшей пословице говорится, что «надсаженный конь, надломленный лук да замаранный друг — никуда не гожи».

Деверьями женщины звали мужниных братьев, а сестер мужа — золовками. По этому поводу создана пословица: «Лучше семь топоров, чем семь копылов». То есть лучше семь братьев у мужа, чем семь сестер. Зять, как известно, муж дочери. Отец и мать жены или невесты — это тесть и теща, но в глаза их было положено называть батюшкой и матушкой. Родители невестки (снохи) и родители зятя называли друг друга сват и сватья. (Сват в свадебном обряде — совсем другое.) Женатые на родных сестрах считались свояками, а свояченицей называлась почему-то сестра жены. Звание «шурин» существует лишь в мужском роде и для мужского пола, оно обозначает брата жены, а муж сестры является зятем для обоего пола. По этому поводу в народе бытовала шутливая загадка: «Шурина племянник какая зятю родня?» Не сразу и догадаешься, что речь идет о родном сыне.

Об отцовском доме сложено и до сих пор слагается неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По своей значимости «родной дом» находился в ряду таких понятий русского крестьянства, как смерть, жизнь, добро, зло, бог, совесть, родина, земля, мать, отец. Родимый дом для человека есть нечто определенное, конкретно-образное, как говорят ученые люди. Образ его не абстрактен, а всегда предметен, точен и… индивидуален даже для членов одной семьи, рожденных одной матерью и выросших под одной крышей.

Дом этот всегда отличается от других домов, пусть конструктивно и срублен точь-в-точь как у кого-то еще, что случалось тоже в общем-то редко. Построить из дерева и оборудовать два совершенно одинаковых дома невозможно даже одному и тому же плотнику хотя бы по той причине, что все деревья в лесу разные и все дни в году тоже разные.

Разница заключалась и в самой атмосфере семьи, ее нравственно-эстетическом облике, семейных привычках, традициях и характерах.

В каждом доме имелся некий центр, средоточие, нечто главное по отношению ко всему подворью. Этим средоточием, несомненно, всегда был очаг, русская печь, не остывающая, пока существует сам дом и пока есть в нем хоть одна живая душа.

Каждое утро на протяжении многих веков возникает в печи огонь, чтобы греть, кормить, утешать и лечить человека. С этим огнем связана вся жизнь. Родной дом существует, пока тепел очаг, это тепло равносильно душевному. И если есть в мире слияние незримого и физически ощутимого, то пример родного очага идеальный для такого слияния. С началом христианства очаг в русском жилище, по-видимому, отдал часть своих «прав и обязанностей» переднему правому углу с лампадой и православными иконами. Божница в углу над семейным столом, на котором всегда лежали обыденные хлеб-соль, становится духовным средоточием крестьянской избы как зимней, так и летней. Однако правый передний угол совсем не противостоял очагу, они просто дополняли друг друга. Любимыми иконами в русском быту, помимо Спаса, считались образы богоматери (связь со значением большухи, хранительницы очага и семейного тепла, очевидна), Николая-чудотворца (который и плотник, и рыбак, и охотник) и, наконец, образ Егория, попирающего копьем змия (заступник силой оружия).

Существовало много примет, связанных с домом и очагом, всевозможных легенд и поверий. Считалось, например, что нельзя затоплять печь с непокрытою головой. «Запечный дедушко, — рассказывает Анфиса Ивановна, — будто бы надел на голову одной хозяйке чугунок, она так, с чугунком, и ходила всю жизнь».

СЕМЬЯ. Бобыль, бродяга, шатун, вообще человек без семьи считался обиженным судьбою и богом. Иметь семью и детей было так же необходимо, так же естественно, как необходимо и естественно было трудиться.

Семья скреплялась наибольшим нравственным авторитетом. Таким авторитетом обычно пользовался традиционный глава семьи. Но сочетание традиционного главенства и нравственного авторитета вовсе не обязательно. Иногда таким авторитетом был наделен или дед, или один из сыновей, или большуха, тогда как формальное главенство всегда принадлежало мужчине, мужу, отцу, родителю.

Доброта, терпимость, взаимное прощение обид переходили в хорошей семье во взаимную любовь, несмотря на семейную многочисленность. Ругань, зависть, своекорыстие не только считались грехом. Они были просто лично невыгодны для любого члена семьи.

Любовь и согласие между родственниками давали начало любви и за пределами дома. От человека, не любящего и не уважающего собственных родных, трудно ждать уважения к другим людям, к соседям по деревне, по волости, по уезду. Даже межнациональная дружба имеет своим истоком любовь семейную, родственную. Ожидать от младенца готовой любви, например, к дяде или же тетушке нелепо, вначале его любовь не идет далее матери. Вместе с расширением физической сферы познания расширяется и нравственная. Ребенку постепенно становится жаль не только мать, но и отца, сестер и братьев, бабушку с дедом, наконец, родственные чувства настолько крепнут, что распространяются и на теток с дядюшками. Прямое кровное родство становится основанием родству косвенному, ведь сварливая, не уважающая собственных дочерей старуха не может стать доброй свекровью, как и из дочери-грубиянки никогда не получится хорошей невестки. Доброта и любовь к родственникам кровным становится обязательным условием если не любви, то хотя бы глубокого уважения к родственникам некровным. Как раз на этой меже и зарождаются роднички высокого альтруизма, распространяющегося за пределы родного дома. Сварливость и неуживчивость как свойства характера считались наказанием судьбы и вызывали жалость к их носителям. Активное противодействие таким проявлениям характера не приносило семье ничего хорошего. Надо было уметь уступить, забыть обиду, ответить добром или промолчать.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ЛАД"

Книги похожие на "ЛАД" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Белов - ЛАД"

Отзывы читателей о книге "ЛАД", комментарии и мнения людей о произведении.