Василий Белов - ЛАД

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

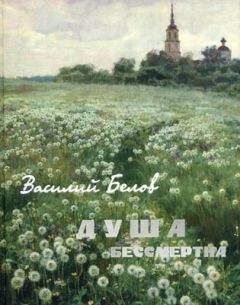

Описание книги "ЛАД"

Описание и краткое содержание "ЛАД" читать бесплатно онлайн.

Лауреат Государственной премии СССР писатель Василий Иванович Белов — автор широко известных произведений — «За тремя волоками», «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», «Воспитание по доктору Споку», «Кануны» и других.

Новая книга «Лад» представляет собою серию очерков о северной народной эстетике.

Лад в народной жизни — стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе. Именно на этой стороне быта останавливает автор свое внимание.

Осмысленность многовековых традиций народного труда и быта, «опыт людей, которые жили до нас», помогают нам создавать будущее. «Вне памяти, вне традиций истории и культуры нет личности, — пишет автор. — Память формирует духовную крепость человека».

Секрет любого мастерства и художества простой. Это терпение, трудолюбие и превосходное знание традиции. А если ко всему этому природа добавит еще и талант, дар, индивидуальную способность, мы неминуемо столкнемся с незаурядным художественным явлением.

Стихия всеобщего труда пестовала миллионы умельцев, а в их среде прорастала и жила широко разветвленная грибница мастерства. Это она рождала, может быть, за целое столетие всего с десяток художников, а в том десятке и объявлялся вдруг олонецкий плотник Нестерко…

Искусство делало труд легче, но вдохновение не приходит к ленивому. Мастерство сокращает время, затрачиваемое на труд, без мастерства не бывает искусства. Далеко не все способны стать мастерами. Но стремились к этому многие, может быть, каждый, поскольку никому не хотелось быть хуже других! Поэтому массовое мастерство, еще не ставшее индивидуальным (то есть искусством), наверное, можно представить зависимым от традиции. Знание традиционного, отточенного веками мастерства обязательно было для каждого народного художника, потому что перескочить через бездну накопленного народом было нельзя. (Даже в легких, заляпанных еловой смолою портках плотника Нестерка.) Потому и ценились в ученике прежде всего тщательность, прилежание[32], терпение. Необходимо было научиться вначале делать то, что умеют все. Только после этого начинали учиться профессиональным приемам и навыкам. Юным иконописцам положено сперва тереть краски, а сапожникам — мочить и мять кожу. Только после долгой подготовки ученику разрешалось брать в руки кисть или мастерок. Умение делать традиционное, массовое, еще не художественное, а обычное — такое умение готовило мастера из обычного подмастерья. Мастер же, если он был наделен природным талантом и если десятки обстоятельств складывались благоприятно, очень скоро становился художником, творцом, созидающим красоту. Такой человек весь как бы растворялся в своем художестве, ему не нужны были известность и слава. В мирской известности он ощущал даже нечто постыдное и мешающее его художеству. Само по себе творчество, а также сознание того, что искусство останется жить и будет радовать людей, наполняло жизнь художника высоким и радостным смыслом.

РУКОДЕЛЬНИЦЫ

Анфиса Ивановна рассказывает: «А мы частушку пели:

Ни о чем заботы нет,

Только о куделе,

Супостаточка моя

Опрядет скорее.

Бывало, ткешь, ткешь целый-то день. Уж так надоест. А тут нищенки ходят, собирают кусочки.

Агнеюшка, моя подружка, посылает мне записку с нищенкой: «Фиса, плачу горькою слезой, кросна кажутся козой».

Выткать вручную стену холста за день и впрямь не шутка. Для каждой нити утка надо сделать два удара бердом, да еще с силой нажать на подножку нитченки. Волей-неволей начнешь петь или придумывать частушки…

Но была и другая возможность устранить монотонность труда. Никому не заказано сделать основу не в два, а в три, четыре, шесть или даже восемь чапков, чтобы ткать узорную ткань. Можно было разнообразить не только основу, но и уток: по цвету, по материалу. Многовековая культура ткацкого дела позволяла разнообразить и сами способы тканья. Вот основные из них.

В рядно ткали холст для подстилок, мешков, постелей и т. д. Это был уже не простой холст, у которого одинаковы правая и левая стороны. Для тканья в рядно нужно не два чалка (нитченки), а три или четыре. В три чапка нити основы делали последовательно три зева, холст получался не только прочнее, но и красивее, с едва заметным косым рубчиком. Ткань приобретала совершенно иную, более сложную структуру. Пряжа из коровьей, овечьей или козьей шерсти шла на уток ткани, из которой шили зимнюю верхнюю, по преимуществу праздничную одежду.

В канифас ткали уже в шесть нитченок и шесть подножек. Узор готовой ткани составляли две чередующиеся полосы, одна с косой ниткой, другая с прямой.

Узорница — ткань, образованная из восьмипарной основы. Восемь последовательно сменяемых зевов, восемь подножек, а рук и ног всего по две… Чтобы не запутаться в подножках, нажимать там, где требуется, надо иметь опыт, чувство ритма и соразмерности. Стену узорницы мастерица ткала иногда целую зиму. Узор составлялся из одинаковых клеток, как бы заполненных косыми линиями, образующими ромбики.

Платы из такой ткани, отороченные яркими стропами и беленым кружевом, были на редкость в почете у будущих родственников невесты.

Строчи — самая сложная художественная ткань. Способ тканья использует выборочное исключение основных нитей из процесса тканья. При помощи тонкой планочки определенные нити основы в определенных местах поднимаются, создавая довольно богатый геометрический узор. Уток может быть контрастным по цвету с основой. Но особенно высокой художественной выразительности добивалась мастерица, когда брала нить для утка чуть светлее или чуть темнее основы. Кремовый оттенок узора придавал строчам удивительное своеобразие. Рисунок ткани полностью зависел от фантазии, умения и времени, которым располагала ткачиха. Строчи пришивали к концам свадебных платов, полотенец, к подолам женских рубашек.

Кушаки и пояски ткались по тому же принципу, что и холсты, но как бы в миниатюре. Основа делалась двухчапочная и узенькая (ширина ее зависела от задуманного кушака или пояса). Узоры этих поясов неисчислимы, в них ясно выражены и цветовой ритм, и графический. Вероятно, при тканье подобных изделий используются и элементы плетения. Материалом служит как шерстяная, так и льняная крашеная пряжа.

Продолъница, или ткань для продольных сарафанов, ткалась на специальных кроснах, которые в два раза шире обычных. Ширина основы становилась длиной сарафана. Сарафаны эти, как и ткань, — один из многочисленных примеров взаимовлияния, взаимообогащения и неразрывной родственной связи национальных культур. Так, многие молодые и не совсем молодые эстонки в наше время носят одежду, полностью совпадающую с русской продольницей.

Народному самосознанию были совершенно чужды ревность или самолюбие при подобных заимствованиях.

Шерстяная пряжа красилась в разные цвета и неширокими полосками ткалась на широкой и прочной холщовой основе. Для того чтобы преобладала уточная шерстяная нить, основные нити пропускались по одной в зуб[33], а не по две, как обычно. Мастерица умела так чередовать цвета и подбирать ширину цветовых полос, что ткань начинала играть, превращаясь в рукотворную радугу.

Вместе с таким превращением незаметно происходило другое, еще более важное: серые будни тканья становились праздничными.

Половики, или дорожки, характеризуют вырождение и исчезновение высокой ткацкой культуры. Основная технология тканья сохранена, но вместо уточной шерсти здесь используют разноцветные тканевые полоски и веревочки. Художественная индивидуальность мастерицы едва-едва проступает при подобном тканье, хотя изделие зачастую поражает декоративной броскостью.

При богатстве и ритмичности цветовых сочетаний в половиках уже трудно обнаружить графическую четкость и гармонию: причиной тому, по-видимому, упрощенность тканья и вульгарность уточного материала.

ШИТЬЕ. В тридцатые предвоенные годы в некоторых северных деревнях распространился девичий обычай задолго до свадьбы дарить платки своим ухажерам. Вышитые кисеты и рубашки дарили обычно уже мужьям. Неудачливые или нелюбимые кавалеры добывали эти платки силой, «выхватывали». В частушках того времени отразилась даже эта маленькая деталь народного быта:

Дорогого моего

Ломало да коверькало,

Его ломало за платок,

Коверькало за зерькало.

Конечно, частушка шуточная. Но и по ней одной можно судить о быстро меняющихся нравах: барачная жизнь на лесозаготовках делала девушку по грубости и ухваткам похожей на парня. Да и не очень-то просто выкроить время для вышивания, когда есть план рубки и вывозки, а рукавицы и валенки то и дело рвутся, а лошадь скинула или расковалась, а из деревни не шлют ежу[34] и в бараке стоит дым коромыслом: смешались мужчины и женщины, старое и молодое.

И все же многие девицы находили время и вышить платочек, и спеть настоящую частушку.

Пение и рукоделие издревле дополняли друг друга в женском быту. Сосланная в Горицкий монастырь Ксения Годунова славилась своим рукодельем и песнями, которые сама составляла и пела. В то время на Руси песенной культуре сопутствовал расцвет искусства лицевого шитья, о чем и сохранились многочисленные материальные свидетельства.

Существовало несколько способов шитья, основной из них — шитье гладью, то есть параллельным стежком. Использовалась для этого как шелковая, так и льняная нить. По канве[35] вышивали простым, чаще двойным крестом, позднее канву заменили клеточки вафельной ткани. При вышивке «по тамбору» использовался округлый петлеобразный стежок, «курочкины лапки» вытягивались в линию уголковым геометрическим стежком. Наконец, шитье «в пяльцах» делалось после того, как из вышиваемой ткани были удалены уточные нити.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ЛАД"

Книги похожие на "ЛАД" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Василий Белов - ЛАД"

Отзывы читателей о книге "ЛАД", комментарии и мнения людей о произведении.