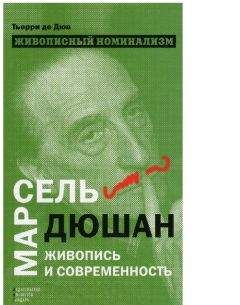

Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность"

Описание и краткое содержание "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность" читать бесплатно онлайн.

Остается второй вопрос: где нечто, преподносимое искусством познанию, раскрывает свою действенность? В данном случае параллели явно расходятся, и мы возвращаемся на территорию, которая, хотя и остается субъективной, несомненно является территорией эстетики и истории искусства. И тем не менее порядок поставленных проблем сохраняет связь с тем, что позволяет утверждать постулат искусства как самоанализа. Ведь нашей задачей остается обоснование художественного творчества, мыслимого в противопоставлении художественной продукции, то есть признание на теоретическом уровне того, что для всякого художника и для всякого ценителя искусства является ценнейшим в искусстве опытом,—его недетерминированности.

Прежде всего с удовлетворением отметим, что тезис «запинки» позволяет эстетику распрощаться со всеми эстетическими теориями, для которых смыслом истолкования является соотнесение следствия с его причиной или причинами. Будь это теории фрейдистской направленности, для которых произведение искусства — «следствие», а «причина» относится к порядку биографии, или марксистские, ищущие причину на уровне базиса, или смешанные, в любом случае они, как я уже говорил, остаются неизбывно детерминистскими: факт творчества попросту игнорируется ими, само это понятие упраздняется. Достаточно обратить внимание на популярность у фрейдистов и марксистов идеи сверхдетерминации, чтобы понять ее магическую функцию в их усердном стремлении заполнить одним словом зияние, которое в то же время они не могут не признавать и недооценивать в качестве эстетиков. Сколь же отличен этот обычай от употребления того же термина самим Фрейдом — подобно всякому хорошему ученому, детерминистом в том, что касается метода,— когда он усматривает «пуп сновидения» (вот вам еще один замечательный образ «точки запинки» или точки схода) как раз в точке его максимальной сверхдетерминации.

Далее же вновь зададимся вопросом: если произведение искусства приобретает достоверность и осуществляет свою функцию истины «в той точке, где между причиной и тем, что она затрагивает, всегда случается запинка», то в силу чего же оно преподносит некое познание за пределами невозможной геометрии этой солипсической точки? В силу чего его автореферентность, не замыкаясь в пределах голой тавтологии, оказывается плодотворной? Или, если прибегнуть к лакановской теории символического, в силу чего означающее, единственным значением которого является его бытие означающего, или именование, именующее исключительно свою именующую функцию, удерживают наше внимание, не повергая тотчас же в скуку? Ответ не в том, что нас очаровывает само это ритмичное появление. Ни византийское пристрастие ряда концептуалистов к тавтологии и автореферентности, ни столь же византийская склонность некоторых эпигонов Лакана к субстантивации означающего не убедят меня в том, что из подобного гипнотического очарования может родиться какое бы то ни было познание. Ответ совершенно в другом, и он прост, если учесть все теоретические выводы из сказанного выше. Эта авто-референтная «перекличка» не «self-contained»2, она проводит нас, хотя мы и не отдаем себе в этом отчета, через процесс истолкования, который мы можем, конечно, оценивать превратно и теоретизировать над ним как над причинной связью, но который на самом деле не имеет отношения ни к причине, ни к следствию3.

Познание, обеспечиваемое произведением искусства,— и это верно как для простого любителя, который не ищет познания, пригодного для описания, так и тем более для эстетика-историка искусства, который такового ищет, — отсылает одним движением и к преддверию причины, и к последствию следствия: к преддверию причины —то есть к ее условию, и к последствию следствия — то есть к его факту, существованию. Условие меньше, чем причина, а факт больше, чем следствие. Условие не определяет порядок выводов, а очерчивает поле возможностей. Оно ни к чему не принуждает, но и не допускает все, оно специфицирует то, что будет им допущено, или, точнее, оно специфицировало допущенное им. Именно таковы отношения произведения искусства с его «контекстом», со всем тем экономическим, социальным, идеологическим, личным, что оказывает давление на свободу художника: это не отношения следствия к его причинам, а отношения факта к его условиям. Если согласиться с этим, нетрудно признать реальность художественного творчества, ничуть не потеснив свободу творца. Более того, это позволяет примирить эстетика и историка искусства: первому, который, по сути, сделал своей профессией привычку любителя, больше нет нужды отстаивать независимость эстетических переживания и суждения от истории (так называемую вневременность произведения искусства) наперекор склонности второго объяснять именно историческими обстоятельствами и необходимостями произведение или стиль, значение которых кажется внеположным намерениям художников. Эстетик остается чувствителен к новизне (без которой, во всяком случае в модернизме, эстетический опыт немыслим), а историк искусства присматривается к новизне значимой. Он регистрирует факт произведения искусства (действительно сверхдетерминированный, если понимать под этим, что это произведение, коль скоро оно существует, тотально индивидуализировано — такой индивидуальностью, которую не под силу разрушить сколь угодно деконструктивному прочтению) и связывает его с историческими, социальными, идеологическими, личными или стилистическими условиями. Произведение тем более значимо исторически, чем больше условий его возникновения в нем звучит и чем более эти условия удалены от него. Вот что такое приносимое им познание: резонанс условий, которые сделали его возможным, лишь бы только сначала его заметили, а потом взялись толковать. И такова же его действенность, влияние искусства на действительность, что бы ни думали об этом марксисты: рождая отзвук исторических условий своего возникновения, произведение искусства подчас их меняет.

Откровения

ПРИШЛО время провести прямое, почленное сравнение «Перехода от девственницы к новобрачной» со сновидением об инъекции Ирме. Именно с этой картиной, которая возвещает переход и осуществляет его в живописи, Дюшан прекращает мечтать о своем становлении-живописцем и вырабатывает его формулу. Каким образом эта картина выявляет выход живописной практики в ее функции истины за рамки исполнения желания и достижение ею той точки отвлечения/откровения, в которой она заслуживает имени самоанализа? Вопрос, по-видимому, таков. Полем же, в котором он поднимается, является поле, где, в соответствии с тезисами, которые выше я попытался развить в теоретическом плане, скапливаются художественные факты и отзываются их условия. В интересующий нас момент это поле кубистской эстетики в ее связи с Сезанном. И наконец, наш вопрос требует определить методологию подхода к нему. Что ж, таковой останется методология эвристического параллелизма между искусством и сновидением — между этим искусством и этим сновидением. Начнем.

Два апогея

С точки зрения Лакана, сновидение об инъекции Ирме организуется вокруг двух решающих сцен — двух вершин или, как он говорит, двух апогеев. Вот они в тексте Фрейда:

1. — «Рот открывается, и я вижу справа большое белое

пятно, а немного поодаль странный нарост, похожий на носовую раковину; я вижу его сероватую кору».

2. —«...впрыснул ей препарат пропила —пропилен... про

пиленовую кислоту... триметиламин (формулу его я вижу ясно перед глазами)»4.

Две эти сцены носят характер откровения, подобного написанным на стене словам МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ПЕРЕС2, как говорит Лакан. Он комментирует их следующим образом:

1. —«Здесь открывается перед нами самое ужасное — плоть, которая всегда скрыта от взоров, основание вещей, изнанка личины, лица, выделения во всей их красе, плоть, откуда исходит все, последняя основа всякой тайны [...]. Перед нами [...] явление образа, который внушает ужас, воплощая и соединяя в себе все то, что по праву можно назвать откровением реального в самом непроницаемом его существе, реального, не допускающего ни малейшего опосредования, реального окончательного — того объекта, который, собственно,

больше и не объект уже, а нечто такое, перед лицом чего все слова замирают, а понятия бессильны: объект страха по преимуществу».

2. — «Будучи своего рода оракулом, формула сама по себе не сообщает ответа на что бы то ни было. И лишь сама форма, в которой она преподносится, сам загадочный, герметичный характер ее дают на вопрос о смысле сновидения настоящий ответ. Сформулировать же его можно по образцу известной исламской формулы: „Нет Бога, кроме Бога“. Нет другого слова, другого решения вашей проблемы, кроме самого слова [•••]• Нет другого слова в сновидении, кроме самой природы символического»3.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность"

Книги похожие на "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность"

Отзывы читателей о книге "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность", комментарии и мнения людей о произведении.