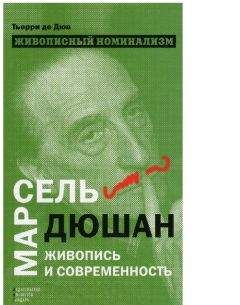

Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность"

Описание и краткое содержание "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность" читать бесплатно онлайн.

К кому Дюшан обращается, когда он предлагает истории живописи, «которая примет или не примет его», свой некубистский выход из кубистского тупика? На самом деле — ко всем трем институтам. Сам он осознавать этого не мог, он подчинялся давлению противоречий своего времени. Однако с точки зрения адресата его живописных устремлений, с точки зрения трех этих сил, которым желание заниматься живописью адресовало свою потребность в признании, стратегия «дырявой кастрюли» теряет всю свою непоследовательность и оказывается необычайно действенной «с учетом всех отсрочек»:

Во-первых, «я не виноват в том, что мое искусство не отвечало требованиям времени, я был слишком молод и слишком беспечен». С такой апелляцией Дюшан обращается к академическому институту, готовому проявить снисходительность: разве этот молодой художник не доказал, что с успехом мог бы быть импрессионистом, сезаннистом или последователем Матисса? Что же до беспечности, то в ней заключено одно из вполне приемлемых для Академии 1912 года качеств молодости и богемного образа жизни. Во-вторых, «я принадлежу к этому искусству и преуспеваю в нем, по крайней мере, не меньше вас, я пишу по-кубистски». Это апелляция Дюшана к институту кубизма, который в это время, бесспорно, уже является таковым. Я имею в виду «группу Пюто», теоретиков Глеза и Метценже, устанавливающих нормы, и братьев Дюшана. По отношению к академическому институту они остаются бунтовщиками, и раздоры, провоцируемые ими в Салоне Независимых, еще могут вызвать иллюзию оппозиции. Но в самом скором времени, когда созданный по инициативе Жака Вийона салон «Золотое сечение» возведет кубизм в ранг уважаемого классицизма, они составят новый истеблишмент. И, наконец, в-третьих, «не заблуждайтесь: я уже не кубист, я пошел дальше». Такова единственная апелляция, обращенная к тому воображаемому и символическому собеседнику, которого Лакан называет большим Другим, к адресату, в это время еще безымянному, но которого впоследствии Дюшан будет вполне разумно именовать потомками, «зрителями, которые и создают картины» и т.п. Апелляция неприемлемая и, действительно, не принятая сразу, но, очевидно, с лихвой удовлетворенная, если, по совету Дюшана, вместо слова «картина» читать «задержка». Впрочем, задержка была недолгой, хотя и обнаружила свое значение задержки постепенно: отвергнутая Салоном независимых в марте, ровно месяц спустя «Обнаженная» была показана в Барселоне, не вызвав практически ни единого отклика. В октябре, после Мюнхена, ее выставил салон «Золотое сечение», где, надо полагать, друзья Дюшана и, в первую очередь, его братья с удовольствием воздали ей должное и «вернули» посткубистское полотно в лоно новой академии. И, наконец, картина-задержка обрела всю свою силу в нью-йоркском Армори Шоу 1913 года, где произведенный ею скандал на сей раз вполне открыто способствовал процедуре ее признания, вместе с тем подготовив in advance17 признание еще совершенно немыслимого тогда «Фонтана».

Женщина, метафора живописи

В Мюнхене, вдали от братьев и собратьев, Дюшан-жи-вописец вновь оказывается занят тремя женщинами: девственницей, новобрачной и еще одной, которую он застигает в «сверхузком» переходе ее становления таковой.

Так ли уж несомненно, что эти три женщины занимают только Дюшана-живописца? Самое подходящее для Дюшана объяснение его отъезда в Мюнхен сводится, конечно, к тому, что он последовал за женщиной. Ничего невозможного в этом нет, и во всяком случае это заманчивый сценарий, располагающий к тому, чтобы присочинить: художник так и не находит свою возлюбленную, или та отказывает ему, и в итоге, покинув Париж в стремлении убежать от неудачи на художественном поприще, он переживает не менее удручающее поражение в любви. Поскольку же в Мюнхене Дюшан никого больше не знает, ему не остается ничего лучшего, чем с головой уйти в живопись. Тогда-то в его искусство и входит, чтобы уже не оставить его, эротическая тематика: тема женщины как недостижимого, проклинаемого и в то же время идеализируемого объекта желания («повешенная самка, апофеоз девственности»); тема холостяка-онаниста, сопряженная с «мельтешением каретки» и вращением «дробилки для шоколада» («есть только писсуар вместо самки, и с этим живешь»); тема невозможной встречи, полового акта, успех которого равноценен провалу,—«кусать себе локти после того, как обладание употреблено»,—а провал равноценен успеху (посредством «зеркального отскока», в невозможном четвертом измерении). И так далее. Додумывать этот вымышленный и безосновательный сценарий нет необходимости — и так понятно, что в Мюнхене или раньше, но скорее всего в Мюнхене Дюшан действительно пережил опыт истины, давно и хорошо знакомой психоанализу: практика живописца родственна сублимации; то, что она реализует, может быть определено (если живописец — гетеросексуальный мужчина) как желание женщины; и, наконец, в свойственной живописцу экономике желания задействована женщина — которую надо написать или уже написанная. Нет нужды как доверяться этому сценарию, так и придумывать другие, более или менее убедительно объясняющие поездку в Мюнхен, поскольку эта истина из психоаналитического катехизиса очевидна в мюнхенских работах Дюшана. Переходя от повторения «Дульсинеи» и раскалывания «Расколотых Ивонны и Магдалены» к разрезу и обнажению мюнхенской «Новобрачной», мы переходим от живописца, пишущего вследствие сублимации, к живописцу, знающему, что сублимация нужна ему, чтобы писать.

Таково, мне кажется, первое открытие Дюшана в Мюнхене, и оно просматривается и прочитывается в его произведениях. Оно, вне сомнения, не состоялось бы, если бы к нему не привел некий существенный биографический эпизод вроде того, который фигурирует в приведенном выше сценарии. Но стоит ли искать в гипотетической биографии то, о чем достаточно ясно свидетельствуют произведения: в Мюнхене устанавливается обратимое равенство «женщина = живопись», которое, конечно, уже действовало у Дюшана бессознательно с самого начала и даже — в четырех картинах, знаменующих его приобщение к кубизму,—достигло сознания, но которое теперь становится энергетическим принципом, двигателем, вполне сознательно им используемым.

Ортодоксальный психоаналитический подход приучил нас к идее о том, что живопись может быть метафорой женщины, причем обычно имеется в виду метафора в единственном смысле. Поскольку живопись поддерживает трансфер сублимированного либидо, «первичным» объектом которого является женщина, задача эстетика-аналитика зачастую сводится к старинной поговорке «ищите женщину»1. Ничто не мешает приложить ее к мюнхенским произведениям Дюшана, и этот иконографический опыт — подобный опыту Фрейда (или Пфистера) с орлом из «Мадонны со святой Анной» —искушал многих. Но надо признаться, что подобное детективное расследование быстро разочаровывает, так как женщина — тут, перед нами, открыто заявлена в названии картин: девственница, новобрачная,раздетая и т.д. К чему пытаться взойти от явного содержания к скрытому, если это последнее ничуть не более скрыто, чем явное? Впрочем, мы читаем «девственница», но не узнаем черты девственницы в рисунке; читаем «новобрачная», но никакой новобрачной на картине не видим. Тогда название, открыто демонстрирующее скрытый смысл рисунка или картины, не отсылает на самом деле ни к одному из этих изображений. Его реальным референтом является сама операция шифрования. Название в равной степени выражает скрытое и явное, провозглашает, что видимая картина находится между ними, является результатом работы, превращения. Эту работу мы вольны понимать в одном из двух направлений — не важно, в каком. Если предпочтение отдается направлению «живопись — женщина», то акцент делается на сублимации, на переодевании — «механизме целомудрия», — которому подвергается эротическая тема. Если же избирается направление «женщина — живопись», то на первый план выходит работа сгущения, переноса и, прежде всего, изображения (или переизображения), превращающая скрытые эротические мысли Дюшана в явную живописную мысль.

Словом, значительная часть «психоанализа» картины уже осуществлена самой этой картиной или, точнее, высказана разрывом между изображением и его названием. Работа аналитика-детектива, заключающаяся в поиске скрытых содержаний, уже еде-лана. Если аналитик намерен пойти по этому пути дальше, он должен отказаться говорить от имени аналитика. Либо он становится биографом и берется узнать, кто та женщина, которую Дюшан сублимировал в живописи, или, согласно нашему воображаемому сценарию, что в жизни «страдающего мужчины» стало событием, заставившим «творческий дух» работать таким образом над собственной сублимацией. В самом деле, биографический поиск может принести немалую пользу для более глубокого изучения творчества Дюшана, но это не дело психоаналитика. Либо же аналитик становится эстетиком и историком искусства и ищет в самих произведениях Дюшана не зашифрованные или зашифрованные иначе иконографические источники, объясняющие тот или иной рисунок или картину. Так поступил, например, Джон Голдинг, который вывел «Девственницу №2» из «О младшей сестре» и провел параллель между «Новобрачной» и карикатурой 1909 года под названием «Середина поста»2. Подобная работа тоже обнаруживает «скрытое» за «явным». Но и она не является делом аналитика.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность"

Книги похожие на "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Терри Дюв - Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность"

Отзывы читателей о книге "Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность", комментарии и мнения людей о произведении.