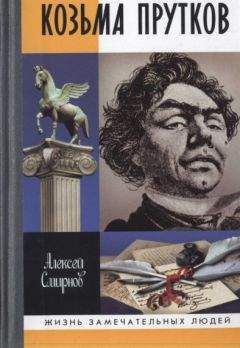

Алексей Смирнов - Козьма Прутков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Козьма Прутков"

Описание и краткое содержание "Козьма Прутков" читать бесплатно онлайн.

Козьма Прутков — один из любимых и давно уже нарицательных авто-ров-персонажей, созданный мистификационным талантом Алексея Толстого и братьев Владимира, Алексея и Александра Жемчужниковых. Популярность Козьмы у поколений читателей огромна по сей день. Его помнят, его цитируют, о нем говорят. Новое жизнеописание отличает полнота и новизна материала. Книга о Пруткове построена на комментированном изложении «биографических заметок» о нем и его «предках»; на материалах жизни и творчества Жемчужниковых и Толстого, в той части, в которой они касаются Пруткова. Фоном жизнеописания послужила обстановка культурной и общественной жизни России середины XIX века, как она отражалась в тогдашней юмористике (в литературе и изобразительном искусстве).

Когда-нибудь в своих «Мыслях и афоризмах» Козьма Петрович еще спросит нас: «Где начало того конца, которым оканчивается начало?» И в нашем жизнеописании мы попробуем дать возможно более точный ответ на этот общий вопрос, имея в виду творчество Козьмы как продолжателя традиций устного дворянского сочинительства.

Взгляд на Россию XIX века с чисто комической стороны мог бы создать у читателя впечатление того, что вся жизнь была исполнена карнавальности, маскарадности, смеха, розыгрышей, блестящих пикировок. Но мы не забываем, что это лишь одна из ее сторон. А другая предстает не в таком уютном, мягком, домашне-творческом ракурсе, но, напротив, отстраняется, твердеет, холодит, погружая нас в очень своеобразную поэзию присутственных мест и казенных установлений. Мы переходим к России официальной, каменно-строгой; к власти, допускавшей лишь гомеопатические дозы санкционированного смеха в силу своей собственной невозмутимой серьезности.

Глава вторая

ОФИЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ

Николай I

Хорошего правителя справедливо уподобляют кучеру.

Жизнь вымышленного литератора Козьмы Петровича Пруткова (1803–1863) пришлась на три царствования: Александра I (до 1825 года), Николая I (с 1825 до 1855 года) и Александра II. Причем воздействие на Пруткова общественного климата этих трех эпох русской истории было далеко не одинаковым.

Александр I, прославившийся победой над Наполеоном и либеральностью взглядов, точнее, Александр и его время не оказали на Козьму значительного влияния. Он был еще слишком отрок и юнец, к тому же юнец глубоко провинциальный, деревенский барчук, чтобы ощутить на себе дыхание Большой Истории. Но в молодые годы, перебравшись из-под Сольвычегодска, с Русского Севера, где прошли его детские годы, в Петербург, он невольно начинает это дыхание чувствовать. Наступает царствование императора Николая I, которое продлится тридцать лет. Оно-то и сформирует человеческий, чиновничий и литературный облики Козьмы Петровича. Главный акцент придется именно на эпоху Николая. На ее излете Прутков начнет активно публиковаться в лучшей столичной периодике и завоюет устойчивую читательскую репутацию как мастер юмористики. Конечно, и период правления Александра II окажется весьма плодотворным для нашего автора, однако его продолжительность будет все-таки малой по сравнению с николаевским (восемь лет против тридцати), а личность героя уже полностью сложится, да и основной корпус его творений успеет увидеть свет.

О времени и личности Царя-освободителя мы поговорим позже. А сейчас приступим к беглому очерку того абсолютно реального исторического фона, на котором обозначилась весьма колоритная и до сюртучной пуговицы осязаемая фигура упитанного господина, закутанного по-испански в широкую альмавиву. Оставим в покое величавую тень Александра Павловича, чтобы сразу начать с третьего сына в многодетной семье императора Павла I — Николая.

Есть расхожее, но вовсе не ложное выражение: сколько людей, столько мнений. Любой человек способен возбудить массу разноречивых толков о себе. Тем более если этот человек на виду. Тем более если речь идет о самодержце, правящем громадной империей. Личность Николая I и события, связанные с его именем, отнюдь не представляют исключения. Для одних он — рачительный домостроитель, заботящийся, как отец, о своем народе и государстве. Для других — прямолинейный охранист, не способный «гибко реагировать» на «вызовы времени». Для третьих — ценитель женской красоты, личный цензор великого Пушкина. Для четвертых — деспот, гонитель декабристов, солдафон, «жандарм Европы», потопивший в крови освободительные движения. Для пятых — тормоз на пути либерализации России. Для шестых — твердая преграда распространению «революционной заразы». Потому одни смотрят на него с восхищением, другие — с иронией, третьи — с негодованием. Здесь и сейчас мы постараемся придерживаться фактов и оценок, что называется, «взвешенных». Обойдем стороной подобострастные дифирамбы придворных историографов-моменталистов, фиксирующих череду парадных актов по горячим следам их свершения, когда все кажется преувеличенно важным; не поддадимся тенденциозному напору либеральной критики, всегда видящей в деяниях власти одни только пробелы и провалы; опустим смутно зреющую ожесточенность террористов, очевидную ангажированность советских историков. Будем опираться на то, как воспринималась николаевская эра в промежуток времени между царствованием Александра II и русскими революциями XX века (1881–1917). Как представлялся тогда облик официальной России? Что думали о ней люди, уже независимые от мнения николаевского двора и еще свободные от будущих классовых подходов кремлевских вождей? Что же касается кипения гражданских страстей, борьбы субъективных взглядов, вообще всего веера мнений, без которого немыслима реальная история, то мы станем раскрывать этот веер постепенно по мере нашего вчитывания в эпоху.

* * *С юности остались в памяти строки Пастернака:

Однажды Гегель ненароком

И, вероятно, наугад

Назвал историка пророком,

Предсказывающим назад.

(«Высокая болезнь», 1923)

Будучи таким пророком, легко предсказать, что склонность к мундиру и военной выправке непременно унаследует именно третий сын Павла I — большого любителя смотров и парадов. А расположенность к военным упражнениям, которая так беспокоила матушку Николая императрицу Марию Федоровну и которую она «тщетно старалась ослабить»[52], разовьет в царевиче его наставник генерал М. И. Ламсдорф — «человек суровый, жестокий и до крайности вспыльчивый»[53] (хочется сказать: «Ламвздорф»). По мнению царского биографа, «Ламсдорф не обладал ни одною из способностей, необходимых для воспитателя; все старания его были направлены к тому, чтобы сломить волю своего воспитанника и идти наперекор всем его наклонностям; телесные наказания практиковались им в широких размерах»[54]. Сейчас это невозможно себе представить, но генерал порол царского сына!.. Военные занятия имели приоритет перед учебными, что тоже немаловажно для становления личности: куда направлен воспитательно-образовательный вектор? Понятно и то, что в пору потрясавших Европу Наполеоновских войн, в преддверии Отечественной войны 1812 года и после нее, когда победившая русская армия стала народным кумиром, а воинская служба — наипочетнейшей обязанностью дворян, такой военизированный «вектор Ламсдорфа» выглядел более чем убедительно. Таким образом, свою страсть к армии Николай унаследовал от отца, воспитателя и эпохи.

Будучи «историком-пророком», легко предсказать, что в 1817 году великий князь Николай Павлович вступит в брак с дочерью союзника, прусского короля Фридриха-Вильгельма III и до вступления на трон станет вместе с Александрой Федоровной предаваться радостям семейной жизни, скромно занимая должность командира гвардейской дивизии и генерал-инспектора по инженерной части и справедливо полагая, что ничего большего на роду ему не написано.

Наконец, только будучи пророком, можно предвидеть, что третий по старшинству сын в царской семье имеет реальные шансы на престолонаследие. Для этого надо «всего лишь», чтобы его старший брат, отцарствовав, покинул земную юдоль бездетным, а средний брат отказался от трона в пользу младшего. И тогда все в порядке. Но, как ни странно, именно так и случилось. Еще за несколько лет до своей кончины император Александр сообщил Николаю, что хочет отречься от престола, посвятив себя служению Богу, а второй брат Константин не желает возлагать на себя бремя власти. В связи с этим биограф отмечает любопытную деталь: «Имеются указания, что после этого разговора великий князь Николай Павлович усердно стал заботиться о восполнении своего образования»[55], так досадно перекошенного усилиями Ламсдорфа. Кругозор расширялся «путем чтения». Заметим: сам наследник не испытывал потребности в духовном развитии, ему понадобился внешний импульс — впереди замерцала императорская корона. Пришлось взяться за книгу.

Со стороны могло показаться, что всегда тревожный момент смены высшей власти пройдет на сей раз относительно безболезненно. Как только Петербург получил известие о смерти Александра I, последовавшей 19 ноября в Таганроге, было созвано чрезвычайное собрание Государственного совета, где его членам представили запечатанный пакет с собственноручной надписью императора: «…в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия…»[56] Пакет вскрыли. Там обнаружилось письмо цесаревича (наследника) Константина о добровольном отречении от престола, согласие на то Александра I и манифест, утверждавший право престолонаследия за великим князем Николаем Павловичем. Подобные пакеты (копии) поступили в Святейший синод, в Правительствующий сенат и в московский Успенский собор.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Козьма Прутков"

Книги похожие на "Козьма Прутков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Смирнов - Козьма Прутков"

Отзывы читателей о книге "Козьма Прутков", комментарии и мнения людей о произведении.