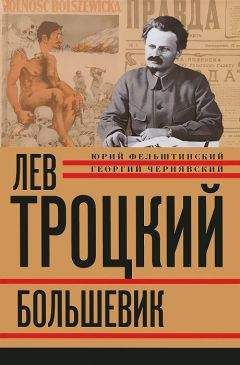

Юрий Фельштинский - Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923"

Описание и краткое содержание "Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923" читать бесплатно онлайн.

Основанное на обширном массиве архивных, а также опубликованных документов, издание раскрывает деятельность Л. Троцкого во время революции 1917 года, Гражданской войны и в первые годы НЭПа. На посту председателя Петроградского Совета Троцкий сыграл ведущую роль в большевистском перевороте в октябре 1917 года, что тогда признавалось повсеместно, в том числе и И.В. Сталиным. В качестве наркома по иностранным делам Троцкий принимал участие в переговорах по заключению мира в Брест-Литовске, где по принципиальным соображениям он отказался подписать мирный договор, что привело к ожесточенной дискуссии в партийных кругах. Повествование продолжают главы о назначении Троцкого наркомом по военным и морским делам, его роли в создании Красной армии. Особо рассмотрены первые стычки Троцкого со Сталиным, ставшие причиной будущей острой вражды. В книге показано, что Троцкий был ярым сторонником «военного коммунизма», строителем «трудовых армий», непосредственно возглавлял жестокое подавление Кронштадтского восстания, поддержал введение НЭПа.

С особым вниманием проанализированы история отстранения от власти больного Ленина; эпизоды борьбы между Троцким и «тройкой» членов Политбюро – Сталиным, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым в ходе схватки за ленинское наследство; постепенная утрата Троцким, занимавшим второе после Ленина место в партийной и государственной иерархии, своих позиций.

Прилагается альбом архивных фотографий.

В начале 1918 г. казалось, что расчеты Троцкого правильны. Под влиянием затягивающихся переговоров о мире и из-за ухудшения продовольственной ситуации в Германии и Австро-Венгрии резко возросло забастовочное движение, переросшее в Австро-Венгрии во всеобщую забастовку. По русской модели в ряде районов были образованы Советы. 9 (22) января, после того, как правительство дало обещания подписать мир с Россией и улучшить продовольственную ситуацию, стачечники возобновили работу. Через неделю, 15 (28) января, забастовки парализовали берлинскую оборонную промышленность, быстро охватили другие отрасли производства и распространились по всей стране. Центром стачечного движения был Берлин, где, согласно официальным сообщениям, бастовало около полумиллиона рабочих. Как и в Австро-Венгрии, в Германии были образованы Советы, требовавшие в первую очередь заключения мира и установления республики [350] . В контексте этих событий Троцкий и ставил вопрос о том, «не нужно ли попытаться поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испытанием: с одной стороны – рабочая революция, объявляющая войну прекращенной; с другой стороны – гогенцоллернское правительство, приказывающее на эту революцию наступать» [351] .

Ленин считал, что план Троцкого «заманчив», но рискован, так как немцы могут перейти в наступление. Рисковать же, по мнению Ленина, было нельзя, поскольку не было «ничего важнее» русской революции [352] . Здесь Ленин снова расходился и с Троцким, и с левыми коммунистами, и с левыми эсерами, которые считали, что только победа революции в Германии гарантирует удержание власти Советами в отсталой сельскохозяйственной России. Ленин же верил в успех только тех дел, во главе которых стоял сам, и поэтому революция в России была для него куда важнее шанса на победу революции в Германии. Риск в формуле Троцкого состоял не в том, что немцы начнут наступать, а в том, что при формальном подписании мира с Германией Ленин оставался у власти, в то время как без формального соглашения немцев Ленин мог эту власть потерять. Судьба мировой революции волновала Ленина постольку, поскольку у власти в России оставался он.

К этому времени уже было разогнано Учредительное собрание, что рассматривалось немцами как «очевидная готовность» большевиков «к прекращению войны какой угодно ценой» (Германия опасалась, что советское правительство пойдет на соглашение с большинством Собрания и по воле этого большинства прервет мирные переговоры). Тон Кюльмана в Бресте после разгона Собрания «сразу же стал наглее» [353] . Тем не менее на партийном совещании 21 января, посвященном проблеме мира с Германией, Ленин потерпел поражение. Его тезисы, написанные 7 января, одобрены не были, несмотря на то что в день совещания Ленин дополнил их еще одним пунктом, призывавшим затягивать подписание мира. Протокольная запись совещания оказалась «несохранившейся». Сами тезисы, видимо, запретили печатать [354] . При итоговом голосовании за предложение Ленина подписать сепаратный мирный договор голосовало только 15 человек, в то время как 32 поддержали левых коммунистов, а 16 – Троцкого, впервые предложившего в тот день не заключать формального мира и во всеуслышание заявить, что Россия не будет вести войну и демобилизует армию.

Формула Троцкого «ни мира, ни войны» вызвала с тех пор много споров и нареканий. Чаще всего она преподносится как что-то несуразное или демагогическое. Между тем формула Троцкого имела вполне конкретный практический смысл. Она, с одной стороны, исходила из того, что Германия не в состоянии вести крупные наступательные действия на русском фронте (иначе бы немцы не сели за стол переговоров), а с другой – имела то преимущество, что большевики «в моральном смысле» оставались «чисты перед рабочим классом всех стран» [355] . Кроме того, просто пойти на подписание крайне неравноправного сепаратного мирного договора России, по его мнению, не следовало, тем более в условиях, когда по всему миру, включая Германию, «ходили настойчивые слухи, что большевики подкуплены германским правительством и что в Брест-Литовске происходит сейчас комедия с заранее распределенными ролями». Имея в виду эти соображения, нарком полагал, что до подписания мирного договора необходимо представить миру, прежде всего «рабочим Европы», доказательство смертельной враждебности между Советской Россией и кайзеровской Германией. Отсюда у него вызревала формула: «войну прекращаем, но мира не подписываем». Троцкий предлагал теперь прибегнуть к политической демонстрации – прекратить военные действия за невозможностью далее вести их, но мира с Четверным союзом не подписывать [356] .

Позиция Троцкого в полной мере вписывалась в его концепцию перманентной революции, как в ее оптимистическом варианте (развязывание европейской революции), так и в пессимистическом (временное поражение революции в России и восстановление в ней буржуазного режима). Позиция «ни мира, ни войны» в то же время лишала правительства стран Антанты формальных оснований для вмешательства в российские дела под предлогом измены советского правительства делу союзников или, по крайней мере, делала эти основания уязвимыми. Наконец, эта позиция сглаживала противоречия в социалистическом лагере, включающем и большевиков, и левых эсеров. Так что позиция Троцкого не была «предательской» или «авантюристичной». В ней имелась безусловная логика.

Очевидным плюсом для революционеров являлось то, что формула Троцкого не связывала их в вопросе об объявлении революционной войны. Вот что писал об этом сам Троцкий по прошествии многих лет, уже в эмиграции: «Многие умники по каждому подходящему поводу изощряются насчет лозунга «ни мира, ни войны». Он кажется им, по-видимому, противоречащим самой природе вещей. Между тем… несколько месяцев спустя после Бреста, когда революционная ситуация в Германии определилась полностью, мы объявили Брестский мир расторгнутым, отнюдь не открывая войны с Германией» [357] . Но, расторгнув Брестский мир и не объявив войны, Красная армия повела в те дни (и притом успешно) наступление на Запад. Если именно это – ведение войны без ее объявления – и называлось «средней линией Троцкого» – «ни мира, ни войны», понятно, что за нее со временем стало голосовать большинство партийного актива. Левые коммунисты предлагали вести войну по-джентльменски, заблаговременно объявив о ней. Троцкий предлагал объявить о мире, выжидать до тех пор, пока появятся силы (то есть проводить на этом отрезке ленинскую политику «передышки»), а затем перейти к войне, никому о том не говоря.

Традиционно война рассматривалась человечеством с точки зрения потери или приобретения территорий. Поражение в войне означало потерю их. Победа – приобретение. Этот старинный подход конечно же был отвергнут революционерами. Ни Ленин, ни Троцкий, ни Бухарин не смотрели на потерю или приобретение земель как на ценность в себе, тем более что большевики всегда выступали за раскол Российской империи и самоопределение народов. Левым коммунистам было важнее сохранить чистоту коммунистического принципа бескомпромиссности с империалистами, даже если за это нужно было заплатить поражением революции в России. Троцкий нашел более спокойный выход, не поступался принципами, но и не рисковал с провозглашением революционной войны, не оставляющим Германии иного выхода, как свалить советское правительство.

Только Ленин упрямо настаивал на сепаратном соглашении с немцами на условиях, продиктованных Германией. На заседании ЦК 11 (24) января он выступил с тезисами о заключении мира, но потерпел поражение. Бухарин, подвергнув речь Ленина острой критике, заявил, что «самая правильная» позиция – это позиция Троцкого. «Корнилова мы одолели разложением его армии, т. е. именно политической демонстрацией, – сказал Бухарин. – Тот же метод мы хотим применить и к немецкой армии. Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся еще на сто верст, мы заинтересованы в том, как это отразится на международном движении… Подписывая мир, мы срываем эту борьбу. Сохраняя свою социалистическую республику, мы проигрываем шансы международного движения».

Бухарина поддержал Урицкий, указавший, что Ленин «смотрит на дело с точки зрения России, а не с точки зрения международной… Вся политика народного комиссариата иностранных дел была не чем иным, как политической демонстрацией». От имени Петербургского комитета партии против предложения Ленина подписать мир протестовал С.В. Косиор [358] . А Дзержинский указал, что Ленин «делает в скрытом виде то, что в октябре делали Зиновьев и Каменев» (когда выступили против переворота).

При такой оппозиции – и Ленин это понимал – его не спасала поддержка Сталина, Ф.А. Артема [359] и, с оговорками, Зиновьева, подчеркнувшего, что заключение мира ослабит пролетарское движение на Западе. Формула Троцкого «войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем» была принята 9 голосами против 7. Вместе с тем 12 голосами против одного было принято внесенное Лениным (для спасения своего лица) предложение «всячески затягивать подписание мира»: Ленин предлагал проголосовать за очевидную для всех истину, чтобы формально именно его, Ленина, резолюция получила большинство голосов. Вопрос о заключении мира в тот день Ленин не осмелился поставить на голосование. С другой стороны, одиннадцатью голосами против двух при одном воздержавшемся была отклонена резолюция левых коммунистов, призывавшая к революционной войне [360] . Собравшееся на следующий день объединенное заседание Центральных комитетов РСДРП(б) и ПЛСР также высказалось в своем большинстве за формулу Троцкого [361] . Резолюции многих расширенных или обычных совещаний ЦК «не сохранились» или числятся в «неразысканных». Тем не менее очевидно, что большинство ЦК придерживалось точки зрения, считавшейся «средней», – Троцкого. Вот что указывалось в письме секретариата ЦК Николаевскому комитету РСДРП(б): «Относительно вопроса о войне и мире в Питере и в ЦК наметились три точки зрения. Две из них, крайние, таковы: 1) революционная война, 2) мир. ЦК в своем большинстве принял третью, среднюю точку зрения: войну мы прекращаем, мира не заключаем и армию демобилизуем… Третья точка зрения доказывалась тем, что воевать мы сейчас не можем, но, заключая мир, мы отнимаем оружие борьбы у австрийцев и немцев, так как забастовочное движение в Австро-Венгрии и Германии поднято именно по вопросу о мире. Отказываясь от войны и демобилизуя армию, мы лишаем германцев возможности наступать, так как Гинденбург не сможет заставить немецких солдат идти в наступление против пустых окопов. Такая позиция тоже даст выгоду во времени, а если будет необходимость, то для нас никогда не поздно будет заключить явно аннексионистский мир. Все это было до последних событий в Германии, а теперь и Кюльман склонен тянуть с вопросом о мире. Протоколов этих заседаний нет, а потому ничего более подробного пока сообщить не можем» [362] .

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923"

Книги похожие на "Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Фельштинский - Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923"

Отзывы читателей о книге "Лев Троцкий. Большевик. 1917–1923", комментарии и мнения людей о произведении.