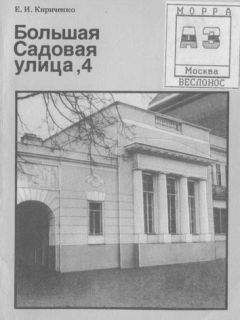

Евгения Кириченко - Большая Садовая улица ,4

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Большая Садовая улица ,4"

Описание и краткое содержание "Большая Садовая улица ,4" читать бесплатно онлайн.

На одной из самых оживленных магистралей столицы — Садовом кольце, близ площади Маяковского, стоит небольшой дом. В окружении расположенных поблизости многоэтажных громад он кажется особенно хрупким. Его главный, выходящий на Большую Садовую фасад* украшенный торжественным портиком из четырех колонн дорического ордера, обнаруживает некоторое сходство с особняками начала прошлого столетия. Однако дом сравнительно молод. Его построил выдающийся архитектор Ф. О. Шехтель.

Книга знакомит с одним из примечательных эданий Москвы — домом, сооруженным крупным зодчим конца XIX — начала XX века Федором Осиповичем Шехтелем. Выдающийся памятник архитектуры принадлежит к своеобразной разновидности жилых домов, построенных архитекторами для себя.

Рассказывается также о других домах, которые построил в Москве Шехтель, а также о замечательных людях, с которыми связана история дома на Большой Садовой, — членах семьи Шехтеля, о военачальнике Р. П. Эйдемане и скульпторе И. Д. Шадре.

В проведенной в последние годы в Доме-музее в Клину научной реставрации также есть большая доля труда Н. Т, Жегина. Реставрация проводилась на основе составленной им документации.

Совсем немного сведений сохранилось о второй обитательнице дворового корпуса дома на Большой Садовой — Вере Александровне Поповой (188?—1974). Она была одаренным скульптором и графиком, работала в технике линогравюры. Училась в Париже. Однако нам пока неизвестны ни имена ее учителей, ни точные даты жизни. Согласно сведениям скульптора В. В. Домогацкого, она умерла в эмиграции в Париже в 1930-е годы, по сведениям внучки зодчего — там же, но в глубокой старости, в 1974 году. В семейном архиве, где хранятся фотографии В. А. Поповой и ее мастерской, можно видеть и ряд бюстов, выполненных скульптором в импрессионистической манере. В 1910-е годы творчество Веры Поповой развивается под влиянием русского классицизма. Об этом свидетельствует надгробие артистки Московского Художественного театра М. Г. Савицкой-Бурджаловой на Новодевичьем кладбище в Москве. Попова обращается к наиболее распространенной иконографической схеме архитектурного надгробия. Оно представляет собой стелу в виде портика с фронтоном и акротериями с пилястрами по бокам. В центре помещен горельеф — профильное изображение сидящей женщины в античном одеянии и сандалиях — мотив и композиция, характерные для надгробий античной Греции классического периода. Судя по этой работе, можно предположить, что В. А. Поповой принадлежит и исполнение барельефа над входной аркой в доме Шехтеля на Садовой. Известно также, что после Октябрьской революции в соответствии с планом монументальной пропаганды, разрабатывавшимся по инициативе В. И. Ленина, ею в 1918 году был создан проект памятника замечательному представителю московского классицизма архитектору М. Ф. Казакову.

У В. А. Поповой и в доме Шехтеля неоднократно бывали ее братья Николай Александрович (1871–1949) и Сергей Александрович (1872–1942) Поповы, известные в свое время театральные деятели. Особенно значительной представляется личность Николая Александровича Попова, русского и советского режиссера, драматурга, театрального деятеля, заслуженного артиста РСФСР (1927). Его биография типична для многих деятелей театрального искусства, выходцев из купеческой среды. Вопреки воле отца, мечтавшего сделать его коммерсантом, Н. А. Попов учится в Московском университете. Сценическую деятельность он начал в 1894 году в Обществе искусства и литературы, где он навсегда попал под обаяние К. С. Станиславского. В конце 1890-х годов начинается плодотворная работа Н. А. Попова в области народного театра. В 1900–1907 годах он с перерывами руководит народным театром Васильеостровского общества народных развлечений в Петербурге. Общность интересов и любовь к театру сблизили Н. А. Попова с Шехтелем. Это был близкий зодчему человек, его большой и преданный друг. Именно Н. А. Попову принадлежат замечательные воспоминания о Шехтеле — театральном художнике. Ему же мы обязаны сохранением хотя бы незначительной части театральных работ зодчего.

Н. А. Попов был режиссером театра В. Ф. Комиссаржевской (1904–1906), московского Малого театра (1907–1910, 1929–1934), киевского театра Н. Н. Соловцова (1901–1910 гг., с перерывом). В 1919–1920 и 1926–1927 годах он режиссер Большого театра в Москве. Человек высокой культуры и разносторонних знаний, он был автором первых работ о Станиславском, первым попытался оценить и охарактеризовать его роль в истории русского театра. Николай Попов был одаренным публицистом, много печатался. Темы его статей соответствуют увлечениям разных лет — это, например, проблемы народного или детского театров. Он стал также одним из первых пропагандистов кинематографа, первым указал на него, как на искусство, рассчитанное на массового зрителя.

Сергей Александрович Попов менее известен. Он, как и его старший брат, находился под обаянием огромного таланта и личности Станиславского. Работал в Художественном театре, в Театре имени К. С. Станиславского администратором с момента его организации, а также в Центральном государственном театральном музее имени А. А. Бахрушина.

Р. П. ЭЙДЕМАН. И. Д. ШАДР

Новые обитатели дома, поселившиеся в нем после национализации, также оказались причастными к искусству. На первый взгляд это кажется неожиданным. Однако талантливый полководец, крупный военный, общественный и государственный деятель Роберт Петрович Эйдеман был всесторонне одаренным человеком. Природа щедро наделила его талантами, в том числе и литературным.

Роберт Петрович Эйдеман родился 27 апреля (9 мая) 1895 года в местечке Леясциемс (ныне в Гулбенском районе Латвийской ССР). Отец его был учителем. Сын по окончании в 1914 году Валкского реального училища переезжает в Петроград и поступает в Лесной институт. Проучился он там недолго. В 1916 году в связи с условиями военного времени Эйдеман был призван в армию и отправлен в Киев в пехотное училище. Пройдя там ускоренный курс, в том же году он был выпущен со званием прапорщика. Новоиспеченный прапорщик получил назначение в 16-й Сибирский запасной стрелковый полк, расположенный в Канске, где начал службу командиром батальона.

Война и революция круто изменили судьбу юноши из интеллигентной семьи, готовившего себя к мирному труду лесовода. После Февральской революции 1917 года пользовавшийся любовью и уважением солдат молодой офицер был избран председателем полкового комитета и председателем Канского Совета солдатских депутатов. В качестве председателя Канского Совета Эйдеман был делегирован на Первый Всесибир-ский съезд Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, который состоялся в октябре 1917 года в Иркутске. На съезде было создано первое революционное правительство Сибири — Центральный Исполнительный Комитет Советов Сибири. В коалиционном правительстве, куда входили большевики, эсеры-интернационалисты, меньшевики-интернационалисты, эсеры, меньшевики-оборонцы, ведущая роль принадлежала большевикам. Большевиком был его председатель Б. 3. Шумянский, большевиком был и избранный заместителем председателя ЦИК Сибири Эйдеман, вступивший в партию в марте 1917 года.

На несколько лет судьба молодого латыша, энергичного, одаренного военачальника, оказывается связанной со становлением Советской власти в Сибири. Эйдеман принимает самое деятельное участие в ее утверждении. Начало карьеры Эйдемана как боевого командира Красной Армии совпало с началом гражданской войны: в декабре 1917 года он находился в составе революционных отрядов, подавлявших поднятый юнкерами антисоветский мятеж.

В качестве депутата от Сибири Эйдеман участвовал в работе III Всероссийского съезда Советов в Петрограде и даже был избран членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Однако вскоре он вновь оказался на востоке, в Сибири. С мая 1918 года он командует отрядами красногвардейцев, которые ведут боевые действия в районе Омска против чехов и белогвардейцев: сначала он командир 1-й Сибирской (партизанской) армии, в августе — октябре — 2-й Уральской (Средней) дивизии 3-й армии Восточного фронта, которая особенно отличилась в Екатеринбургской операции в августе 1918 года. В октябре — ноябре Эйдеман — командир 3-й Уральской партизанской дивизии, с ноября 1918 года — командир Особой дивизии 3-й армии Восточного фронта.

1919-й и следующие за ним годы Эйдеман также проводит на фронтах гражданской войны, но уже на юге. В начале 1919 года его переводят на Южный фронт. Вот основные вехи его стремительной биографии: в марте — июле 1919 года он — начальник 16-й, в октябре — ноябре — 41-й, в ноябре 1919 — апреле 1920 года — 46-й стрелковой дивизии, в апреле — мае 1920 года — начальник тыла Юго-Западного фронта, в июне — июле — командующий 13-й армией, в августе — сентябре — Правобережной группой войск 13-й армии в районе Каховского плацдарма. С сентября

1920 года Эйдеман занимает должность начальника тыла Южной армии и одновременно с октября он — командующий войсками внутренней службы Южного и Юго-Западного фронтов, с января 1921 года — командующий войсками внутренней службы Украины, е марта — войсками Харьковского военного округа, с июня

1921 года — заместитель командующего вооруженными силами Украины и Крыма.

После окончания гражданской войны судьба вновь ненадолго забрасывает Эйдемана в Сибирь — в 1924 году он возвращается туда уже как командующий войсками Сибирского военного округа.

Приезд Эйдемана в Москву был связан с новым, очень почетным для него назначением: с 1925 по 1932 год Эйдеман — начальник и комиссар Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

В Москве начинается новый этап жизни и творчества Эйдемана — научного работника в области военных наук, педагога, издательского работника, общественного деятеля. Эйдеман сумел привлечь в академию талантливых военных теоретиков. При его непосредственной поддержке в эти годы публикуется ряд важных исследований, сделавших честь советской военной науке. Эйдеман и сам публикует серию работ, посвященных обобщению опыта гражданской войны, и что особенно важно — разрабатывает вопрос о характере войн будущего, об особенностях их начального этапа. История подтвердила справедливость многих высказанных тогда Эйдеманом предположений. Среди работ Эйдемана тех лет книги «Химия в войне будущего», «Армия в 1917 году» (в соавторстве с В. А. Меликовым), «Гражданская война на Украние» (в соавторстве с Н. Е. Ка-куриным) и многие другие.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Большая Садовая улица ,4"

Книги похожие на "Большая Садовая улица ,4" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Евгения Кириченко - Большая Садовая улица ,4"

Отзывы читателей о книге "Большая Садовая улица ,4", комментарии и мнения людей о произведении.