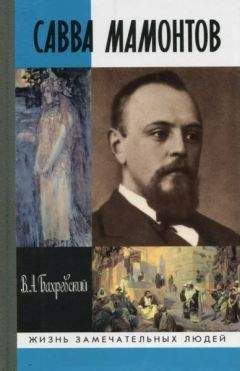

Владислав Бахревский - Савва Мамонтов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Савва Мамонтов"

Описание и краткое содержание "Савва Мамонтов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного писателя и публициста В. А. Бахревского представляет биографию одного из ярких деятелей отечественной истории. Савва Мамонтов — потомственный купец, предприниматель, меценат, деятель культуры. Строитель железных дорог в России, он стал создателем знаменитого абрамцевского кружка-товарищества, сыгравшего огромную роль в судьбе художников — Репина. Поленова. Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, Нестерова.

Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере — произведениям Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, Верстовского, заложила основы русской вокальной школы и национального оперного театра.

Весь следующий день Нестеров провел, осматривая художественные богатства гнезда Мамонтовых. Картины и скульптуру, постройки Гартмана и Ропета и особенно внимательно церковь. К иконам, написанным самой художественной славой России, Нестеров отнесся критически. «…Местный образ „Нерукотворный Спас“, — делится он впечатлениями с сестрой своей, Александрой Васильевной, — писал и недавно переписывал Репин. На меня сделал этот образ впечатление современного идеалиста-страдальца с томительным ожиданием или вопросом в лице, человек этот прекрасный, умный, благородный, и пр., пр., но… не Христос! Рядом с ним, только несколько левее, царские двери, и на них „Благовещение“ работы Поленова, первая вещь, написанная по возвращении его из Палестины. Обстановка и костюмы веют Востоком, всё изящно и благородно, но чего нет… нет того, что есть в рядом находящемся творении Васнецова „Благодатное небо“ или „Дева Мария с предвечным младенцем“. Эта вещь может объяснить Рафаэля… Теперь упомяну лишь о „Сергии“ того же Васнецова. Тут как нигде чувствуешь наш родной север. Преподобный Сергий стоит с хартией в одной руке и благословляет другой, в фоне — древняя церковка и за ней дремучий бор, на небе — явленная икона „Св. Троицы“. Тут детская непорочная наивность граничит с совершенным искусством».

Эта встреча с Васнецовым-иконописцем стала для Нестерова пророческой.

Мог ли молодой художник даже помечтать, что через два года он поднимется на леса Владимирского собора и станет рядом с обожаемым художником, будет писать по его эскизам, потом и по своим. А уже через три года его больно ранит критик Соловьев, который в похвалу Васнецову скажет в душевной простоте: у вас есть последователи и именно — Нестеров! В письме к все той же Саше, к сестре своей, Михаил Васильевич горестно и гордо отречется от последователя: «До сего дня я был и есть лишь отклик каких-то чудных звуков, которые несутся откуда-то издалека, и я лишь ловлю их урывками… Истинный художник есть тот, кто умеет быть самим собой, возвыситься до независимости».

Благожелатели, которым казалось, что они делают честь молодому художнику, в конце-то концов развели Васнецова и Нестерова на десятилетия.

Михаил Васильевич в том давнем письме 1891 года защищал свое искусство, дарованное небом «я» с горестной безнадежностью: «И последователь я его лишь потому, что начал писать после него (родился после), но формы, язык для выражения моих чувств у меня свой». Справедливо. Религиозные картины Нестерова в духовности, в молитвенности превосходят в большинстве своем Васнецова. Его святые — это беззвучные, светлые слезы души высокой, трепещущей от любви к Господу, к русской земле, к русской святости. Эта замершая, не сорвавшаяся с ресниц слеза закипела в сердце Нестерова в Абрамцеве, у васнецовского Сергия, у тоненьких березок, таких странных для иконы, но без которых икона потеряет половину чудного света.

Васнецов прошел мимо своего открытия, а Нестеров увидел это и через это родился заново.

Возможно и, наверное, так оно и есть, — наше узнавание васнецовского мотива в картинах и в иконах Нестерова — все то же его несчастье — «писать начал после», потому что «родился после». В Абрамцево попал не первым, не первым из художников был поражен Ворей, ее прозрачностью, черными пятнами елей на серебре неба, на золоте лесов.

Но Господи! Разве не смешон спор о первенстве между родными по духу художниками. Да его и не было — спора! Нестеровская драма существовала только в нем. Он эту драму носил в себе, изживал и в старости, переродясь художественно, изжил. Но было, было…

В Сергиевом Посаде, у Бизяихи, Михаил Васильевич собирался пожить до 20 августа. Однако натура для пустынника сыскалась, и он задержался. Встретил инока Геннадия. Годами не стар, лицом — постник. Постника не худоба выдает — взор. Глазами отец Геннадий не был кроток, но в них жила такая сила веры, какую у никониан редко встретишь. Отец Геннадий был православный человек, а обликом старовер, будто из скитов явился.

Эскиз «За приворотным зельем» был почти готов. И в августе Нестеров дал себе передышку, нужно было отойти от эскиза, не замучивать. Поехал к Поленову. Провел в Жуковке три дня.

Устроили рыбную ловлю, поймали двух прекрасных налимов. Один тотчас попал в уху, а огромного красавца Поленов написал красками. Михаил Васильевич сделал два этюда и оба их подарил: один — Василию Дмитриевичу, другой — Елене Дмитриевне.

Потом катались на лодке. Вели разговоры. Вспомнили про Сурикова. Наталья Васильевна сквозь слезы рассказывала, как он метался, как бился, когда скончалась Елизавета Августовна. После похорон все твердил бедный: «Я хоть одно доброе дело в память ее да сделаю — всем мужьям буду говорить: берегите вашу жену. Я не берег, и что же я теперь!»

Долго был беспомощен и безутешен. Лев Николаевич Толстой прислал Татьяну Львовну за Василием. Суриков сам просил, чтоб Василий был рядом.

— Что делать, — сказал Василий Дмитриевич, — есть тысяча способов убить художника. Стать художником — одна возможность из тысячи, а убить — тысяча. Убивают невниманием и чрезмерным вниманием, безденежьем и деньгами… Судьба тоже не щадит.

— Суриков — сильный человек, — сказала Елена Дмитриевна. — Он потерялся, потому что горя никогда не знал.

Михаил Васильевич все это испытал, жена оставила ему трехдневную девочку.

— Ничего, ничего! — быстро сказал Нестеров. — Я уже вполне воспрял.

— Воспряли, а пишете монахов.

— Монахи такая же часть России, как все прочие. Не худшая…

Проплыли в разговорах верст пять. Обратно лодку вели на бечеве. Василий Дмитриевич половину пути никому бечевы не уступил.

— Вы не одобряете?.. — осторожно спросил Нестеров учителя. — Ну, что я… пустынника хочу писать? Елена Дмитриевна, как я вижу, противница таких тем…

— Я одобряю все, что создается душой и сердцем. «Каменный век» Васнецова — могучая работа. Чистяков назвал ее «ясновидением». Но труды во Владимирском соборе — еще больший взлет. Потому что это — его. Он верует, для него работа в Соборе — служение высочайшим идеалам. И, помяните мое слово, критики скоро объявят нам Васнецова Рафаэлем.

— Не так уж и преувеличат, если объявят. Эскиз «Благодатного неба» в Абрамцеве вызывает такое чувство, будто это — видение. Я был рад, что вижу, и страшился, что вдруг исчезнет.

— Я слышал, как Ге разносил в пух и прах росписи киевского собора. Ге — человек не злой, но он возненавидел Васнецова. И особенно «Благодатное небо».

— Ге — протестант по складу ума. Все его картины — ересь.

— А что тогда скажете о «Христе и грешнице»?

— В вашей картине нет веры.

— В «Христе» Антокольского тоже нет веры. Тургенев нашел такой ракурс — специально лестницу ставил, сверху смотрел, и оттуда, сверху, Христос яростен, ненавидит толпу. Антокольский такой задачи, разумеется, не ставил перед собой… И вопрос в другом. Разве без веры произведение хуже?

— Хуже, — сказал Нестеров. — Нет веры, зачем писать Христа?

— Религия не может претендовать на полноту добра. Какая-то часть мирового света принадлежит искусству… И кто сказал, что Христос — собственность христиан? Но я очень хочу посмотреть ваши новые картины.

— Их надо еще написать.

Сестре своей Михаил Васильевич писал о поездке в Жуковку, о Поленовых: «Та простота, которая так приятно поражает у них в московском доме, тут чувствуется еще больше, единственно, что не по мне, это то, что все встают не раньше 10 часов, но это объясняют они наследственной привычкой больших бар».

6Картину «За приворотным зельем» Нестеров начал 10 сентября 1888 года. Он бывал на четвергах у Поленовых, ездил на званые обеды к Мамонтовым.

Коровин и Серов чересчур серьезного, тянувшегося к Елизавете Григорьевне новичка невзлюбили. Кличка ему была дана злая: Трехлобый. Впрочем, и Нестеров о Коровине отзывался не без презрения. «Его роль ограничивается шутовством», — писал он сестре.

Душу Михаил Васильевич отводил у Сурикова. Однажды просидел у него с шести вечера до половины третьего ночи. И, разумеется, рассказал об этом бдении в письме к Саше: «Много говорили и читали Иоанна Златоуста, Василия Великого и т. п. Интересный он человек. Недавно вышел в „Севере“ мой рисунок, конечно, изуродован, тем не менее, он Сурикову очень нравится, название — „Созерцатель“». (Монашек, сидящий на лесной опушке.)

Новую свою картину — Поленову она понравилась — Нестеров решил на Передвижную выставку не предлагать. Сестре он писал 29 октября: «Это почти дело решенное, я давно сказал, что выставлю вещь лишь тогда, когда буду ясно видеть, что она будет из первых… Завтра начну писать „Пустынника“, опять восторг, опять разочарование и отчаяние, но такова участь большинства художников, живущих чувством в ущерб разуму».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Савва Мамонтов"

Книги похожие на "Савва Мамонтов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владислав Бахревский - Савва Мамонтов"

Отзывы читателей о книге "Савва Мамонтов", комментарии и мнения людей о произведении.