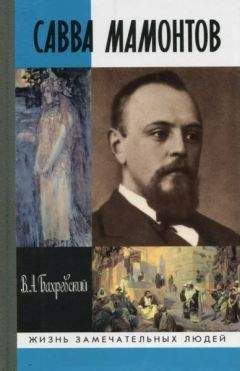

Владислав Бахревский - Савва Мамонтов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Савва Мамонтов"

Описание и краткое содержание "Савва Мамонтов" читать бесплатно онлайн.

Книга известного писателя и публициста В. А. Бахревского представляет биографию одного из ярких деятелей отечественной истории. Савва Мамонтов — потомственный купец, предприниматель, меценат, деятель культуры. Строитель железных дорог в России, он стал создателем знаменитого абрамцевского кружка-товарищества, сыгравшего огромную роль в судьбе художников — Репина. Поленова. Серова, Врубеля, братьев Васнецовых, Коровина, Нестерова.

Мамонтов создал Частную оперу, которая открыла талант Шаляпина, дала широкую дорогу русской опере — произведениям Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Даргомыжского, Верстовского, заложила основы русской вокальной школы и национального оперного театра.

У ворот прибывших встретили бременские музыканты. Савва Иванович был в маске осла, солидный и даже величавый Боголюбов с петушиным алым гребнем набекрень. Музыкантов было втрое больше, чем бременских друзей — все это кукарекало, мяукало, лаяло, ревело… Вера Алексеевна перепугалась за детишек, но старшая Вера рассмеялась, захлопала в ладошки, и вслед за нею развеселились Надя и совсем крошечный Юрочка.

Бременские музыканты, скача и кувыркаясь, повели гостей к Яшкиному дому, а потом увлекли за собою Илью Ефимовича в мастерскую и трубили славу:

Твори, творец — вот тебе дворец!

Творец, твори — с зари и до зари!

Вечером на Воре были устроены марины. Почему марины, а не речнины — никто не знал, но всякий свою роль исправлял от души. На холме расстелили ковер, на ковре посадили зрителей. И прошли по берегу Вори витязи, с факелами, в чешуе, как жар горя, и проплыла по реке флотилия: лодки «Лебедь», «Рыбка», «Кулебяка», освещенные фонарями, и плот с костром посредине. На первой лодке, на «Лебеди», явился морской царь с тритонами, на «Рыбке» Садко с русалками, на «Кулебяке» — поющие сирены, и среди них в балетной пачке Савва Иванович. Рулады его голоса были уж такие сладкие, такие зовущие, что зрители пошли ближе к реке рассмотреть морские чуда. Сирены да и только! С плота на берег высыпали разбойники и увели зрителей на темный паром. Взлетела ракета, затрещали, рассыпая искры, бенгальские огни, загорелись фонари, и пленники увидели перед собою скатерть-самобранку. Чудища перебрались на паром, и был на реке пир. Паром плавал с берега на берег, а когда все насытились, фонари вдруг погасли, и небо, полное звезд, воцарилось над рекой и над притихшими гуляками.

За праздниками следуют будни, но Абрамцево жило иначе: днем — труды, вечером — пиршества, игры, катание на лошадях, на лодках, литературные чтения.

Савва Иванович по заведенному обычаю с утренним поездом отправлялся в Москву, Мстислав Викторович все еще бился над переводами Хафиза, Елизавета Григорьевна хлопотала в лечебнице, присматривала за другими работами, Алексей Петрович Боголюбов с детьми пытался исправить тяжелый ход «Кулебяки», устраивал новый киль. А Репин — бродил по окрестным деревням, писал этюды. К его радости местные люди, жившие в дружбе с господами из Абрамцева, не дичились, позволяли себя «срисовать». Илья Ефимович затеивал картину «Проводы новобранца» и, зная, как негодует Стасов — отставлен «Крестный ход», — приискивал и для «Крестного хода» типажи. Кисть у Репина была скорая. За полтора месяца он написал «Портрет мальчика» — Всеволода Мамонтова, «Портрет Мстислава Прахова», «Портрет А. А. Гофман», «Веру Репину в белом платье в саду», «Пейзаж близ Абрамцева», «После пожара в деревне близ Абрамцева», множество женских и мужских фигур, сделал рисунок «Крестный ход в дубовом лесу», «Крестьянский дворик», начал портрет Елизаветы Григорьевны, работая очень короткими урывками, написал «Портрет Саввы Ивановича», с маху сделал натюрморт «Букет цветов» и первый эскиз картины «Запорожцы».

Илья Ефимович писал Елизавету Григорьевну. Сеансы эти были в гостиной, в самой светлой комнате Абрамцевского дома.

— Илья Ефимович, а что же вы в мастерской не работаете? — спросила однажды Елизавета Григорьевна. — Савва ужасно огорчается.

— Мастерская чудесная, но помилуйте меня ради Бога! Лета жалко упустить, воздуха, света, цвета. Как бы мы французов ни поругивали, уж больно любят впереди скакать — лягушатники! — не поклониться им нельзя — глаза на белый свет открыли.

Принесли почту, несколько писем и огромную коробку, обратный адрес: редакция журнала «Нива».

— Это, видимо, приз! — догадалась Елизавета Григорьевна. — Я победитель конкурса.

В коробке оказалась картина, краски блеклые, фон темный.

— Холста им не жалко! — рассердился Илья Ефимович.

Поставил картину на мольберт, рьяно забелил и поверх написал стоящие на столе цветы.

— Оправлю в черную раму, и хоть в гостиную вешайте.

— Здесь ей и место! — согласилась Елизавета Григорьевна.

Среди писем одно было адресовано Репину. Павел Михайлович Третьяков заказывал для своей галереи портрет Ивана Аксакова.

Имя Ивана Сергеевича в ту пору гремело не только в России. Не генерал, не министр — человек далекий от царского двора, он сделал для Болгарии, для освобождения славян, может быть, больше, чем сам император Александр Освободитель. Иван Сергеевич так рьяно поднимал русское общество на защиту славянских интересов, что его газета «Москва» за два года существования получила от министра внутренних дел девять предупреждений и трижды приостанавливалась. Была и такая мера воздействия у правительства: издание закрывалось на три месяца, на месяц, на неделю. Издатель, естественно, нес убытки. Впрочем, и все прежние издания Ивана Аксакова подвергались тискам цензуры. Уже второй номер газеты «Парус» был конфискован, а сама газета запрещена. Газету «Молву», которую он унаследовал от брата Константина, тоже закрыли, под нож попал второй том «Московского сборника». Тяжко приходилось газете «День», газете «Русь».

Член Общества любителей российской словесности, председатель Славянского благотворительного общества Иван Аксаков раскачал сидевший на мели Русский корабль, и корабль этот хлюпнул, выбираясь из тины, и поплыл. Славянское общество сумело собрать на нужды Сербии, поднявшейся на освободительную вооруженную борьбу, шестьсот тысяч рублей, снаряжало, вооружало и отправляло отряды волонтеров, одело, обуло, накормило, дало оружие болгарскому народному ополчению.

И вот после победоносной войны свободу славянских народов обкорнали. Иван Аксаков посчитал Берлинский конгресс, где влияние Бисмарка было огромным, преступлением перед человечеством. 22 июня председатель Славянского общества, выступая в зале Московского университета, осудил антиславянский, антирусский сговор европейских стран, саму игру в тонкую дипломатию канцлера князя Горчакова и посла графа Шувалова. Имя государя не поминалось, но кому было не ясно, чьи нерешительность, немужественность перечеркнули Сан-Стефанский договор.

«Слово немеет, мысль останавливается пораженная, — говорил Аксаков примолкшему залу, — перед этим колобродством Русских дипломатических умов, перед этою грандиозностью раболепства! Самый злейший враг России и Престола не мог бы изобресть чего-либо пагубнее для нашего внутреннего спокойствия и мира. Вот они наши настоящие нигилисты, для которых не существует в России ни русской народности, ни православия, ни преданий, которые, как и нигилисты вроде Боголюбовых, Засулич и Ко, одинаково лишены всякого исторического сознания и всякого живого национального чувства. И те и другие — иностранцы в России и поют с чужого европейского голоса».

Прав ли был Аксаков, требуя от царя и его дипломатов твердости, решились бы Англия и Германия на войну с Россией — вопросы праздные. Но ясно одно. Всякое поражение России — военное, дипломатическое, экономическое, духовное — всегда оборачивается сплочением антиславянских сил, и не только народы нашего государства растаскиваются в озлоблении по разным углам, но и сами русские превращаются в ватаги, готовые бить друг друга смертным боем.

Речь Аксакова перепугала Петербург. Опасаясь дипломатических осложнений, царь приказал освободить Ивана Сергеевича от должности председателя Славянского общества и выслать из Москвы. Впрочем, Александр Николаевич был согласен с Аксаковым, и наказание он накладывал вынужденно. Ивану Сергеевичу предложили самому избрать место ссылки. Он поехал во Владимирскую губернию, в село Варварино, принадлежавшее Екатерине Федоровне Тютчевой, дочери великого поэта, сестре Анны Федоровны, жены Ивана Сергеевича.

Шум, поднятый речью 22 июня, прокатился по всей Европе. Бисмарк запретил чтение этой речи, переведенной на немецкий язык, экземпляры издания искали, изымали, сжигали. Но в Болгарии речь приняли с воодушевлением и благодарностью. Патриоты выдвинули Аксакова претендентом на Болгарский престол. Потому Третьяков и поспешил пополнить свою коллекцию портретов знаменитых людей России портретом Ивана Сергеевича.

От Абрамцева до Владимирской губернии было недалеко, но Репин поездку откладывал со дня на день. В гости к Мамонтовым обещал приехать Тургенев.

5В конце июля, после дождей и забитого облаками неба, наступили яркие ясные дни. Радуясь согревшейся земле, дружно высыпали грибы, да всё белые.

Встали спозаранок, отправились в монастырский лес: Илья Ефимович, Вера Алексеевна, Савва Иванович, Сережа, Дрюша, Вока, Елизавета Григорьевна, Поленов со своим другом Рафом Левицким, и даже профессор взвалил на плечо бельевую корзину.

Никто без грибов не остался, но когда собрались выходить из леса, потеряли профессора.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Савва Мамонтов"

Книги похожие на "Савва Мамонтов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владислав Бахревский - Савва Мамонтов"

Отзывы читателей о книге "Савва Мамонтов", комментарии и мнения людей о произведении.