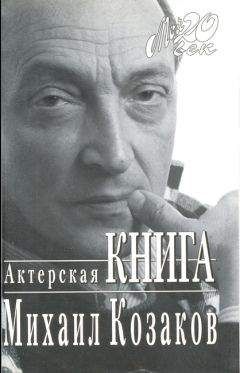

Михаил Козаков - Фрагменты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фрагменты"

Описание и краткое содержание "Фрагменты" читать бесплатно онлайн.

Имя М. Козакова стало известно широкому зрителю в 1956 году, когда он, совсем еще молодым, удачно дебютировал в фильме «Убийство на улице Данте». Потом актер работал в Московском театре имени Вл. Маяковского, где создал свою интересную интерпретацию образа Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Как актер театра-студии «Современник» он запомнился зрителям в спектаклях «Двое на качелях» и «Обыкновенная история». На сцене Драматического театра на Малой Бронной с большим успехом играл в спектаклях «Дон Жуан» и «Женитьба». Одновременно актер много работал на телевидении, читал с эстрады произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева и других.

Автор рисует портреты известных режиссеров и актеров, с которыми ему довелось работать на сценах театров, на съемочных площадках, — это M. Ромм, H. Охлопков, О. Ефремов, П. Луспекаев, О. Даль и другие.

Уже по традиции осенью мы поехали на короткие гастроли в Ленинград, и наш «Четвертый», по-моему, выиграл у «Четвертого» в БДТ. Выиграл с большим преимуществом — за исключением, казавшимся тогда незначительным. В ленинградском спектакле участвовал Павел Луспекаев. Выходил в маленькой роли Бонара. Один выход и один монолог, кончавшийся словами, брошенными Бонаром — Луспекаевым в адрес Его: «Сволочь ты, и больше ничего…», — словами, сказанными так, что они запоминаются навсегда, как запомнилось москвинское «Аринушка…».

Окрыленные успехом «Голого короля», всеобщим интересом к нашему делу, которое удалось сохранить, приумножить и даже получить свое здание, в сезон 1961/62 года мы выпустили пять новых спектаклей — рекордная цифра! Правда, спектакли оказались неравноценными, ни один из них не вошел в золотой фонд нашего театра, хотя в каждом были интересные актерские работы: назову хотя бы Толмачеву и Ефремова в «Старшей сестре» Володина, того же Ефремова с Квашой в «Пятой колонне» Хемингуэя.

Столько наработать за один сезон без режиссеров-«варягов» было невозможно. Сам Олег кроме «Четвертого» поставил только «По московскому времени» Зорина да еще выпустил за Олега Табакова детский спектакль «Белоснежка и семь гномов» по пьесе Устинова и Табакова. Кроме того, сыграл Его в «Четвертом», Ухова в «Старшей сестре» и Филиппа в «Пятой колонне».

В тот сезон он не снимался в кино и, занимаясь только «Современником», провел адову работу. Всего лишь играя в спектаклях «варягов» Бориса Львова-Анохина и Гиги Лордкипанидзе, он все равно вмешивался в их режиссуру по праву главного режиссера и первого актера «Современника».

До сезона «пяти спектаклей» у нас почти не бывало приглашенных режиссеров. Исключение тогда составили двое: Анатолий Эфрос, осуществивший постановку «Никто», и Сергей Микаэлян, режиссер пьесы Олега Скачкова «Взломщики тишины». Не лишенная занятности пьеса Скачкова, в которой довольно остро поднималась проблема отцов и детей, — острей, чем в пьесах Розова, — страдала тем не менее профессиональным несовершенством.

Когда ко всему прочему добавилась невнятная режиссура, это привело к достойному провалу и у начальства и у публики — совпадение не очень частое, — в результате чего «Взломщики» не прошли и двух десятков раз. Я имел несчастье дебютировать как актер «Современника» именно в этом спектакле и вполне хватанул горечи общего поражения, которое, понятно, пережил особенно болезненно после своего Гамлета у Охлопкова. Вышел на премьере на аплодисменты и ушел со сцены, как у нас говорят, под стук собственных каблуков.

Ефремов не дал Сергею Микаэляну самому выпустить спектакль и по просьбе актеров вмешался в режиссуру, но даже это не спасло положения.

Мара Микаэлян, которая вовремя принесла острую комедию Шварца и предложила ставить «Голого короля», была молодцом, заварив, по сути, это дело. И не кто иной, как она, привела в театр Валю Дорера. Все это нельзя недооценивать. За все надо быть благодарным. Однако справедливость требует также напомнить, что этим ее функции и ограничились. Когда Мара начала репетировать, сразу стало понятно, что режиссер она слабый. Повторяю: спектакль сделал Ефремов. Он. Он каким-то полуобъяснимым чудом — да может ли вообще кто-то объяснить или хоть полуобъяснить чудо, оно же тогда перестанет им быть! — слепил, склеил, срастил, сживил все вместе. Шварцевскую пьесу плюс музыку Колмановского плюс стихи Светлова плюс оформление Дорера плюс актерские наши усилия — как слепил, склеил (правда, тут уж слова «оживил» не произнесешь, тут другой уровень и пьесы и режиссуры) «Белоснежку и семь гномов».

Ее, «Белоснежку», — за две недели. По ночам.

Подумать, на что тратился? Но — театру это тоже было нужно…

А потратившись, как уже было с Марой Микаэлян, афишу подарил другому Олегу, Табакову.

Большой Олег мог быть удивительно щедр. Примерно так же были подарены афиши «Третьего желания» и «Друга детства» — Евстигнееву и Сергачеву; правда, на сей раз это не значило, что одаренные им не провели никакой работы. Витя работал больше, Женя — меньше, но спектакли опять же были сделаны Ефремовым.

Может быть, Олег подавлял режиссерскую фантазию, навязывая собственное решение? Может быть, узурпировал режиссерские права? Нет. Подавлять и узурпировать особенно было нечего, и, не вмешайся Ефремов, продукция осталась бы в лучшем случае глиной, в худшем — песком с водой.

Приход его в работу, которую начинал не он, естественно, был сопряжен со всевозможными переделками, с перераспределением ролей, с ломкой уже сложившихся представлений — словом, давался нелегко. Отстраненные режиссеры, разумеется, комплексовали, злились на Олега и на «предателей-актеров». Но делать было нечего — все, кроме них, а иногда и они сами понимали, что вмешательство жизненно необходимо.

Доказательством того, что Ефремов вмешивался в работу отнюдь не из властолюбия, служат обратные примеры — предположим, спектакль Вилли Панкова из Болгарии и особенно три работы Галины Волчек: «Двое на качелях», «Обыкновенная история», «На дне». Очень аккуратен он был и с молодым Володей Салюком, ставившим свой первый спектакль с молодежью «Современника» (пьесу польского драматурга К. Хоиньского «Ночная повесть»).

Если же Ефремов видел, что работа может завалиться, он, не взирая на лица, входил в работу над готовящимся спектаклем. Причем режиссером мог быть и приглашенный — исландец Эйви Эрлендсон, ставивший пьесу Олби «Баллада о невеселом кабачке», или грузин Гига Лордкипанидзе; все равно, и они, пришельцы, смирялись, чувствуя, что Ефремов, корректирующий их спектакли, прав. Несколько сложней получилось с пьесой Володина «Старшая сестра»…

Как я писал, Александр Моисеевич Володин стоял в репертуаре «Современника» на втором месте после Розова по количеству пьес, которые шли у нас, но считался самым современниковским автором, которого театр любил и как драматурга, и как человека.

Александр Вампилов только обивал в то время пороги театров, тщетно пытаясь пристроить свои пьесы. Они нравились всем мало-мальски понимающим режиссерам и завлитам, но ставить их боялись; и, сколько помню, даже наш театр не только не пытался их пробивать, но на труппе ни разу не устроил читки его произведений, — я, например, и вовсе не догадывался о существовании Вампилова. Для меня было откровением спустя много лет увидеть «Старшего сына», «Прошлым летом в Чулимске». «Прощание в июне», «Провинциальные анекдоты» на сцене. А когда прочел в «Огнях Сибири» «Утиную охоту», вполне понял, что потерял русский театр с преждевременной смертью Вампилова, так и не увидевшего почти ни одного спектакля по своим поразительным пьесам.

Теперь, задним числом, задним умом, которым многие из нас крепки, я думаю, я уверен, что на мой вопрос, когда-то заданный Игорю Кваше в кафе «Националь»: «Но кто же Чехов?», был бы абсолютно правомочен ответ: «Вампилов». Но ни Игорь, ни я не знали, что такой живет и пишет в далеком Иркутске. Знал ли Ефремов? В 1956 году не знал, но в середине 60-х должен был знать. И, как водится нередко в нашем театре, с опозданием на добрый десяток лет теперь собирается ставить во МХАТе «Утиную охоту» и в пятьдесят один год играть молодого инженера Зилова.

Примечание. Сыграл. На мой взгляд, не лучшим образом.

Володина «Современник» ставил трижды. Впервые обратился к нему в 59-м году, выпустив «Пять вечеров». Эта пьеса параллельно ставилась в БДТ Г. А. Товстоноговым и имела там большой успех. Причем парадокс: Товстоногов поставил очень современниковский спектакль. Узнаваемо, социально точно играли Е. Копелян и 3. Шарко. Неореализм на сей раз стал стилем и формой спектакля БДТ.

«Современник», выпуская пьесу после Товстоногова и желая найти что-то свое, запутался в поисках выразительных средств. Играли «Пять вечеров» в условных голубых декорациях, с какими-то голубыми табуретками, словно некую сказку, хотя манера игры была та же, что и раньше, безусловная. Режиссировали вместе М. Н. Кедров, глава МХАТа, и Олег Ефремов. Не сработались. Остался один Олег. Принят зрителями спектакль был хорошо, но знатоки, поклонники Володина, отдавали предпочтение Товстоногову. И не без оснований: работа ленинградцев вышла более цельной.

Хотя и в современниковском спектакле попадались несомненные актерские удачи, Олег нервничал: шла борьба за любимого драматурга. Положение Александра Моисеевича было трудным: его, и без того беспокойного человека, лихорадило под обстрелом «правой» критики. «Пять вечеров» называли «мещанской драмой» и вообще честили по-всякому. Словом, Володину нужен был в столице бесспорный успех, а «Современник» этого добиться не сумел.

Поэтому борьба за Володина продолжалась и в сезон 1961 года, когда театр взялся за «Старшую сестру». Опять конкуренция с Товстоноговым.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фрагменты"

Книги похожие на "Фрагменты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Козаков - Фрагменты"

Отзывы читателей о книге "Фрагменты", комментарии и мнения людей о произведении.