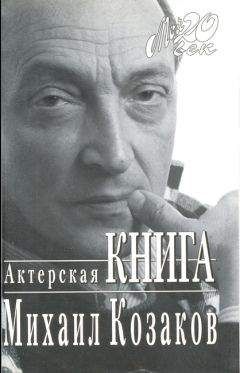

Михаил Козаков - Фрагменты

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Фрагменты"

Описание и краткое содержание "Фрагменты" читать бесплатно онлайн.

Имя М. Козакова стало известно широкому зрителю в 1956 году, когда он, совсем еще молодым, удачно дебютировал в фильме «Убийство на улице Данте». Потом актер работал в Московском театре имени Вл. Маяковского, где создал свою интересную интерпретацию образа Гамлета в одноименной трагедии Шекспира. Как актер театра-студии «Современник» он запомнился зрителям в спектаклях «Двое на качелях» и «Обыкновенная история». На сцене Драматического театра на Малой Бронной с большим успехом играл в спектаклях «Дон Жуан» и «Женитьба». Одновременно актер много работал на телевидении, читал с эстрады произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева и других.

Автор рисует портреты известных режиссеров и актеров, с которыми ему довелось работать на сценах театров, на съемочных площадках, — это M. Ромм, H. Охлопков, О. Ефремов, П. Луспекаев, О. Даль и другие.

Виктор Сергачев и я попадаем после первого курса в работу к В. П. Маркову и к нему, к Ефремову. Мы с Витей «трудные», отстающие студенты, и вот нас спихивают ко вновь пришедшим. Репетируем отрывок из кроновской пьесы «Глубокая разведка». Витя — Морис, я — Мехти-ага Рустамбейли. Олегу в это время двадцать шесть лет, но он ведущий актер ЦДТ и молодой педагог Школы-студии.

Его после ее окончания не оставили во МХАТе, хотя он считался очень талантливым, зато приняли Олегова однокурсника Алешу Покровского. Еще студентами они репетировали роли ремесленников в какой-то пьесе и показались Борису Ливанову похожими. Он их вечно путал, и чуть ли не это решило судьбу Ефремова. Олег был вынужден пойти в ЦДТ. Недавно я слышал версию, что он якобы бросил тогда фразу: «Я еще вернусь к вам главным режиссером». Даже если это вранье, фраза ефремовская. Во всяком случае, думаю, что комплекс отвергнутого у него остался, и его предстояло изжить.

Что Бог ни делает, все к лучшему. Олег пришел в Детский и сыграл роли, о которых сразу заговорили. Главная роль в пьесе Розова «Ее друзья», слуга в «Мещанине во дворянстве» и особенно Иванушка-дурачок в «Коньке-Горбунке» — замечательные работы, на которые мы бегали смотреть. Это был «живой театр», как сказал бы Питер Брук. Ефремовская манера игры подкупала именно живостью, нескучностью. Его герои были понятны нам, молодежи, на сцене он был одним из нас, только талантливей, обаятельней, умней, озорней. Достаточно посмотреть на его фотографии в ролях тех лет, чтобы уже понять, чем он так подкупал зрительный зал.

А когда Ефремов сыграл в спектакле А. Эфроса «В добрый час!», это стало для нас событием выдающимся. Спектакль по пьесе Розова вообще можно назвать самым значительным явлением в театральной жизни Москвы тех лет, особенно если понять, что он положил начало дальнейшему развитию Эфроса и Ефремова, двух людей, которые на многие годы определили направление современного театра.

Недавно я слушал спектакль «В добрый час!» по радио. И сама пьеса Розова, и работа актеров теперь кажутся наивными, тем более когда ты не видишь лиц и глаз, а все твое внимание радиослушателя сосредоточено на тексте. Но тогда эфросовская режиссура, актерские работы были, без сомнения, новым словом, а Розов казался чуть ли не новым Чеховым. Именно так.

Мы беседовали с Игорем Квашой о театре, который замышлял Ефремов на основе курса, где учились Игорь и Галя Волчек.

Мехти — М. Козаков, Морис — Е. Евстигнеев., «Глубокая разведка» А. Крона. Дипломный спектакль Школы-студии МХАТа. 1956

— Нужен новый МХАТ, — сказал Игорь.

— Это так, — согласился я, — но кто Чехов?

— Розов, — ответил Кваша…

Когда я теперь, в 78-м году, стал перебирать материалы о «Современнике», выяснилось, что написано о нем очень, очень много. Разобраться в этом ворохе не просто. Писали друзья, враги, сочувствующие, просто досужие лица. Писали статьи общего характера, рецензии, записывали интервью с Ефремовым, с актерами. Писали сами актеры, драматурги театра, коллеги. Обилие точек зрения, столкновения вкусов, принципиальные расхождения. Статьи бездарные, талантливые, пустячные и очень серьезные. Я испугался обилия материала и сведений, в котором мне предстояло разобраться.

Черт подери, подумал я, в конце концов, я не историк «Современника», я его участник, и если взяться за перо, то затем лишь, чтобы еще раз прожить свою молодость и разобраться в себе и в людях, а не в течении театрального процесса. Но оказывается, все слишком сплелось в один узел. И поэтому все-таки пришлось копаться в протоколах заседаний, читать статьи на пожелтелой от времени газетной бумаге, разбирать старые фотографии…

Какой ефремовский спектакль положил начало «Современнику»? Принято считать, что «Вечно живые», которыми открылась студия молодых актеров, о чем и извещала сине-белая афиша, приглашающая зрителей в филиал МХАТа. Формально так. Но трамплином послужила именно пьеса «В добрый час!», и начало «Современнику» и его эстетике было положено в ЦДТ, где в одном спектакле, в единой точке скрестились три линии: Эфрос — Розов — Ефремов.

Ефремов сыграл в этой пьесе у Эфроса и почти одновременно ставил ее на дипломном курсе, где учились Г. Волчек и И. Кваша, двое из основателей будущего театра. Тогда-то в недрах Школы-студии из их первых успехов, разговоров, дружбы, вечеринок, наконец, родилась идея своего «дела». Затем начались знаменитые ночные репетиции «Вечно живых» с привлечением самых разных артистов московских театров: актеры МХАТа М. Зимин, Л. Губанов, Л. Харитонов; Л. Толмачева — тогда артистка Театра имени Моссовета; ЦДТ представлен Г. Печниковым, А. Елисеевой; ЦТСА — Н. Пастуховым; здесь же студенты — О. Табаков, В. Сергачев и другие. Репетиции шли в той же Школе-студии, шли, как я уже сказал, по ночам, так как это было единственное общее свободное время — днем все служили в театрах. К премьере, еще не в филиале МХАТа, а в большом зале Школы-студии, актеры были на пределе. Их шутя называли «еле живыми».

Помню первый спектакль. Занавес открылся в полночь, но зал был полон. Кого там только не было: режиссеры, актеры, писатели, критики. И понятно. «За последние пятнадцать лет в Москве не возникло ни одного молодого студийного организма. Это преступно нерасчетливо», — писал Алексей Арбузов. Многие с ним соглашались. И вот наконец…

Премьера «Вечно живых» описана неоднократно. Ждали новое, а увидели «старое». Спектакль отличала приверженность мхатовской школе Станиславского и Немировича-Данченко, но такой, какой понимали ее Ефремов и его актеры. Чем же тогда волновал спектакль? В понимании этого сходятся все серьезные критики, писавшие о нем, впоследствии не один раз возобновлявшемся за двадцать с лишним лет существования «Современника».

В «Вечно живых» студийцы нащупывали пульс и угадывали философию времени, переданную в точных бытовых интонациях. Поэтому я предлагаю здесь и далее употреблять по отношению к «Современнику» понятие «неореализм», которое следует помножить на другое, на «десталинизацию»», — тогда мы можем получить некую формулу его успеха и заодно понять причины грядущего распада.

Почему «нео», не проще ли «реализм»? Почему «десталинизация», когда есть понятие «гражданственность»? Нет, не выйдет. Перемножь эти понятия — и получишь МХАТ с его «Залпом «Авроры» и «Зеленой улицей». И хотя ни в одной рецензии про «Современник» тех либеральных лет вы не встретите этих терминов, все критики, писавшие о театре — И. Соловьева, В. Кардин и другие, — я в этом убежден, именно это подразумевали.

Про Сталина, впрочем, в 1963 году еще можно было впрямую:

«Театр «Современник» родился в год XX съезда партии, и обычно его актеры, чурающиеся высокопарности, называют себя детьми 56-го…

Борьба с последствиями культа личности — это отрицание, искоренение всего дурного, мрачного, уродливого, привнесенного Сталиным в нашу жизнь, в наше общество, в наше искусство. Это утверждение ленинского начала.

«Современник» решительней, страстней других театральных коллективов говорил «нет» отвергнутому времени. Он вкладывал в свое «нет» весь талант, пламень молодых сердец, любовь к живому на сцене, ненависть к мертвечине. Его рождение, его свершения и надежды связаны с 56-м годом. Ветер этого славного года раздувал занавес первых премьер молодого театра», — писал В. Кардин в большой статье в 1963 году.

Я привел эту цитату, чтобы не приводить еще десятка других, где излагается позиция, которая и была яростно отстаиваемой позицией молодого «Современника».

Итак, «десталинизация», «неореализм»… Но как это сформулировать в программе театра?

На одном из бесчисленных заседаний совета театра и его труппы Ефремовым была предложена дискуссия об эстетической программе. После того как в течение нескольких суток ломались копья и дискутанты охрипли настолько, что вечерний спектакль был под угрозой срыва, дискуссия зашла в тупик, который следовало бы назвать «тупик имени метода Станиславского». И как ни жаждал Олег Николаевич своей программы, сформулированной и непременно записанной, я при поддержке многих товарищей доказал, что таковую писать бессмысленно.

Вопрос был в том, как сегодня понимать учение Станиславского о сверхзадаче, о темпе, о ритме, о живом восприятии, о взаимодействии и т. д.

«Современник» возник в полемике с практикой современного нам МХАТа, но ничего принципиально нового записать в программу мы не могли. Да это было и не нужно. Наше «новое» состояло в восприятии ритма жизни, проблем, которые она перед нами ставила, в том, что мы, по счастью, были живыми людьми, и это определило манеру игры и иное по сравнению с МХАТом качество сценической правды, которое я условно и называю «неореализм», не претендуя на искусствоведческие аналогии, скажем, с неореализмом итальянского кино. А обвиняли нас в «шептальном реализме», в том, что мы «играем под себя», что «нет крупности» — ну и тому подобное.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Фрагменты"

Книги похожие на "Фрагменты" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Козаков - Фрагменты"

Отзывы читателей о книге "Фрагменты", комментарии и мнения людей о произведении.