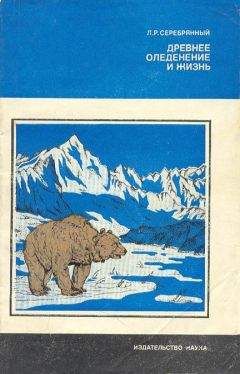

Леонид Серебрянный - Древнее оледенение и жизнь

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Древнее оледенение и жизнь"

Описание и краткое содержание "Древнее оледенение и жизнь" читать бесплатно онлайн.

В центре внимания предлагаемой книги — новейшая история эволюции биосферы, охватывающая четвертичный период. Систематизация существующих представлений о природе этого периода, и в частности о покровных оледенениях, позволяет по-новому взглянуть на процессы развития органического мира. На примере наиболее изученного последнего оледенения Земли дана картина изменения природных зон в пространстве и времени.

Палеоботанические данные свидетельствуют, что в это время северные и западные районы Среднерусской возвышенности были заняты лесами с большой примесью широколиственных пород: на севере липы, на западе дуба. Вся южная половина возвышенности была занята степями, и северная граница степной зоны доходила до верховьев Оки.

Что же лежит в основе миграции растительных зон в эпоху климатического оптимума голоцена? Ведущую роль здесь, по-видимому, играл температурный фактор. Повышение температуры в разных условиях произвело неоднозначный эффект: в гумидных районах оно не сопровождалось критическим изменением относительной влажности, а в аридных привело к резкому увеличению дефицита увлажнения. Реакция растительности на эти изменения и определила отмеченное выше перемещение зон в северном направлении. Стимулом для движения степей к северу могло быть даже небольшое повышение температуры.

Суббореальный период (5 — 3 тыс. лет назад) ознаменовался новыми тенденциями в развитии растительности, что диктовалось планетарными климатическими изменениями. Признаки наступания леса на степь приобрели отчетливое выражение со второй половины суббореального периода. Граница лесной зоны в бассейне Верхней Оки тогда смещалась к югу примерно на 70 км, соответственно в том же направлении мигрировала и зона лесостепи, причем даже в южных районах Среднерусской возвышенности по речным долинам распространялись значительные массивы ольшаников и широколиственных лесов. Таким образом, палеоботанические данные однозначно указывают на нарастание увлажненности во второй половине суббореального периода. Мнение о сухом и теплом климате этого интервала, разделявшееся некоторыми исследователями, не подтверждается.

В субатлантический период в обстановке еще более влажного и прохладного климата продолжалось продвижение лесной растительности к югу. Широкое распространение ели в лесных районах центра Русской равнины затронуло северную и северо-западную окраины Среднерусской возвышенности. На ее крайнем западе по долинам росли сосновые боры, а на севере — липовые и дубово-липовые леса. В центральных и южных районах встречались дубравы, сочетавшиеся с разнотравно-злаковыми и злаково-разнотравными сообществами, создавая характерную мозаичность лесостепной растительности. Типичные степи были оттеснены на юго-восток возвышенности.

В субатлантическое время большое влияние на развитие растительности оказала деятельность человека. Можно выделить несколько этапов рубки лесов в связи с развитием подсечно-огневого земледелия, особенно в начале и конце I тысячелетия н. э. Однако наиболее значительные преобразования ландшафта произошли за последние 200— 300 лет, в эпоху сплошной распашки земель.

Выявленные по палеоботаническим и радиоуглеродным данным смены растительности на территории Среднерусской возвышенности в голоцене вполне согласуются и с материалами зарубежных исследователей. Например, существование степного периода в середине голоцена и последующее наступание леса на степь установлено на территории Венгрии, Чехословакии, США. В этих исследованиях можно усмотреть модель растительных смен во время межледниковий плейстоцена. Тем самым данные о расширении лесной зоны к северу и югу за пределы занимаемого ею ныне ареала во время климатических оптимумов межледниковий вызывают сомнение.

Проблема ледниковых убежищ флоры и фауны детально изучалась во многих горных странах, в частности на Большом Кавказе, где размеры последнего плейстоценового оледенения были довольно велики. Морфологические следы его четко выражены в характере продольных и поперечных профилей крупных долин, в выположенности верхнего яруса гор, в системе краевых ледниковых образований. Помимо облекающего покрова льда и фирна на высотах более 2300 — 2400 м многие кавказские долины были заняты ледниками, и оледенение местами приобретало сетчатый характер.

Во время максимального развития оледенения лесной пояс на Кавказе был вытеснен в предгорные и равнинные районы. Перигляциальные растительные сообщества могли тогда спускаться до подножий гор, а лесная растительность соответственно мигрировала на подгорные равнины. Изучение местонахождений реликтовых и эндемичных видов растений указывает на существование убежищ в окрестностях Эльбруса, аридных котловинах Балкарии, Лескенских лесах, на Бечасынском плато и в некоторых других районах. Некоторым из этих убежищ приписывается очень молодой, голоценовый возраст, другим — более древний, ледниковый и даже плиоценовый (Лескенские леса).

С помощью спорово-пыльцевого анализа, проведенного географом Е. С. Малясовой для озерно-болотных отложений урочища Криют в Юрской продольной депрессии, удалось доказать, что здесь на высотах 2100 — 2200 м в раннем голоцене произрастали субальпийские редколесья с большой примесью бука, граба, дуба, хотя основной фон составляли береза и ольха. Судя по составу спорово-пыльцевых спектров, поблизости, но, конечно, на меньших высотах располагался пояс буковых лесов с примесью других широколиственных пород.

В конце раннего голоцена, на рубеже бореального и атлантического периода (около 8 тыс. лет назад), Безенгийский ледник спускался примерно на 12 км ниже, чем в настоящее время. Между тем буковые леса ныне вообще не заходят в Безенгийскую долину. Приведенные факты свидетельствуют, что в самом конце ледниковой эпохи в данном районе существовало убежище лесной флоры. По-видимому, на фоне происходившего тогда улучшения климата лесная растительность расселялась вверх по долинам вслед за отступавшими ледниками.

Во время климатического оптимума голоцена (атлантический период) растительные пояса быстро перемещались вверх, и в итоге на северном макросклоне Центрального Кавказа буковые леса с участием граба и дуба поднялись до 2150 — 2200 м над уровнем моря. Верхняя граница субальпийского березового редколесья находилась на уровне 2350 — 2400 м. Далее над поясом редколесий расстилались высокогорные луга. Амплитуда вертикальных миграций отдельных растительных поясов в атлантический период оценивается нами примерно в 300 м.

С середины суббореального периода (около 4 тыс. лет назад) на фоне понижения температуры проявилась нисходящая миграция растительных поясов, усугубившаяся благодаря возросшей увлажненности в субатлантический период. Преобразованию высокогорных ландшафтов способствовало их хозяйственное освоение. Этот процесс, вероятно, начался в конце I тысячелетия н. э. и усилился за последние 150 — 200 лет. Масштабы антропогенных процессов и их направленность, конечно, отличались в разных районах высокогорного Кавказа, однако там, где проводился неумеренный выпас скота, естественный растительный покров претерпел существенные изменения.

РАЗВИТИЕ ФАУНЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЧЕТВЕРТИЧНОМ ПЕРИОДЕ

Одним из важных критериев для проведения нижней границы четвертичного периода служит появление в Европе таких современных форм млекопитающих, как однопалые лошади (род Equus), примитивные быки (род Bos и родственные ему роды Bison и Leptobos), настоящие слоны (род Elephas), верблюды (род Camelus) и др. Однако проследить влияние оледенений на состав фауны той эпохи не всегда удается в полной мере.

В целом в доледниковое время общее число видов наземных холодовыносливых млекопитающих было сравнительно невелико, и только широкое распространение перигляциальных биотопов в плейстоцене способствовало выработке соответствующих адаптации у животных. Тем не менее пополнение фауны млекопитающих за счет холодовыносливых видов в течение плейстоцена отличалось медленными темпами, и многие исследователи приводят свидетельства явного преобладания холодовыносливой фауны только в вюрме. Это, как видно, было итогом длительного эволюционного процесса.

Большинство арктических и бореальных видов млекопитающих появилось задолго до вюрма. Шведский ученый Б. Куртен отмечает, что еще в гюнце на территории Европы обитали северный олень, овцебык и копытный лемминг, в минделе — слон-трогонтерий и рысь, в риссе — мамонт, волосатый носорог, лось и песец, а в вюрме — только белый медведь. По представлениям В. И. Громовой, появление северного оленя и овцебыка относится к минделю, а волосатого носорога — к миндель-риссу. Эти отличия, во многом обусловленные расхождениями в оценках геологического возраста вмещающих отложений, не меняют общего заключения о том, что позднеплейстоценовую териофауну надо рассматривать прежде всего как закономерный итог всей предыдущей эволюции. По расчету Б. Куртена, из 119 видов современных млекопитающих Европы, для которых известны ископаемые остатки, в позднем плейстоцене появилось всего 28 видов.

Пути развития териофауны в плейстоцене отличались большой сложностью, причем нередко новые виды появлялись в результате местного развития или проникали из сопредельных районов, а старые исчезали вследствие вымирания или перехода, в другие виды. Соотношения между появлением новых видов и вымиранием старых для разных временных интервалов были различны, хотя в целом как будто проявлялась тенденция к нарастанию динамичности этих процессов к концу плейстоцена. Правда, надо заметить, что в том же направлении увеличиваются объем и надежность исходной информации.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Древнее оледенение и жизнь"

Книги похожие на "Древнее оледенение и жизнь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Леонид Серебрянный - Древнее оледенение и жизнь"

Отзывы читателей о книге "Древнее оледенение и жизнь", комментарии и мнения людей о произведении.