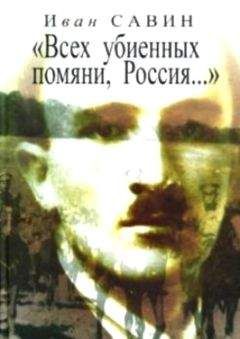

Иван Савин - «Всех убиенных помяни, Россия…»

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "«Всех убиенных помяни, Россия…»"

Описание и краткое содержание "«Всех убиенных помяни, Россия…»" читать бесплатно онлайн.

Имя Ивана Савина (1899–1927) пользовалось огромной популярностью среди русских эмигрантов, покинувших Россию после революции и Гражданской войны. С потрясающей силой этот поэт и журналист, испытавший все ужасы братоубийственной бойни и умерший совсем молодым в Хельсинки, сумел передать трагедию своего поколения. Его очень ценили Бунин и Куприн, его стихи тысячи людей переписывали от руки.

В книге «Всех убиенных помяни, Россия…» впервые собраны все произведения поэта и большинство из них также публикуется впервые. Материалы для книги были собраны во многих библиотеках и архивах России и Финляндии.

Книга Ивана Савина будет интересна всем, кому дорога наша история и настоящая, пронзительная поэзия.

В конце минувшего года в Гельсингфорс прибыл еще один свидетель соловецкого кошмара. Он был очевидцем увоза «политических и партийных». Ниже я привожу как общую картину этого, довольно неожиданного для всех соловецких заключенных, шага ГПУ, так и некоторые подробности жизни «политических и партийных» на Соловках, любезно переданные мне новым беглецом.

От расположенной на южном берегу Соловецкого острова монастырской гавани и массивного старинного кремля ведет ряд дорог. Одна из них, грунтовая, проведенная левее путей на остров Большой Муксульма, Пертозеро и на Анзорский остров, тянется мимо знаменитой «Секирки» с расположенным на ней «Штрафным изолятором» к Савватьевскому скиту. Скит этот находился в юго-западном углу Соловецкого острова, верстах в двенадцати от Кремля.

Савватьевский скит был с самого начала приспособлен для так называемых «политических и партийных». Он носит наименование «2-го отделения Соловецкого лагеря особого назначения» (всего на Соловках шесть отделений и «Женский штрафной изолятор» на Большом Заяцком острове). Как и другие отделения, «2-е отделение» имеет особого «начальника отделения», штат надзирателей (из так называемой «команды надзора»), канцелярию и охраняется ротой «Соловецкого полка особого назначения войск ГПУ», командуемого теперь чекистом Петровым.

Савватьевский скит, некогда богатый филиал монастыря, состоит из ряда каменных зданий, небольшой церкви и часовен. Церковь и часовни давно уже разграблены и закрыты. Весь скит окружен высоким забором; еще одно проволочное заграждение окружает двухэтажный каменный дом с большим числом комнат — бывших келий. В этом бывшем монашеском общежитии и проживало до последнего времени большинство «политических и партийных» — двести с чем-то человек. Остальные (человек сто пятьдесят) были разбросаны по другим, менее значительным скитам острова.

Благодаря давлению иностранцев, а также собственной решительности и бесстрашию, «политические и партийные» до последнего дня пребывания на Соловках пользовались своими привилегиями, добытыми зачастую в результате голодовок и кровавых столкновений с администрацией. Условия их жизни и сравнить нельзя с положением «каэров» или «шпаны» (уголовных).

Соловецкие чекисты совершенно не вмешивались во внутреннюю жизнь «политических». В их среду Ногтев не вселял так называемых «стукачей» (на распространенном в Соловках жаргоне «стукач» — доноситель, шпион, провокатор; «стучать» — доносить, шпионить). «Политические» никогда не работали, получали улучшенный паек (порой даже «индивидуальный», то есть полагающийся высшим представителям лагерной администрации). Им разрешалось писать и получать неограниченное число писем, в то время как «каэры» могут получать не более трех писем в месяц, остальные уничтожаются находящейся в кремле «цензурой» и ее председателем Кромулем. У «политических» не отбирали денег и вещей, в том числе и кожаных, на которые в лагерях почему-то устраиваются целые облавы.

«Политические» занимались самообразованием, у них происходили регулярные занятия (в Савватьевском скиту существовало даже нечто вроде социалистического университета с расписанием часов и штатом преподавателей). К услугам «политических» были свои доктора, им разрешалось выписывать из центра лекарства, книги, газеты. Неразрешаемые в остальном лагере браки между заключенными в Савватьевском скиту заключались довольно часто, причем регистрировались они в старостате «политических».

Конечно, добиться всех этих прав и привилегий было очень нелегко. Много «политических» погибло и от голодовок, и от советской пули. Социалист-революционер Крюков, не вынеся соловецких ужасов и распоряжения ГПУ отправить его в один из сибирских «централов», сошел с ума (в 1924 году). Долгое время особенно рьяно преследовались анархисты, в том числе и небезынтересный Школьников. Анархист Чарин еще в бытность свою в Архангельском «концлагере» бежал оттуда, был пойман и помещен на Соловках в одиночную камеру.

Заслуженным уважением пользовались у «политических» их старосты, выносившие на своих плечах все тяготы по защите своих требований. В первой половине 1925 года старостой Савватьевского скита был социал-демократ Богданов, в последнее время известный эсер Самохвалов, член ЦК партии социал-революционеров.

В конце июля 1925 года по острову разнеслась неожиданная весть о том, что «политических и партийных» куда-то увозят. Никто не знает куда. Многие были убеждены, что «политических» на материке расстреливают.

Накануне на Соловки прибыла, тоже неожиданно, из Москвы особая комиссия в составе коменданта центрального ГПУ Дукиса, следователя того же ГПУ Агуреевой (бывшая видная эсерка, теперь ведущая дела своих прежних единомышленников) и несколько представителей высшего «комсостава». Комиссию сопровождал специальный отряд войск ЧОНа. Как потом оказалось, комиссия эта явилась в лагерь для наблюдения за перевозкой «политических» с Соловецких островов. Комендант ГПУ Дукис привез специальное распоряжение по сему поводу, подписанное «Особым совещанием при ГПУ».

Постановление о высылке «политических и партийных» в Устьсысольск, Нарым, Пермь, Иркутск и прочие уральские и сибирские «централы» было подписано все той же Езерской, боевой дамой-прокурором, знаменитой тем, что под ее редакцией вышло пресловутое «Секретное положение о Соловецких лагерях особого назначения» с его достойным увековечения первым параграфом: «Соловецкие лагеря особого назначения организованы для особо вредных государственных преступников, а также лиц, когда-либо могущих быть (?!) государственными преступниками…» (подлинные слова «секретного положения»).

Увоз с острова «политических» был обставлен тайной, ставшей, впрочем, скоро секретом Полишинеля. С раннего утра потянулись к пристани, мимо здания «Управления Северного лагеря особого назначения», с вещами в руках. Конные отряды «Соловецкого полка», во главе с самим Петровым, отгоняли в сторону всех попадавшихся по дороге «каэров» и уголовных. Цепи шедших к пристани попарно «политических» охранялись усиленными патрулями «команды надзора» и роты чекистов.

До вечера пристань была усыпана людьми, ожидавшими из Кеми парохода. Когда он, наконец, прибыл («Глеб Бокий»), сперва отправили Савватьевскую группу «политических» (2-е отделение), затем Муксульмскую (3-е отделение). В Кеми «политических» ожидал специальный состав арестантских вагонов, который и увез их в «централы».

(Руль. Берлин, 1926. 10марта. № 1602)Очерки о Валааме

Как и пушкинский Тамбов, Сердоболь на карте генеральной помечен не всегда.[41] Затерявшийся в сопках и скалах, маленький гранитный городок. Далеко-далеко видна высокая игла его средневековой церкви. Когда-то здесь, у залива бурной Ладоги, был центр православия. Отсюда уходили в тайгу, к полудиким племенам, в дальние скиты иноки только что возникшего Валаамского монастыря. Уносили из бревенчатых храмов свои бесчисленные огоньки жаркой веры и подвига.

Тысячелетие пронеслось над обителью святых Сертя и Германа, над ее опорным пунктом — Сердоболем. Время заметно изменило его лик. Столица православной Финляндии (в Сердоболе — православное церковное управление и епископ Герман), как пролежавший на печи тридцать три года Илья-Муромец, буйно разрастается вдаль и вширь.

У пристани — целый ряд вновь строящихся улиц. Пестрят новенькие вывески банков, магазинов, кавил (кофеен). Конечно, имеются и «отели». Как и всякий уважающий себя город, Сердоболь прежде всего обзавелся казино над широкой гладью темно-синей Ладоги. Золотые буквы на фронтоне. Веранда в пыльных цветах. Упитанный портье. Фрекен в кружевных наколках. Отель как отель. Главная его достопримечательность, пожалуй, — цены: вдвое выше гельсингфорсских. Правда, плавающих и путешествующих по Ладоге пока немного еще. Каждый плавающий неизменно попадает, голодом мучимый, в «отели», где он и отвечает за сотни других, отсутствующих пока, путешествующих…

По грудам щебня, извести и стружек, по коридорам из небытия возникающих улиц проходим к берегу. Изумительно синяя вода озера будто сапфирами усыпана, так горит на солнце его бескрайняя грудь. Голубой «Сергий» — валаамский пароход — еле колышется у ступенчатой пристани. Звонко поет медный колокол у руля. Капитан — веселый монах с мятым клобуком на курчавой голове — протяжным, новгородским говорком бросает команде:

— Отпускай канат. Снимай сходни.

Груда чемоданов, корзин и картонок вырастает под колоколом с надписью выпуклой вязью: «Труды валаамских иноков». Ловко снует в толпе пассажиров и провожающих матросская команда голубого корабля — два послушника в серых рясах. Долгий баритонный гудок — и «Сергий» отчаливает, кормой описывает широкий круг и, рассекая волны острым носом, весело бежит мимо зеленых островов.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "«Всех убиенных помяни, Россия…»"

Книги похожие на "«Всех убиенных помяни, Россия…»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Иван Савин - «Всех убиенных помяни, Россия…»"

Отзывы читателей о книге "«Всех убиенных помяни, Россия…»", комментарии и мнения людей о произведении.