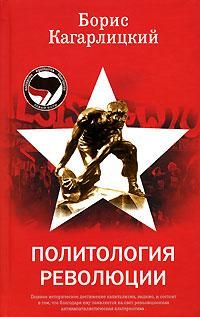

Борис Кагарлицкий - Политология революции

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Политология революции"

Описание и краткое содержание "Политология революции" читать бесплатно онлайн.

В 1990-е годы, когда история многим казалась закончившейся, понятие «революция» почти полностью вышло из употребления интеллектуалов и политиков, используясь разве что применительно к событиям прошлого. Радикальное преобразование общества представлялось чем-то невероятным и невообразимым.

Между тем, жизнь отнюдь не стояла на месте, а общество менялось. И с точки зрения миллионов людей менялось далеко не к лучшему. Главное историческое достижение капитализма, видимо, и состоит в том, что благодаря ему появляется на свет революционная антикапиталистическая альтернатива.

Обо всем этом можно прочесть в книге известного политолога и общественного деятеля левого толка Бориса Кагарлицкого.

Глава III. Можно ли обойтись без Маркса?

Не будет большим преувеличением сказать, что идеологическая жизнь большей части XX века прошла под знаком марксизма. Но после событий 1989–1991 годов марксистский социализм, еще недавно казавшийся столь реальной силой, вновь превратился в призрак. Если в 1970-е годы на Западе неомарксистская культура не только бурно развивалась, но и претендовала на идейную гегемонию в обществе, даже доминировала в среде интеллигенции, то к середине 1990-х она оказалась в глубочайшем кризисе.

Кризис марксизма начался еще до крушения советской системы. События 1989–1991 годов лишь закрепили и усилили тенденцию, наметившуюся гораздо раньше. Уже к концу 1970-х годов живые дискуссии сменяются более или менее однообразным повторением одних и тех же позиций. Один за другим уходят из жизни выдающиеся мыслители, властители дум «взбунтовавшегося поколения» 60-х годов — Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр, Дьердь Лукач — и на их место не приходит никого, хоть сколько-нибудь способного заполнить образовавшийся вакуум.

Во второй половине 1980-х идейный кризис дополняется политическим. Интеллектуалы продолжают изучать вопросы теории на своих кафедрах, но это все меньше связано с общественной борьбой за дверями университетов. А сами университеты перестают быть ареной политических страстей. Крушение коммунистических режимов Восточной Европы, за которым следует триумфальная реставрация капитализма, наносит еще один удар по духовному миру левых. Ренегатство становится массовым. Вчерашние радикалы превращаются в карьеристов. История кажется, если и не оконченной, то остановившей свой бег.[99]

И все же, как отметил Жак Деррида в нашумевшей книге «Призраки Маркса», несмотря на постоянно повторяющиеся попытки окончательно похоронить автора «Коммунистического манифеста», несмотря на все усилия профессиональных заклинателей, «призрак коммунизма» не уходит. В 1848 году призрак коммунизма был страшен тем, что представлял не прошлое, а возможное будущее. На рубеже XX и XXI веков противники марксизма постоянно подчеркивают, что этот призрак принадлежит именно прошлому, и в то же время страшно боятся его возвращения в будущем, доказывая, что «нельзя допустить его реинкарнации».[100]

РевизионизмЭто постоянное присутствие призрака особенно нервировало модных интеллектуалов из числа бывших марксистов. Энтони Гидденс в своих работах конца 1990-х годов констатирует «окончательную дискредитацию марксизма»,[101] которая делает, по существу, ненужной любую дискуссию по этому поводу, но тот же Гидденс постоянно вынужден снова и снова возвращаться к марксистской традиции и объяснять преимущества предлагаемого им «радикального центризма» перед марксистскими взглядами на социализм.

В таком постоянном возвращении к вопросу о Марксе, сочетающемся со столь же неизменным напоминанием о том, что вопрос этот совершенно лишен актуальности, есть что-то фрейдистское. «Вытесненное» возвращается из подсознания.

Стремление похоронить Маркса тем более естественно, чем более воззрения Маркса живы. Никто не стремится «похоронить Гегеля» или опровергнуть Вольтера, ибо и так понятно, что гегельянство и вольтерьянство принадлежат прошлому. Идеи философов прошлого растворились в современных теориях. С Марксом этого не произошло. И не могло произойти, ибо общество, которое он анализировал, критиковал и мечтал изменить, по-прежнему живо. В этом смысле пророческими являются слова Сартра о том, что концом марксизма может быть лишь конец капитализма.

Более того, как отмечают многие западные авторы, благодаря глобализации идеи Маркса становятся только актуальнее. Разве не он писал об интернациональном характере капитализма и динамике его социального развития? Во многом, его тексты выглядят в начале XXI столетия более актуальными и востребованными, нежели в 60-е или 70-е годы XX века. Цитата из «Коммунистического манифеста» была даже использована в одном из ежегодных докладов Мирового Банка, а 150-летие этого произведения дало толчок к широкой дискуссии об актуальности марксизма, причем не только в левых изданиях. Подводя итоги этой дискуссии, американские историки Эрик Канепа и Виктор Уоллес пишут, что почти повсеместно отмечалась точность предсказаний, сделанных Марксом, предрекавшим глобализацию еще в середине XIX века. «Эти комментарии, точно так же как и новые издания „Манифеста“, доказали, что Маркс актуален именно тем, что проанализировал природу капиталистической экспансии, повторяющихся технологических переворотов и не менее регулярно повторяющихся кризисов. Разумеется, это не все, что мы можем узнать из „Манифеста“, но это наиболее важно с точки зрения сегодняшнего дня, и именно это сейчас получило признание — иногда восторженное, иногда вынужденное — за пределами среды, обычно интересующейся политикой».[102]

Возрождение интереса к марксизму было встречено одобрительно далеко не всеми, даже среди левых. Жесткие и категоричные выводы великого экономиста создают дискомфорт, они мешают проводить умеренную и гибкую политику. В конечном счете, они Оборачиваются моральным осуждением тех, кто идет на компромисс с капиталистическим порядком. Потому стремление ревизовать марксизм возникает практически одновременно с парламентскими рабочими партиями.

Для того чтобы стать умеренным, социализм должен был пройти через ревизионизм. Ведь если марксизм принадлежит прошлому, значит, его жесткие выводы утратили моральное значение для современности. От исторического социализма остаются лишь общие «ценности», которые каждый волен трактовать по-своему.

Совершенно очевидно, что капитализм меняется, а потому бесполезно воевать с ним с помощью цитат из книг, написанных в прошлом веке. Ни умеренность, ни компромисс сами по, себе не являются грехом. В конкретных политических условиях любая серьезная партия обречена на поиски компромиссов. Политика не может не учитывать соотношение сил. Но людям свойственно идеологизировать свою практику, превращать оправдание сегодняшних действий в идеологию будущего. А это значит, что неблагоприятная политическая конъюнктура превращается в идеальное состояние, вынужденное отступление — в мудрую стратегию, слабость — в доблесть. Там, где это произошло, поражение делается необратимым, тактическая слабость становится стратегическим бессилием, а целью движения вместо преобразования общества становится более успешное приспособление к нему.

Показательно, что термин «ревизионизм» восходит к лексике бухгалтерского учета. Речь идет не о переосмыслении или даже критике марксизма, а именно о механическом подсчете теоретической наличности, «активов» и «пассивов» учения, после чего некоторые сохранившиеся «ценности» можно использовать, а устаревшие идеологические продукты — списать в утиль. Подобная жесткость и «конкретность» подхода роднит ревизионистов с самыми отчаянными ортодоксами, Разница лишь в том, что последние цепляются за каждый идейный «предмет», доказывая, как некоторые пожилые хозяйки, что его обязательно нужно сохранить в доме «на всякий случай». А идеолог-ревизионист старается расчистить помещение и побыстрее выкинуть «лишнее».

Аналитический метод ревизионизма точнее всего можно было бы назвать описательным. Сопоставляя описание тех или иных социальных явлений в классическом марксизме с современной реальностью, они совершенно справедливо констатируют разницу. На этом исследование и заканчивается, ибо данное различие само, по себе уже рассматривается как основание для отказа от выводов Маркса. Анализа в точном смысле слова здесь нет, он считается просто излишним. Беда в том, что реальность продолжает меняться. События и процессы, описанные ревизионистами, тоже уходят в прошлое, ставя под сомнения их выводы.

Исторически ревизионизм был важным этапом в развитии социалистической мысли. Ревизионистские заявления Эдуарда Бернштейна в начале XX века поставили под вопрос эпигонскую ортодоксию Карла Каутского и других учеников Энгельса.[103] Тем самым Бернштейн спровоцировал острую теоретическую дискуссию, конечным итогом которой были идеи Ленина, Розы Люксембург, Троцкого, Грамши, Лукача. Все они вряд ли сформулировали бы свои взгляды, если бы ревизионистский вызов Бернштейна не подтолкнул революционное крыло социал-демократии к тому, чтобы выдвинуть собственную альтернативу — как ревизионизму Бернштейна, так и каутскианской ортодоксии. Периодически повторяющиеся дебаты об актуальности марксизма и очередные ревизии знаменуют начало очередного поворотного момента в истории социалистического движения и мысли. Они, бесспорно, свидетельствуют о кризисе марксизма или его господствующих интерпретаций (включая и ревизионистские).

Когда в середине 1980-х официальная советская наука отказалась от прежних ортодоксальных подходов, не было недостатка в авторах, попытавшихся суммировать и теоретически обосновать общие выводы ревизионизма. Так, Владислав Иноземцев пишет, что на Западе в течение XX века «кардинальным образом переродились внутренние основы общественного строя, причем иногда даже в большей степени, чем там, где пронеслись вихри революций и гражданских войн». По его словам «после Великой депрессии и Второй мировой войны западные общества претерпели изменения, которые, будучи относительно малозаметными поверхностному наблюдателю, к середине 60-х годов вывели эти социумы за пределы капиталистического строя». Речь идет о переходном обществе, причем все дальнейшие изменения будут происходить «эволюционным образом».[104] В ходе этой эволюции все цели прежнего марксистского социализма достигаются, но без потрясений, классовой борьбы, экспроприации и других неприятностей, хотя, конечно, не без социальных и политических конфликтов, возможность которых не отрицает даже самый умеренный автор.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Политология революции"

Книги похожие на "Политология революции" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Кагарлицкий - Политология революции"

Отзывы читателей о книге "Политология революции", комментарии и мнения людей о произведении.