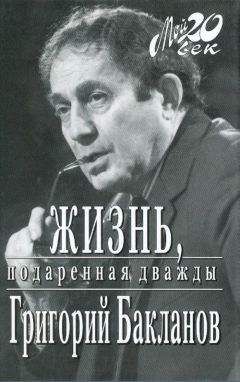

Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь, подаренная дважды"

Описание и краткое содержание "Жизнь, подаренная дважды" читать бесплатно онлайн.

Григорий Бакланов известен прежде всего своей «военной прозой». Офицер — фронтовик, он создал произведения, занявшие видное место в русской литературе второй половины нашего столетия. Начало его писательского пути пришлось на послевоенную пору жесточайшего идеологического террора — борьбы с Зощенко и Ахматовой, с «безродными космополитами». Первые повести Бакланова — «Пядь земли», «Мертвые сраму не имут», роман «Июль 41 года» вызвали яростные нападки. Но писатель выдержал хулу, оставшись верен своим погибшим товарищам, «навеки девятнадцатилетним» (так называлась его следующая повесть). В книге воспоминаний Г. Бакланов не столько пишет о своей жизни, сколько осмысляет события XX столетия, свидетелем и участником которых ему довелось быть, а также рассказывает о видных деятелях культуры — А. Твардовском, К. Паустовском, Ю. Трифонове, В. Лакшине, Ю. Любимове, М. Хуциеве.

С перепугу мне дважды вернули деньги за билеты, пришлось обратно отсылать. Но я хотя бы мог написать в газете, ославить. А другому оставалось утереться и, отдышавшись от обиды, принять валидол. И сколько тех обид, и больших и малых, накопилось за жизнь, сколько по стране никому не нужных, и людьми, и богом забытых калек, это не счесть, счет им потерян. «Брала русская бригада / Галицийские поля, / И достались мне в награду / Два дубовых костыля…» Так было в России и раньше, так есть, но того, что в сталинскую пору выпало, этого еще не знали. И когда сегодня самые оголтелые несут на палках над собой его усатые портреты и орут, как не вспомнить: «Люди холопского звания / Сущие псы иногда, / Чем тяжелей наказание, / Тем им милей господа…» Впрочем, не исключаю, что в большинстве своем это те, кто на войне был далеко от передовой, там, где не война, а мать родна. Либо в обязанность их входило писать политдонесения. А еще ведь и заградотряды были, в спину своим стрелять, в них тоже служило немало.

Однажды получил я письмо от пожилой женщины: младший брат ее, студент третьего курса института, добровольцем ушел на фронт, танкист, провоевал всю войну, был ранен, награжден двумя боевыми орденами. Под Берлином в бою, будучи уже старшим лейтенантом, пропал без вести. И вот, сколько ни писала она в совет ветеранов института, откуда он уходил на войну, сколько ни обращалась к ним, не хотят, чтобы его имя было на мемориальной доске: а может, он к немцам перебежал, откуда мы знаем? Написал я им официальное письмо. И на бланке получил официальный ответ: все то же, нам, мол, неизвестно, где, как, при каких обстоятельствах имярек пропал без вести и «где находится в настоящий момент». Вот она, в плоть и в кровь въевшаяся сталинская наука: каждый каждого должен подозревать, нет таких, чтоб не находились под подозрением. Рано утром, может, даже с постели подняв, позвонил я председателю этого совета ветеранов домой: «Вам не стыдно?» Те же заученные слова в ответ. «Вы кем были на фронте?» — спросил я. «Начальник боепитания». — «Ах ты, вошь тыловая!» — «Я подвергался опасности!» — взвизгнул он. Эта его фраза особенно меня умилила. И уж тут я отвел душу, как бывало на фронте. Положил трубку, а рука дрожит.

К тому времени, когда я приехал в журнал, он уже звонил секретарю редакции Марине Валерьевне: могло это быть, что ваш редактор звонил мне сегодня? Что и как они там решали на своем совете ветеранов (на бланке и «совет», и «председатель» — все с большой буквы), не знаю. Но вскоре я был официально уведомлен: имя старшего лейтенанта занесено на мемориальную доску, однако они все же «вынуждены приписать: пропал без вести».

Был вечер в Останкинской телестудии. Пользуясь случаем, обратился я к телезрителям: у кого сохранились письма с фронта, пришлите, мы напечатаем. Присылали. Но как мало. А ведь это, быть может, последнее, что оставалось от человека, последнее слово его, завет остававшимся жить. Да сам почерк родной, его рукой писано. Это должно храниться, переходить от детей к внукам, к правнукам. Должно. Да мало сохранилось.

Но когда по частям утрачивается то, чему нет цены, может ли народ сохранить полное нравственное осознание своей сущности? А ведь именно литература, по словам Толстого, «литература народа есть полное всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться как народная любовь к добру, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития».

Вот он пишет в романе «Война и мир»: «Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга, и со страхом, чтоб ее не остановили по приказанию графа Ростопчина, делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию».

Я читал записки такой барыни, может быть, даже той самой, не поименованной. Они уцелели, их сохранили, издали, хотя ничего вроде бы осмысленного они собой не представляют: дорожные неудобства, разные мелкие беды, меньше всего в них размышлений о войне, о Бонапарте. Но в них воздух того времени, та подлинность, без которой литературы нет, и без них, без всего этого богатства, может быть, что-то и потерял бы великий, не знающий себе равных роман.

А заветной моей мечтой было устроить в Подмосковье хоть небольшой госпиталь для инвалидов войны, для одиноких: последнее их прибежище. Можно было это сделать, наш журнал был в то время прибыльным. Четырнадцать миллионов — немалые деньги по тем временам, для начала вполне годилось. И хотя нам они не принадлежали, оседали в издательстве «Правда», я поговорил с Кручиной, могущественный был человек, управляющий делами ЦК КПСС. Можно найти подходящий дом в Подмосковье, отремонтировать, достроить, если потребуется, объявить подписку на благое дело. Словом, был целый ряд соображений, далеко не беспочвенных. Кручина обещал поддержать, не только не отбирать эти деньги, но и добавить к ним. Добром вспоминаю его, Николая Ефимовича Кручину. Случалось, позвонил ему, не застал. Утром, в половине девятого, отзванивает мне домой: «Вот у меня записка на столе: вы звонили». Просьбами я не обременял его, но иногда для журнала что-то требовалось. И как-то раз у себя в кабинете он сказал мне: «Если б вы себе на штаны просили, не дал бы. А ко мне все с такими просьбами обращаются. Вот только что… Бывший министр. На пенсии. Его обслуживает «Волга». Звонит, просит, чтоб «Чайку» прикрепили: семья, мол, большая…»

Когда завершился путч ГКЧП, Кручина выбросился из окна. Сам ли он на это решился, вряд ли когда-нибудь станет известно. Он многое знал. Ему ведомо было тайное тайных: деньги партии.

Расскажу в завершение о трех посещениях, одно из них анекдотическое. Сегодня уже редко приходят в литературные журналы искать заступничества, многое изменилось в обществе, в том числе — и роль, и вес журналов. А тогда, что ни день, кто-нибудь идет со своей бедой. Как-то пришли врачи-онкологи, целая делегация. Всесильный в ту пору Блохин решил закрыть их лабораторию. И по бумагам, которые они принесли с собой, по рассказам их, да и по лицам этих людей вижу: помочь бы надо. Но как? И что я могу обещать? Позвонил я редактору «Комсомольской правды», он послал толкового корреспондента разобраться, что на самом деле происходит, и появилась в газете большая статья. Ну, и слава богу. Я уже забывать стал об этом за другими делами, вдруг приходят они же с огромным букетом роз. И до того повергли меня в смущение, что я даже имен их не записал. И вот что удивительно по нынешним временам: никакой «четвертой властью» пресса тогда не была. Но одна статья в газете решила дело.

Врачи пришли в наш журнал, скажем так, не случайно, читали его. А вот почему та женщина из Рыбинска приехала к нам, не знаю, хотя с такими, как у нее, бедами шли особенно часто. Сын — шофер, молодой парень. Левый рейс. Ехали они вдвоем с приятелем. Ночь. На шоссе будто бы с потушенными стоп-сигналами стояла военная машина. Врезались. Двоих солдат — насмерть. Их жалко, и у них матери. Но срок дали — пятнадцать лет. Через десять лет тюремной, лагерной жизни в наших условиях наступают необратимые изменения, кем же он выйдет оттуда через пятнадцать лет?

Это было долгое дело, советовался с адвокатами, писал в прокуратуру. Кончилось тем, что суд пересмотрел свое решение, пять лет парню скинули. И вот приезжает эта женщина снова, ждала у дверей редакции, меня в тот день не было. Через несколько дней приехала вновь. У меня сидел один из членов редколлегии, она хотела переждать его. Но я сказал, чтоб заходила. Вижу — мнется, явно хочет остаться с глазу на глаз. Я уже чувствую, в чем дело: «Говорите, у нас тут секретов нет». Потянулась к своей сумке на полу: «Я вот хотела… Может, кого надо поблагодарить… Чтоб еще раз пересмотрели…» Мать есть мать, она на что угодно решится, чтобы спасти сына. Заплакала. Достала его письмо. Из лагерей. Она с ним советовалась, и он запретил ей идти с деньгами, писал: «тебе по-человечески сделали». Это она уже в оправдание дала мне прочесть. И подумалось, может, парень не пропал еще.

Но эти три пришли в редакцию, как с базара, расторговавшись. Они уже везде побывали, где только можно. И, видимо, так получилось: шли по улице, скорей всего — в ГУМ, увидели нашу табличку: «Журнал «Знамя»». Решили и сюда зайти, попытать счастья: они приехали в Москву за сынов ходатайствовать. Бойкие, шумные, говорили в три голоса, но громче всех — немолодая, крашеная, во рту стальные зубы, один выпал, как пуля из гнезда. Сыновья их, все трое, сидели за групповое изнасилование, ждали суда. «Она сама их изнасиловала!» — «Всех троих сразу?» — «Ага! На пустыре. У нас там пустырь есть, как идти ночью…»

Я попросил их оставить заявление, меня уже научили, как поступать в таких случаях. И вот думаю: многие писатели забудутся. Но Гоголь… Гоголь в России бессмертен.

Не было бы счастья…

Когда меня назначили, у редакции и помещения своего не было. Ну, не так чтоб совсем не было, не на улице же мы сидели. Был дом двухэтажный в центре, окнами на Тверской бульвар. На втором этаже — большой кабинет главного редактора. Два кабинета поменьше — двух замов. Проходная комната с балконом — для ответственного секретаря. Дальше — хуже. В приемной, проще сказать — предбаннике, за одним столом — секретарь редакции Марина Сотникова; к концу рабочего дня на ее столе вырастали такие стопы больших редакционных конвертов, что ее самоё за ними видно не было. Здесь же грохотала на старинной пишущей машинке машинистка, тут же и учетчица писем, и курьер — все друг у друга на голове, а еще и посетитель сидит, ждет, поджав под стул ноги: все об него спотыкаются. И поскольку стул один, остальные посетители и авторы курят на лестничной площадке. Это — второй этаж. А на первом, в отделе прозы, — три стола, за ними зимой сидят в шубах, холод гуляет по ногам. И дверь открывать надо не рывком: напротив дверь туалета под лестницей. Когда распахивались одновременно обе двери, уходили после такой встречи, опустив глаза. Да и зашибить можно было невзначай.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь, подаренная дважды"

Книги похожие на "Жизнь, подаренная дважды" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Григорий Бакланов - Жизнь, подаренная дважды"

Отзывы читателей о книге "Жизнь, подаренная дважды", комментарии и мнения людей о произведении.