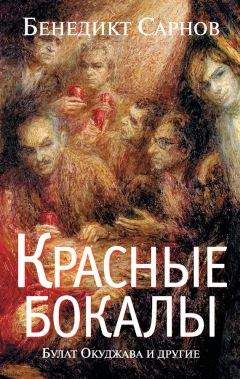

Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Феномен Солженицына"

Описание и краткое содержание "Феномен Солженицына" читать бесплатно онлайн.

Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна – это апологетика (если речь о творчестве «великого писателя земли русской» – коленопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб пророка и гения, не жизнеописание, а – житие). И – другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.

Книга Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына» – едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать – трансформации) писателя.

Но можно ли сохранить объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную – и совсем не простую – роль в твоей жизни?

Добро бы ещё, если бы это проявилось лишь годы спустя, в провальных его «узлах», которые вряд ли смогли одолеть даже самые пламенные его поклонники. Но то-то и горе, что этот изъян его художественного мышления с очевидностью выразился даже в лучших, самых значительных его художественных творениях, которыми мы зачитывались, которыми восхищались.

Я имею в виду открывшийся нам после «Ивана Денисовича» его большой роман «В круге первом», и явившуюся вслед за ним – и тоже покорившую нас тогда – его повесть «Раковый корпус».

* * *Когда Александр Исаевич пренебрежительно сказал мне о своём романе «В круге первом», который я тогда только что прочел: «Вы читали киндер-вариант», я, естественно, предположил, что «киндер» – это значит первоначальный, самый ранний, а потому и несовершенный вариант романа. Лишь годы спустя я узнал, что дело обстояло ровно наоборот. Самым ранним, первоначальным вариантом романа был как раз «взрослый», первый его вариант. А «киндер» – облегченный, переработанный с таким расчётом, чтобы его можно было, если и не опубликовать, так хоть открыто предлагать редакции.

...Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» – перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, сметь показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней – разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь – а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершил: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан –1955–1958

искажён – 1964

восстановлен – 1968

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 5)

Я многого ждал от этого нового, полного варианта «Круга». Но с особенным чувством предвкушал, как буду читать переделанные, «усовершенные» автором сталинские его главы.

Читая сравнительно недавно опубликованные дневники Л. К. Чуковской, я наткнулся в них на такую запись:

...11 июля 1968. Внезапно явился классик...

Переделывает главы о Сталине в «Круге». (Я их и так любила)

(Лидия Чуковская. Из дневника. Воспоминания. М. 2010. Стр. 297)

Прочитав это, я вспомнил постоянные тогдашние наши (мои с Лидией Корнеевной) разговоры.

В отличие от неё, мне эти солженицынские главы о Сталине показались слабыми, – я бы даже сказал, беспомощными.

То, что Лидия Корнеевна вовсе не считала, что их стоит переделывать (любила их и такими), меня не удивляло. Она тогда (как, впрочем, и потом тоже) была в восторге от всего, написанного Солженицыным, восхищалась – буквально! – каждой его строкой.

Я тоже был покорен его большим романом – вот этим самым «киндер-вариантом». Что же касается глав о Сталине, – как и некоторых других, тоже показавшихся мне слабыми и даже провальными, – то я их ему прощал , утешая себя тем, что даже Л. Н. Толстой, и тот в «Войне и мире» не справился с Наполеоном. А весть о том, что Александр Исаевич решил эти главы переработать (узнал я об этом скорее всего от той же Лидии Корнеевны), дала мне повод только лишний раз восхититься общим тогдашним нашим кумиром: «Вот молодец! Сам, значит, почувствовал, что со Сталиным у него вышло не совсем ладно!»

Я не сомневался, что, читая новый, полный, «усовершенный» вариант «Круга» (когда-нибудь же я его прочту!), мне уже не придется испытывать то чувство неловкости и даже стыда, какое я испытал, читая эти главы в «киндер-варианте».

Но вышло так, что когда полный вариант «Круга» стал мне – всем нам – наконец доступен, читать я его не стал. (О том, почему так случилось, расскажу позднее).

И вот сейчас он передо мной, этот «Круг-96», в самом полном, текстологически самом выверенном и авторизованном варианте. И я, наконец, читаю эти переработанные, переписанные, «усовершенные» автором сталинские главы:

...На оттоманке лежал человек, чьё изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толчёным кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зёрен пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолётов, заснято на киноплёнку, – как ничьё никогда за три миллиарда лет существования земной коры...

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов. По этому имени во множестве были переназваны города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли – и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными), уже редеющими (изображали густыми) волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшею кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с тёмными неровными зубами, частью уклонёнными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.

К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная, и отрыгалось тухло...

(Александр Солженицын. В круге первом. М. 2006. Стр. 86)

Опять все та же, уже хорошо знакомая нам «игра в поддавки». И в самом откровенном, обнаженном варианте.

Начинается она – а потом и продолжается – с утомительно однообразного подчеркивания карикатурно уродливой внешности вождя и злорадного любования его старческой немощью:

......о чем думал он, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого, свисающего носа?

(Там же. Стр. 115)

Вот они, вот они все здесь, на полках, без переплётов, в брошюрах двадцатых годов, – захлебнувшиеся, расстрелянные, отравленные, сожжённые, попавшие в автомобильные катастрофы и кончившие с собой! Отовсюду изъятые, преданные анафеме, апокрифические – здесь они выстроились все! Каждую ночь они предлагают ему свои страницы, трясут бородёнками, ломают руки, плюют в него, хрипят, кричат ему с полок: «Мы предупреждали!», «Нужно было иначе!»... Их победитель, в мундире генералиссимуса, с низко-покатым назад лбом питекантропа, неуверенно брёл мимо полок и пальцами скрюченными держался, хватался, перебирал по строю своих врагов...

...Заломили, почти отняться готовы были ноги. Тяжёлыми волнами било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась – и он совсем забыл, зачем подошёл к этим полкам? о чём он только что думал?

Он опустился на близкий стул, закрыл лицо руками.

Это была собачья старость...

(Там же. Стр. 126)

Другой краской, посредством которой Солженицын, как ему это, видимо, представляется, ещё больше приближается к решению поставленной им перед собой художественной задачи, становится неистребимый кавзказский (грузинский) акцент вождя.

Акцент – любой: украинский, грузинский, немецкий, – это, вообще-то, самый легкий способ индивидуализировать речь персонажа. И пользуются им с самыми разными целями. Чаще для того, чтобы придать персонажу комические черты, высмеять или даже разоблачить его. Но нередко – и с противоположной целью: чтобы сделать изображаемую фигуру привлекательной, не лишенной некоторого своеобразного обаяния.

Именно с этой целью легкий грузинский акцент эксплуатировал, изображая вождя, знаменитый сталинский «двойник» Михаил Геловани. И Сталин не возражал. Ему, вероятно, это даже нравилось. До тех пор, пока его не сыграл, обойдясь без всякого акцента, Алексей Денисович Дикий.

Рассказывали, что Сталин не только принял, одобрил и поощрил его смелое актерское решение, но даже удостоил аудиенции.

Был накрыт маленький столик, на котором утвердилась бутылка хорошего конька и скромная закуска. Как рассказывали, совсем скромная: лимон, ещё какие-то мелочи.

Чокнулись, выпили, закусили.

Сталин сказал:

– Как вам удалось так замечательно меня сыграть? Ведь мы с вами до сегодняшнего дня ни разу не встречались.

– А я играл не вас, – будто бы ответил Алексей Денисович.

– ???

– Я играл представление народа о вожде.

И Сталину такой ответ будто бы очень понравился.

История эта «пошла в народ», разумеется, со слов Дикого, и не исключено, что, рассказывая о своей встрече с вождем, Алексей Денисович кое-что и приукрасил. А может быть, это – легенда, миф. Может быть, ничего такого вовсе даже и не было.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Феномен Солженицына"

Книги похожие на "Феномен Солженицына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына"

Отзывы читателей о книге "Феномен Солженицына", комментарии и мнения людей о произведении.