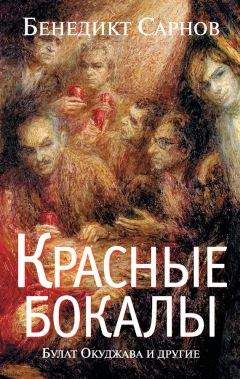

Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Феномен Солженицына"

Описание и краткое содержание "Феномен Солженицына" читать бесплатно онлайн.

Литература о Солженицыне огромна. Это горы книг, статей, научных трудов, диссертаций, восторженных и полемических откликов. Казалось бы, какой простор для самых разнообразных взглядов, трактовок, эстетических, философских и политических интерпретаций роли и места писателя в литературной и общественно-политической жизни страны и мира. На самом деле, однако, особого разнообразия тут не наблюдается. Вся эта литература аккуратно делится на две противостоящие друг другу категории. Одна – это апологетика (если речь о творчестве «великого писателя земли русской» – коленопреклонение и восторг, если о его биографии – нимб пророка и гения, не жизнеописание, а – житие). И – другая, противоположная: разоблачения, глумления, памфлеты, а то и пасквили.

Книга Бенедикта Сарнова «Феномен Солженицына» – едва ли не единственная, автор которой поставил перед собой задачу дать серьезный и по возможности объективный анализ как художественной, так и мировоззренческой эволюции (лучше сказать – трансформации) писателя.

Но можно ли сохранить объективность, выясняя свои отношения с человеком, сыгравшим огромную – и совсем не простую – роль в твоей жизни?

Негоже нам, русским, корнями своими небречь.

Негоже дегтем щи белить. На то сметана.

(Л. Лазарев, С. Рассадин, Б. Сарнов. Липовые аллеи. Литературные пародии. М. 2007. Стр. 54–55)

Эта наша пародия была, по правде сказать, довольно слабенькая. Солженицынские «убывь», «перетаск», «припорох» мы не то что не сумели перепародировать, но даже не поднялись до того уровня комизма, какой эти его слова-уродцы несли сами по себе .

Но вспомнил я тут её не затем, чтобы похвастаться этой нашей давней пародийной удачей (на самом деле – неудачей), а только лишь для того, чтобы продемонстрировать, с каким добродушным юмором была воспринята нами эта, как тогда можно было предполагать, безобидная и даже милая причуда великого человека.

Так бы оно, наверно, и было, если бы не главная, центральная идея той солженицынской статьи. Именно она более всего меня изумила:

...Наша письменная речь ещё с петровских времён то от насильственной властной ломки, то под перьями образованного сословия, думавшего по-французски, то от резвости переводчика, то от торопливости пишущих, знающих цену мысли и времени, но не слову, пострадала: и в своём словарном запасе, и в грамматическом строе, и, самое главное, в складе.

Словарный запас неуклонно тощал; ленились выискивать и привлекать достойные русские слова, или стыдились их «грубости», или корили их за неспособность выразить современную высокую тонкую мысль (а неспособность-то была в нетерпеливых авторах). Взамен уроненного наталкивали без удержу иностранных слов, иногда очень хороших (кто кинет камень в «энергию», «нерв», «процесс», «проблему»?), часто совсем никчемных...

Грамматический строй сохранял стойко то, что роднит наш язык с европейскими, но пренебрегал многими исконными своими преимуществами...

Но больше всего блекла наша письменная речь от потери подлинно русского склада («свойства языка для сочетания слов», по Далю), то есть способа управления слов словами, их стыковки, их расположения в обороте, интонационных переходов между ними. Эту третью беду трудно сколько-нибудь изъяснить в тесной газетной статье, но читатель безошибочно ощутит её вкус, сопоставив фразы из какого-нибудь современного литературного документа (хотя бы из статьи академика Виноградова) с той особенной живостью, которая аукает нам почти из каждой русской пословицы, – аукает, намекает, как можно фразы строить, а мы не слышим:

И на мах, да в горсти...

Репьём осеешься, не жито и взойдёт.

В девках сижено – плакано: замуж хожено – выто.

Здравствуй женившись, да не с кем спать!..

Если возьмёт верх подлинно русский склад, то и многие иностранные слова обживутся в нём, как свои, и будут запросто держаться, очень легко. И наоборот, предупреждал Даль, «в не русском обороте речи у слова нашего не только отымаются руки и ноги, а отымается язык: он коснеет и немеет».

Так что самый придирчивый отбор русских слов – это ещё далеко не русская речь. Много важней русский склад – русское построение фразы.

Однако замечательно – и обнадёживает нас! – то, что все указанные пороки, сильно поразив письменную речь, гораздо меньше отразились на устной (тем меньше, чем меньше были говорящие воспитаны на дурной письменной). Это даёт нам ещё не оскудевший источник напоить, освежить, воскресить наши строки. (Да только и склад, и грамматическая свобода устной речи тоже годны не всякие, здесь-то и нужен вкус да вкус!)

Оговоримся, что словарный запас устной речи, хотя и переполняется множеством терминов науки и техники и преходящим жаргоном, он тоже скудеет; приметим за собой, что мы выражаемся малым числом всё повторяющихся слов. Так в убыстрённый век разговорный словарный запас общества становится (не считая терминов) клином, сужающимся во времени. Это тревожно. Нам бы суметь обернуть клин, перекинуть узкую часть назад, а вперёд он пусть расширяется...

Я так понимаю, что, быть может, настали решающие десятилетия, когда ещё в наших силах исправить беду...

(Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том десятый. Вермонт. Париж. 1983. Стр. 468–472)

Получается, что с петровских времен развитие русского языка пошло НЕ ТУДА, КУДА ЕМУ НАДО БЫЛО ИДТИ.

То есть устная русская речь, быть может, ещё и сохраняла свои живые краски, а вот письменная...

Но ведь именно на этом самом письменном – ущербном – языке, развитие которого после Петра пошло куда-то не туда, была создана ВСЯ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА! И Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Толстой, и Тургенев, и Достоевский, и Чехов!

– Ну, что скажете? – помню, спросил я про эту солженицынскую статью у заглянувшего в тот день к нам на огонек Бориса Заходера.

– А что тут скажешь? – развел он руками...

Но прежде чем привести этот хорошо мне запомнившийся его ответ полностью, хочу сказать несколько слов о том, что за человек был Боря Заходер, почему именно его реакция на изумившую меня солженицынскую статью была мне особенно интересна.

Помню, пришел он к нам в тот день, когда открылся Двадцать Третий съезд КПСС. Это был первый партийный съезд после снятия Хрущёва, и некоторые наивные люди, на что-то ещё надеявшиеся, с интересом ждали новых важных государственных решений. (Поговаривали о каких-то экономических реформах, предлагаемых тогдашним премьером Косыгиным).

Боря заявился к нам чуть ли не прямо с поезда: только что приехал из Ялты.

– Ну, что слыхать? – спросил он после того, как мы обменялись первыми приветствиями. – Что там у них на съезде?.. Я, правда, на вокзале – по радио – услышал одну фразу. Даже полфразы. И всё понял. Так что ничего нового вы мне, наверно, уже не сообщите.

– И какая же, Боря, это была фраза? – с интересом спросил я, не представляя себе, как по одной случайно услышанной даже не фразе, а полуфразе ему удалось сразу понять, чего нам всем надо ждать от этого их съезда.

– А фраза была такая, – сказал Борис. И с видимым удовольствием процитировал: – «Мы будем и впредь».

Надо сказать, что в полной мере всю глубину этого его высказывания я оценил не сразу. Принял – как остроту. Умную, меткую, точную, но – не более того: чего, мол, от них ждать, будут и впредь делать то, что делали раньше, что делали всегда.

Но в этом отсечении второй половины фразы, в полном отсутствии интереса у услышавшего её Бориса к тому, что последует за первой её половиной, – интереса к тому, что именно будут они делать и впредь , на самом деле заключался смысл гораздо более глубокий, чем даже уже тогда очевидное для меня предвидение, что ни из косыгинских, ни из каких других намечавшихся ими реформ ничего путного у них не выйдет.

Полностью эта ритуальная фраза, наверно, звучала как-нибудь так: «Мы будем и впредь крепить нерушимую дружбу народов нашей страны». Или: «Мы будем и впредь отстаивать дело мира во всем мире».

Оборвав её на половине и – мало того! – поставив точку там, где должно было бы стоять многоточие, Борис превратил эту полуфразу в законченную формулу, которая обрела совершенно новый смысл – не только иронический, но даже жутковатый.

Формула «Мы будем и впредь» – с точкой на конце – означала не только то, что они будут и впредь продолжать гонку вооружений, раздувать пламя холодной войны, поддерживать все бандитские режимы, какие только есть на нашей планете, пестовать и обучать террористов, разрушать экономику страны и издеваться над собственным народом. Ритуальная фраза эта – именно вот в таком, усечённом виде – адекватно выразила самую суть уникальной нашей советской системы. Уникальность, состоящую не столько даже в том, что это была система без обратной связи , сколько в том, что единственным исключением из этого правила, единственным доступным ей проявлением этой самой обратной связи было как бы изначально встроенное в неё устройство, автоматически отбрасывающее любое начинание, несущее в себе угрозу какого бы то ни было – пусть даже не очень значительного – изменения, исправления, улучшения этой самой системы.

А вот совсем другой припомнившийся мне случай.

Зашла как-то у нас с ним речь о едва ли не самой популярной в те времена песне – «Я люблю тебя, жизнь».

Я, как всегда, многословно и, наверно, не слишком вразумительно пытался выразить свое отношение к её тексту. Борис слушал меня, слушал, не соглашался, но вроде и не возражал. И вдруг сказал:

– Я люблю тебя, жизнь, хоть и знаю, что это наивно.

И в этом ироническом перифразе песенной строки («Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно») было и всё, что я так долго и безуспешно пытался выразить, и ещё многое другое: мудрый скепсис человека, знающего истинную цену телячьему оптимизму, грустная уверенность, что рано или поздно жизнь преподнесет каждому неизбежную дозу разнообразных горьких сюрпризов, и даже более того: сознание той невеселой истины, что жизнь, какой бы светлой и радостной она ни была, в самой основе своей – трагична .

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Феномен Солженицына"

Книги похожие на "Феномен Солженицына" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бенедикт Сарнов - Феномен Солженицына"

Отзывы читателей о книге "Феномен Солженицына", комментарии и мнения людей о произведении.