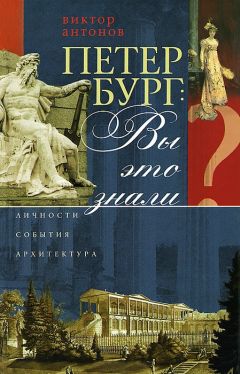

Виктор Антонов - Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура"

Описание и краткое содержание "Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура" читать бесплатно онлайн.

Знали ли вы, что в Петербурге жил брат французского революционера Марата? Чем примечательна дама, изображенная на одном из лучших портретов кисти Репина? Какова судьба продававшихся в городе мумий? Это лишь капля в море малоизвестных реалий, в которое будет невероятно интересно окунуться и обитателям Северной столицы и жителям других городов.

Эта книга – сборник популярно написанных очерков о неизвестных или прочно забытых людях, зданиях, событиях и фактах из истории Петербурга.

В книге четыре раздела, каждый из которых посвящен соответственно историческим зданиям, освещая их создание, владельцев, секреты, происходившие в них события и облик; памятным личностям, их жизни в городе, их роли в истории, занимательным фактам их биографии; отдельный раздел в честь прошедшего Года Италии отведен творчеству итальянских зодчих и мастеров в Петербурге и пригородах и четвертая часть посвящена различным необычным происшествиям.

Издание отлично иллюстрировано портретами, пейзажами, рисунками и фотографиями, а все представленные вниманию читателей сведения основаны на многолетних архивных изысканиях.

В 1914 году сословный состав 344 гимназистов был следующим: дети дворян – 152, духовенства – 17, купцов – 43, мещан – 49, крестьян – 70, то есть школа была всесословной. В том же году только 5 % воспитанников являлись неправославными, это – 8 католиков, 6 лютеран, 3 иудея. Закон Божий им преподавали приглашенные ксендз, пастор и раввин. Напомним, что каждое из этих вероисповеданий имело в Коломне свои приходские школы7.

Цейдлер привлек к работе молодых учителей с высшим образованием и завел «читальные беседы», где директор, учителя и воспитатели читали, а затем обсуждали с учениками произведения русской литературы. Учебную программу дополнили светским пением и музыкой. Медосмотры стали ежемесячными, была заведена регулярная чистка зубов. Директор ввел для учащихся новую форму: парадные синие куртки с серебряными пуговицами, в классах – черные блузы с кушаком.

Зимой на Крюковом канале, а позднее во дворе работал каток, где играли также в хоккей. Коньки выдавались бесплатно. По воскресеньям выезжали за город на лыжные прогулки. В школе имелись: гимнастический зал, свой врач и лазарет. Имелся даже собственный зубоврачебный кабинет. Дети болели главным образом простудами и золотухой. Для оздоровления некоторых из них на лето отправляли на гимназическую дачу близ станции «Перкиярви» на Карельском перешейке. За гигиеной (она входила в число необязательных предметов) следили строго: например, в туалетах полотенца меняли ежедневно, помещения убирались пылесосами.

Как и ныне, в здании было 9 классных помещений и 4 зала для рекреации8.

По сравнению с классической 5-й Аларчинской гимназией в той же Коломне в гимназии ИЧО насчитывалось почти на 30 % меньше учеников, но она была более демократичной (имела «слишком русский дух», по словам ее ученика А.Н. Бенуа). Своего расцвета гимназия достигла в 1871–1895 годах при директоре Александре Александровиче Голицынском, «Юпитере педагогического Олимпа», чей портрет позднее поместили в актовом зале. Свою библиотеку Голицынский завещал гимназии. В конце XIX века в гимназической библиотеке насчитывалось – за вычетом учебников – около трех тысяч книг. За домашним чтением учащихся с 1891 года следила особая комиссия педагогов9.

А.А. Голицынский

В гимназии в 1915 году преподавали: десять штатных, два внештатных и восемь учителей по контракту. Половина учеников по большинству предметов имела хорошие оценки. При полном восьмилетием курсе штатному воспитаннику «дозволялось пробыть в заведении не более 11 лет, если в некоторых классах он будет оставлен на второй год по уважительным причинам <…>, а именно два раза в четырех младших классах и один раз в четырех старших <…> и в последнем классе – два раза». Возрастным пределом считались 22 года, после чего следовало исключение. 76 % второгодников принадлежало к низшим сословиям из-за «необразованности той среды, в которой вращаются эти дети»10.

Актовый зал. Старое фото

В среднем в начале XX века гимназию после выпускного экзамена ежегодно заканчивали 25–30 учеников, из них треть поступала в университет, остальные – в разные вузы. С 1888 года при гимназии действовало Общество вспоможения, как малоимущим учащимся, так и бедным студентам из выпускников. За 25 лет оно выплатило последним 13 218 руб. в качестве пособий. Кроме того, Императорское Человеколюбивое общество абитуриентам из штатных назначало небольшую сумму на экипировку и ежегодную стипендию в 180 руб. до окончания вуза. От гимназии им давали письменные характеристики с тем, «чтобы в состав (студентов. – В. А.) не могли войти неблагонадежные элементы, присутствие которых может вредно отразиться на ходе учебного дела»11.

За успехи в учебе и хорошее поведение (благонравие) воспитанников награждали книгами русских классиков или сочинениями по истории. Как во всех гимназиях, существовал кондуит, красная и черная доски, где вывешивали фамилии отличников и нерадивых учеников. Карцером карали в исключительных случаях: «за курение, дерзость и неодобрительное поведение», и всего на четыре часа. Розги применялись только до 1859 года, затем высшей мерой наказания стали выговор педсовета и исключение из школы.

Из преподавателей гимназии следует, прежде всего, назвать Леонида Николаевича Майкова (1839–1900), он работал в гимназии в молодости (1861–1864 гг.), прежде чем сделаться крупным филологом, знатоком русских былин, творчества К.Н. Батюшкова, A.C. Пушкина и многих классиков. Был избран в Академию наук и стал ее вице-президентом. Его старший брат, поэт Аполлон Майков, часто читал воспитанникам свои стихотворения и присутствовал на экзаменах. На его похороны от учителей и учащихся была послана депутация.

В те же 1860-е годы в гимназии по совместительству преподавал русскую словесность Александр Михайлович Скабичевский (1838–1910), историк литературы, публицист и видный литературный критик либерального направления. Его труд «История новейшей русской литературы» долго пользовался широкой популярностью. В этот же период учителем истории трудился другой молодой выпускник университета – Егор Егорович Замысловский (1841–1896), позднее много занимавшийся проблемами русской истории12.

После окончания университета, с 1906 по 1910 год, преподавал в старших классах учитель философской пропедевтики (введения в философию) Лев Платонович Карсавин (1882–1952), будущий знаменитый русский философ. Затем он уехал в научную командировку в Италию и в гимназию больше не возвращался. Жизнь его закончилась в советском концлагере13.

Согласно школьным правилам, концерты, театры, цирк и подобные места ученик «посещал не иначе, как с родителями или опекунами и избегал других случаев, которые могут иметь неприятные для него и для начальства гимназии последствия». Гимназия организовывала для воспитанников образовательные экскурсии в музеи, библиотеки, вузы, известные храмы, обсерваторию, на заводы и т. п., устраивала рождественскую елку и пасхальные праздники. В отчете 1904 года читаем: «Воспитанники прошли на Петровский остров, где катались с ледяных гор, ездили на оленях и осматривали чум самоедов»14.

С 1909 года в гимназии проходила ежегодная выставка «Досуги учеников», где показывались рисунки, лепка, резьба и другие поделки, а также детские коллекции марок, бабочек и т. п. Например, в выставке 1914 года участвовали 50 учащихся, экспонировалось 250 предметов. Часть из них, вероятно, была создана на уроках лепки и резьбы по дереву. В школе действовали: небольшой духовой и струнный оркестры, ансамбль балалаечников под управлением Аполинского. Они играли на музыкальных вечерах. В 1915 году на одном вечере выступал сказитель былин Виноградов, на другом – украинский кобзарь15.

О внимании дирекции к художественному воспитанию гимназистов говорят и другие факты. Педагог из Консерватории учил желающих игре на рояле. В 1897–1904 гг. бесплатные уроки танцев давал танцор Императорских театров Иосиф Феликсович Кшесинский (1868–1942), брат знаменитой балерины. Он умер в блокадном Ленинграде16. Пение в 1867–1895 годах преподавал другой артист этих театров Ф.П. Иванов. Дело было поставлено так хорошо, что некоторые учащиеся могли исполнять оперные арии. Разумеется, существовал и церковный хор школьников, он пел во время служб в домовой церкви гимназии, освященной в 1858 году митрополитом Санкт-Петербургским Григорием, главным попечителем ИЧО. До этого ученики молились в Никольском соборе.

Церковь Св. равноапп. Константина и Елены находилась на верхнем этаже правого флигеля, специально для нее выстроенного по проекту Н.В. Трусова на деньги столичного купца Ивана Артемьевича Ефимова. Она вмещала до тысячи человек и арочным проемом соединялась с основным зданием. Образа в одноярусном иконостасе написал A.B. Малов, преподававший иконопись в Духовной семинарии17.

Интерьер церкви

Первым настоятелем храма стал Иоанн Никитич Полисадов, выпускник Петербургской Духовной академии, он прослужил в нем полвека и прославился своими блестящими проповедями, хотя А.Н. Бенуа оставил о нем юмористическую характеристику. Полисадова в 1908 году сменил молодой священник и будущий новомученик Иоанн Григорьевич Никитин, умерший в 1938 году в концлагере18.

Храмовыми богослужениями отмечались как церковные, так и светские события. В 1892 году праздновалось 500 лет кончины прп. Сергия Радонежского. Вначале была отслужена литургия, затем учащиеся перешли в актовый зал, где преподаватель русской литературы А.Е. Антонов произнес слово о святом, а хор из ста человек пропел гимн «Слава святителю дивному Сергию», после чего гимназисты читали свои стихи о святом. С панихид начинались чествования годовщин памяти императоров, известных русских писателей и ученых19.

В 1880–1885 годах в гимназии учился Александр Николаевич Бенуа, будущий художник, искусствовед и художественный критик. Его семья жила поблизости, на углу Екатерингофского проспекта и Никольской улицы (ныне – пр. Римского-Корсакова и ул. Глинки). Гимназию подросток быстро невзлюбил и оставил о ней в основном негативные отзывы, хотя отмечал, что «отношение учителей было скорее гуманное, классы, если и не отличались чистотой, то были просторны и светлы». Претил юному либералу дух «„казенщины“ вообще, к которой я уже тогда чувствовал непреодолимое отвращение». К этому надо добавить и слабые успехи Саши – в результате его оставили на второй год, и родителям пришлось перевести его в гимназию Мая20.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура"

Книги похожие на "Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Антонов - Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура"

Отзывы читателей о книге "Петербург: вы это знали? Личности, события, архитектура", комментарии и мнения людей о произведении.