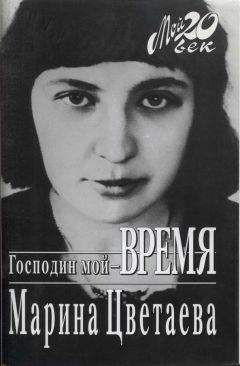

Марина Цветаева - Господин мой–время

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Господин мой–время"

Описание и краткое содержание "Господин мой–время" читать бесплатно онлайн.

Марина Цветаева — "прежде всего и всегда поэт, так остается она поэтом в каждой строчке своей прозы". И особенно автобиографической: афористичной, выразительной, музыкальной. Ее характеристики отличаются удивительной меткостью, искренностью и глубиной, ей удается показать слабые и сильные стороны своих героев, запечатлеть их в минуты радости, боли, смятения.

Со страниц книги встают живые портреты отца, профессора Московского университета, основателя Музея изобразительных искусств И.В.Цветаева; поэтов В.Брюсова, К.Бальмонта, 0.Мандельштама, М.Волошина, М.Кузмина, А.Белого; юных студийцев-вахтанговцев С.Голлидэй, П.Антокольского, Ю.Завадского, а также самой Марины Ивановны — человека необычайно одаренного, но в то же время трагически одинокого, с юности несущего в себе заряд обреченности.

За какой‑то срок до открытия музея в доме прошел слух, что отцу «за музей» дают «почетного опекуна». Слух подтвердился, и начались разговоры о мундире. — «Шить настоящим золотом, — говорил отец сокрушенно, — и подумать страшно, во что это золото обойдется…» — «Ничего, папа, не поделаешь! Дали опекуна — давай мундир!» — «Я не против мундира, но есть мундир и мундир… Зачем мне, старому человеку, золото?» — «Папа, но это форма!» — «Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда‑то, босоногого, — в Рим отправить можно…. Семьсот целковых! (И, уже с улыбкой:) — Да весь опекун того не стоит!» — Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрен. Чудесный, древесный, весь в каких‑то цветочках. — «Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!» (С доброй улыбкой, но все же со вздохом:) — «Вот, разве уж, для музея!» — Сшили отцу мундир, стали шить дочерям платья («дамы в белых городских, закрытых»). Нечего говорить, что отец за материей отправился сам, — в какой‑то свой магазин, «к одному моему знакомцу, с которым я уже тридцать лет торгуюсь…» — «Материю нужно, прежде всего, прочную, — музей открывается раз, а белое платье всегда пригодится, а фасоном советую шить самым простым, две прямые полы, например, и схватить лентой, а сзади пустим клин». (В спасительность клина во всех дамских туалетах отец верил свято.) Шила нам наша вечная Олимпиевна, по призванию домашняя портниха. Нечего говорить, что отец на всех примерках присутствовал. — «Только не обтягивайте, Александра Олимпиевна, не обтягивайте! Материи за глаза, а Марина и так худая, — уж не знаю, с чего, — чтоб не вышло, как кость. Припустите, припустите!» — Олимпиевна же, во всем с отцом соглашаясь, под машинный шумок, шила по — своему, то есть по — нашему. Самое трогательное, что, когда отец увидел нас в готовом, то есть, по существу, для него неузнаваемом, он, гордясь и восхищаясь, свой покрой и клин узнал!

Поверят мне или нет, если скажу, что отец несколько вечеров до открытия музея, в нашей бывшей детской, сам, самолично, учил нас с Асей делать придворный реверанс?! — «Я сколько раз видал на приемах и отлично знаю. (Приподымая полы пиджака и приседая:) — Ногу за ногу, колено согнуть, в талии согнуться, застыть, — и… нет, уж, пожалуйста, без козьих скачков! — вот так. Конечно, ваша мама вам бы лучше показала…»

— «Говорила я вам, не спешите замуж, — нашептывала Олимпиевна, выдергивая последнюю наметку, — пригодится вам ваше девичество… Вот и вышло по — моему. Были бы барышнями — были бы сейчас фрейлинами, каждый день бы видели государя с государыней. А то, — вышли замуж за мальчишек!» — «Александра Олимпиевна!» — «А я бы на вас шила — все такое тонкое, воздушное, девическое, придворное… А вот теперь, за гимназистами‑то замужем, всю жизнь и будете ходить в простом суконном… Эх!»

За день до открытия музея, рано утром, за отцом из музея спешно приехал курьер. — «Что такое?» — «Не могу знать, только просили поскорее и во всем обычном…» — Отец сразу отправился. Вернулся довольно скоро. — «Зачем вызывали?» — «А показать молодой государыне музей». — «Одной?» — «Да. Она, бедняжка, страдает нервами, не выносит скопления людей, вот и решила посмотреть заранее». — «Как же это было?» — «Слуга вез кресло на колесах, я шел рядом». — «Она что‑нибудь спрашивала?» — «Нет, ничего. Так и проехались молча по всем залам». — «И даже «не сказала, что понравилось?» — «Нет. Она, должно быть, бедняжка, совсем больная: лихорадочные щеки, взгляд отсутствующий… Я сначала, было, называл залы, а потом и перестал: вижу — не до меня. Ни разу не взглянула ни направо, ни налево, так и проглядела в одну точку. Но под конец все‑таки сказала: — “Благодарю вас, профессор”… Бедная женщина, Бедная женщина!»

Так это у меня и осталось, невиданным мною видением: в ранний час утра, в катящемся кресле, по пустым залам, между белых статуй…

В день открытия музея — майский, синий и жаркий — рано утром — звонок. Звонок— и венок — лавровый! Это наша старая семейная приятельница, обрусевшая неаполитанка, приехала поздравить отца с великим днем. Никогда не забуду. Отец в старом халате, перед ним седая огнеокая красавица, между ними венок, который та упорно старается, а тот никак не дает надеть. Мягко и твердо отбиваясь: — «Помилуйте, голубушка! Старый профессор в халате— и вдруг венок! Это вам нужно надеть, увенчать красоту! Нет уж, голубушка, увольте! Сердечно вам благодарен, только разрешите мне этот венок… Экая вы, однако, прыткая!» Итальянка, сверкая глазами и слезами, а венок для верности над головой отца придерживая: — «От лица моей родины… Здесь не умеют чтить великих людей… Иван Владимирович, вы сделали великое дело!» — «Полноте, полноте, голубка, что вы меня конфузите! Просто осуществил свою давнишнюю мечту. Бог дал — и люди помогли».

Вторым подарком был наш, детский, на него и был положен венок, ибо это был — поднос. Подарок не такой бездарный, как может показаться сразу. Во — первых, папа постоянно пьет чай у себя в кабинете. Во — вторых, пока что, на подносе будут лежать визитные карточки всех предстоящих посетителей. (Усердная Олимпиевна: — «Письма буду носить Ивану Владимировичу на серебряном подносе, как графу или князю! Чем он хуже! (и, уже начало легенды): Сам царицу в кресле катал!») В — третьих, и, в — главных: есть место для даты, а дата — все. Поднос поднесен, и опять извечный припев. — «Зачем мне, старому человеку, серебряный поднос? Это вам с Асей нужно, вы теперь замужем, гостей принимать будете… Спасибо, спасибо. Прекрасный поднос, массивный, хлебниковский… Только жаль, что так на меня потратились…»

Никогда не забуду: под первым лучом того майского солнца, в белом зале, на ломберном столике, на серебряном подносе — лавровый венок.

Сентябрь 1933

Открытие музея

Белое видение музея на щедрой синеве неба. По сторонам входа двойные ряды лицеистов, от долгого стояния прислонившихся ряд к ряду спинами и тем каждую шеренгу являющих многолико — двуликим — но каким младоликим! — Янусом. Первое при входе — старик в долгополой шубе (май!) «А где тут у вас раздеваются?» — «Пожалуйте, ваше превосходительство». — «А нумера даете? А то шуба‑то небось бобровая, как бы при торжестве‑то…» Тесть моего отца, древний историк И<ловайский>.

Белое видение ледтницы, владычествующей над всем и всеми. У правого крыла — как страж — в нечеловеческий и даже не в божественный: в героический рост— микеланджеловский Давид. Гости, в ожидании государя, разбредаются по залам. Вдруг — звон, грохот, испуг, отскок, серебряные осколки и потоки: это восемнадцатилетний зять моего отца задел поднос с кавказскими водами, побежавшими и засверкавшими, как породившие их источники. Старички, удостоверившись, что не бомба, успокаиваются.

Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. Мой брат и муж здесь единственно — молодые. Группа молодых великих князей не в счет, ибо это именно группа: мраморный барельеф. Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что — с богами. Вот что время делает с человеком, вот что (взгляд на статуи) — с человеком делает искусство. И, последний урок: вот что время делает с человеком, вот что человек делает со временем. Но я об этом, по молодости лет, не думаю, я только чувствую жуть.

Старость, в ее главной примете: обесцвеченность, пересиливает даже удар, по глазам, золота, ибо вся эта старость залита золотом: чем старее, тем золоче, чем дряхлее — тем блистательнее, чем тусклее око — тем ослепительнее грудь. Тоже статуи, по иным. Если великокняжеское. юношество статуи по форме: живой мрамор, сановники — статуи по материалу: гипсу Rigidite [31](русского точного слова нет) старых, полых, заполненных смертной известью костей. Никогда не забуду, как один такой старичок, споткнувшись на лестнице, так и остался лежать, только ворочая головой, пока мой муж, сбежав к нему сверху, осторожно, но настойчиво не поставил его на ноги — как куклу. Сказав «кукла», я назвала дам. Белые, одинаковые, с одинаково — длинными шеями, особенно длинные от высоких, стягивающих горло, воротников, в одинаково — высоких корсетах, с одинаково — высокими «подъездами» причесок, может быть, молодые, может быть, старые, если и молодые, так старые, не старые — пожилые, — какого- то возраста, которого нет в жизни, собирательного возраста, создаваемого днем, местом и туалетом — а может быть, и ровным верхним рассеянным фотографическим стереоскопическим, музейным светом… Куклы во всей торжественности, устрашительности и притягательности этой вовсе не детской вещи. Тройная белизна: стен, седин, дам — только фон, только берега этому золотому неустанно ползущему старческому Пактолу галунов и орденов. И еще одно разительное противоречие: между новизной здания — и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног. Видения (статуи), привидения (сановники), сновидения (тот живой мраморный цветник) и куклы… Смело скажу, что статуи в тот первый день музейного бытия казались живее людей, не только казались, но — были, ибо каждую из них, с живой заботой отлитую мастером, со всей заботой живой любви собственноручно вынимал из стружек мой отец, каждую, с помощью таких же любящих, приученных к любви простых рук, устанавливал на уготованном ей месте, на каждую, отступив: «Хороша!» Этих же сановников и дам, казалось, никто уже, а может быть, и никто никогда не любил, как и они — никого и ничего… Настоящий музей, во всем холоде этого слова, был не вокруг, а в них, был — они, были — они. Но стой: что‑то живое! Среди общего белого дамского облака совершенно неожиданно и даже невероятно — совершенно отдельная, самостоятельная рябая юбка! Именно юбка, над которой блузка «с напуском». Закоренелая «шестидесятница»? Обедневшая знатная? Нет, богатейшая и консервативнейшая жена консервативнейшего из историков, консерватизм свой распространившая и на сундуки, то есть решившая, вопреки предписанию («дамы в белых городских закрытых»), лишние пять аршин белогофая — сохранить. И в удовлетворении выполненного долга, в зачарованном кругу одиночества своей рябой юбки, еще выше возносит свою тщательно прибранную, надменную, молодую еще головку маркизы с двумя природными ассгосйс — сосиг’ами[32]. И так сильно во мне тяготение ко всякому одинокому мужеству, что, отлично зная мутные источники этого, не могу — любуюсь! Но церемониймейстер не любуется. Кидая быстрые и частые взгляды на оскорбляющий его предмет и явно озабоченный, куда бы его и как бы его подальше убрать, он забывает о нем только под наплывом другой заботы: никто не становится в ряд, кроме купеческих старшин с бородами и с медалями, как вошедших — так выстроившихся. «Господа, Mesdames… Их величества сейчас будут… Прошу… Прошу… Дамы — направо, господа — налево…» Но никто его не слушает. Слушают грузного, массивного, с умным лицом, сановника, который с плавными и вескими жестами что‑то говорит — одному — для всех (Витте). Старшины глядят на Белого Орла на Нечаеве — Мальцеве, полученного им «за музей». «Господа… Господа… Прошу… Их величества…»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Господин мой–время"

Книги похожие на "Господин мой–время" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Марина Цветаева - Господин мой–время"

Отзывы читателей о книге "Господин мой–время", комментарии и мнения людей о произведении.