Михаил Громов - Максим Грек

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

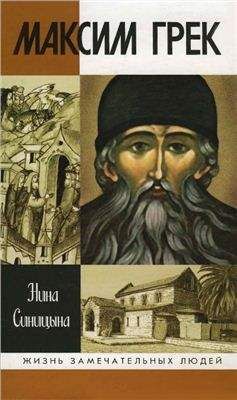

Описание книги "Максим Грек"

Описание и краткое содержание "Максим Грек" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена одному из видных деятелей отечественной и европейской культуры XVI в… оставившему обширное письменное наследие, мало изученное в философском отношении. На примере философских представлений Максима Грека автор знакомит со своеобразием древнерусского философского знания в целом.

В приложении даны отрывки из сочинении Максима Грека.

После падения Византийской империи в середине XV в. афонские монастыри попадают в бедственное положение. Россия по мере возможности оказывает им поддержку, посылая время от времени богатую «милостыню». Со своей стороны русские духовные и светские власти обращаются с просьбами к инокам Святой горы не только молиться за них, но и оказывать некоторые практические услуги. Тесные отношения поддерживаются с лаврой св. Афанасия, с Ватопедом, с русским Пантелеймоновым монастырем и другими обителями «молитвенницы всей вселенней», как называет Афон Максим (14, 2, 366).

В 1515 г. великий князь Василий III отправляет немалые дары на Святую гору и просит афонского прота, главу всех монастырей, отпустить «переводчика книжново на время». Игумен и братия Ватопедского монастыря отправляют в ответ на эту просьбу инока Максима, «аки искусна божественному писанию и пригожа на сказание всякых книг, и церковных и глаголемых елиньскых, понеже от младыя юности в сих възрасте и сим наказася добродетелне…» (24, 198). Только через три года после отправления посольства из России «приидоша старцы от святыя горы Афонскиа» в Москву. Среди них был Максим, которого на Руси, как многих его соотечественников, прозывают Греком. Старцев поселяют в кремлевском Чудовом монастыре, «питая их и доволя» всякими потребами от царского двора (см. 96, 6, 261).

«Афонский монах с необычайной судьбой и широким в силу этого запасом знаний в Москве сразу привлекает внимание современников» (65, 155). Его келья становится притягательным духовным центром, своеобразным «литературным клубом», где собираются любители знания «спираться меж себя о книжном». Среди любознательных собеседников Максима, обсуждающих нередко сложные богословско — философские вопросы, оказываются Вассиан Патрикеев, Иван Токмаков, Василий Тучков, Иван Сабуров, Петр Шуйский, Андрей Холмский, Федор Карпов и другие влиятельные при дворе лица. Максим, возраст которого к этому времени уже приближается к пятидесяти годам, попадает в новую для себя среду с непривычными климатом и традициями, в загадочную для многих европейцев «Московию», о которой ходят самые невероятные слухи и которую все чаще посещают иностранцы, подробно описывая ее самобытные черты. Один из них, немецкий дипломат барон Сигизмунд Герберштейн, создал обстоятельные «Записки о московитских делах». А книгу другого автора, итальянского историка и гуманиста Павла Иовия Новокомского («Посольство Василия Ивановича, великого князя Московского, к папе Клименту VII» — см. 20, 234), его современник Курсий оценил таким образом: «Перечитывая твой тщательный труд о Московии, Иовий, я начал верить в иные миры Демокрита» (37, 251).

Россия в этот период крепнет как мощное централизованное государство, с которым все более считаются европейские державы. Сбросив ненавистное монголо — татарское иго, она собирает земли раннефеодальной Киевской Руси, считая себя ее законной наследницей. За эти земли приходится вести напряженную борьбу с Литвой и Польшей, с остатками Золотой Орды — Казанским, Астраханским и Крымским ханствами, с Ливонским орденом, Швецией и другими сильными соперниками. Укрепляются династические связи русских государей. Иван III породнился с императорской, правда уже в прошлом, семьей Палеологов. В Кремле воздвигнуты лучшими итальянскими зодчими Успенский и Архангельский соборы. Москва начинает претендовать на роль «Третьего Рима».

Но есть у Русского государства и свои трудности, как внешнеполитические, так и внутренние. Западные державы, особенно Священная Римская империя Габсбургов (также считающая себя наследницей Рима), хотят использовать Россию для борьбы с Турцией, чьи войска доходят до самой Вены. Посредником выступает все тот же Александр VI Борджиа: «Этот двуличный папа одновременно подбивал русских на участие „в совместной борьбе всего христианского мира“ против извечного врага — турок и одновременно давал полное отпущение грехов всем, кто боролся против „русских еретиков“» (34, 46). В 1517 г. начинается Реформация, западный мир раскалывается на два враждующих лагеря. И католики, и протестанты настойчиво стремятся перетянуть на свою сторону Россию, усиленно засылая миссионеров и соблазняя различными выгодами своего потенциального союзника с большими людскими и природными ресурсами.

Внутреннее положение страны также выглядит весьма сложным. Утратившие вольность Новгород и Псков не теряют надежды освободиться из-под власти Москвы. Родовитое боярство не желает уступать привилегий и не дает ходу молодому дворянству, а без него, как служилого сословия, не может быть крепким феодальное государство. В стране время от времени вспыхивают волнения. Идет брожение умов: иосифляне спорят с нестяжателями, еретики обличают официальную церковь, просвещенные вольнодумцы вроде Федора Карпова начинают рассуждать о законности, смея поучать самодержавные власти управлять «законами праведными», а не полагать все на народное «терпение» (см. 61, 180–181).

Максим Грек оказывается в самой гуще событий. Непримиримый враг иосифлян Вассиан Патрикеев обращается к нему с просьбой объяснить ряд соборных правил и толкований по поводу монастырского землевладения. Афонец пишет «Сказание о жительстве инок Святой горы», вошедшее в составленную Вассианом Кормчую, сборник церковных правил, сделанный на основе византийского Номоканона (см. 63, 62). Василию III в ответ на его просьбу Максим направляет «Послание об устройстве афонских монастырей», упоминая при этом «честный и священный монастырь Ватопед», который от родственников царя Палеологов «благодааниа аки реки текущия приемляше» (108, 136). Очевидно, в тот же период Максим создает «Послание о францисканцах и доминиканцах», с похвалой отзываясь об этих нищенских католических орденах, в одном из которых (доминиканском) он состоял в бытность свою во Флоренции.

Очутившись в сложной обстановке, афонский книжник пытается сориентироваться в не совсем ясных для него отношениях. Не сразу он выступает на стороне нестяжателей, не сразу становится обличителем «нестроений» русской жизни. Он осторожен в незнакомой для него стране, и это понятно. Но постепенно, проникаясь все большим знанием русской действительности, Максим начинает поднимать свой голос против несправедливости, проявляя характерное для него сочувствие к обиженным: «Любя вступаться за гонимых, он тайно принимал их у себя в келье и слушал иногда речи оскорбительные для государя и митрополита» (66, 111). Не обошлось здесь без помощи его новых друзей, особенно Вассиана Патрикеева, беспощадно критиковавшего жестокие порядки.

Свою основную деятельность просвещенный инок видит в переводе греческих книг. Главным трудом является перевод Толковой Псалтыри, одной из наиболее сложных и содержательных книг европейского средневековья. В послании к Василию III, помещаемому обычно в списках с этим памятником, Максим отмечает, что «книга сия древними мужи всяческою премудростию и тяжестию разумении украшеными составлена». И хотя переводчик, следуя средневековому литературному этикету, скромно замечает, что понимание этой мудрой книги не только «превосходити силу» его разума, «но и аще некоему, иже выше мене дана бы была» (12, л. 2 об.), он стремится сделать перевод предельно верным и понятным. В заключение автор благодарит «великаго и преславнаго князя всеа Русии» и просит позволения вернуться в свою обитель, которая, как птенца, далеко улетевшего в чужие края, ждет его в родном гнезде. Тщательно переписанная и переплетенная книга освящается и торжественно преподносится государю, сам же перевод признается образцовым. «Многочисленные списки XVII–XVIII вв. свидетельствуют о большой популярности памятника» (106, 65-). Один из списков конца XVI в., цитированный выше, тонкой работы, украшенный изящными многоцветными заставками, принадлежал патриарху Никону, о чем свидетельствует его собственноручная запись, идущая по первым листам рукописи (см. 12).

Василий III благодарит переводчика, щедро одаряет его, но домой не отпускает: столь искусные специалисты весьма нужны властям. «Иноземцам с умом и с дарованием легче было тогда въехать в Россию, нежели выехать из нее» (66, 115). Максиму поручают сделать перевод новых книг и сверить уже имеющиеся. Исправления афонца вызывают разное отношение. Люди просвещенные, знакомые с греческим языком, отзываются о его работе с похвалой. Те же, кто слепо боготворит каждую букву почитаемых книг, с ужасом и негодованием смотрят на смелую правку ученого грека. Многие начинают роптать, а те, кого великий князь не жалует вниманием, завидуют иноземцу, которого государь оценил и «вельми рад бысть, что такова мужа обрете, виде его зело мудра в философии, изящна рачителя в божественном писании» (24, прил., XIII). И тогда, как повествуется в одном из сказаний о «Максиме философе», дьявол, который всегда стремится разжечь в людях дурные наклонности, «воздвиже некоторых небратолюбцов на неприязненую зависть, яко иноплеменник человек в толику высость воздвигъся». И, «забыша апостольское слово» о равенстве людей, ибо «несть июдёй, ни еллин, несть варвар, ни скиф», эти «небратолюбцы» начинают травлю приезжего афонца.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Максим Грек"

Книги похожие на "Максим Грек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Громов - Максим Грек"

Отзывы читателей о книге "Максим Грек", комментарии и мнения людей о произведении.