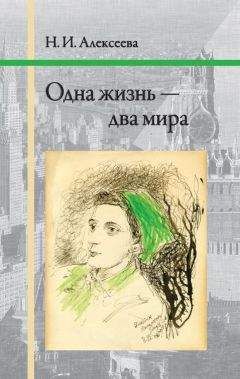

Нина Алексеева - Одна жизнь — два мира

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Одна жизнь — два мира"

Описание и краткое содержание "Одна жизнь — два мира" читать бесплатно онлайн.

В своей автобиографической книге Нина Ивановна Алексеева (1913–2009) повествует о судьбе своей семьи в разные периоды жизни в СССР и за рубежом, куда ее мужа, Кирилла Михайловича Алексеева, направили по линии Наркомвнешторга в Мексику в начале мая 1944 года. После гибели в авиакатастрофе посла СССР в Мексике К. А. Уманского, в ноябре 1946 года, семья Алексеевых эмигрировала в США. Одна из причин вынужденной эмиграции — срочный вызов Алексеевых в Москву: судя по всему, стало известно, что Нина Ивановна — дочь врага народа, большевика Ивана Саутенко, репрессированного в 1937 году.

Затем последовали длительные испытания, связанные с оформлением гражданства США. Не без помощи Александры Львовны Толстой и ее друзей, семья получила сначала вид на жительство, а затем и американское гражданство.

После смерти мужа и сына Нина Ивановна решила опубликовать мемуары о «двух мирах»: о своей долгой, полной интересных встреч (с политиками, людьми искусства и науки) и невероятных событий жизни в СССР, Мексике и США.

Живя на чужбине в течение долгого времени, ее не покидала мысль о возвращении на родину, которую она посетила последний раз за три месяца до своей кончины 31 декабря 2009 года…

«Какая неописуемая кругом красота! — думала я, глядя из окна медленно двигавшегося поезда. — Какая прелестная, прекрасная наша страна, какая природа! Жить бы и жить, наслаждаясь ею. Всем хватило бы ее щедрот и богатств».

Поезд без конца останавливался, казалось, что он нарочно решил у каждого пня стоять. Увлеченная мыслями и волшебным зрелищем северного заката, я не заметила, как в вагон постепенно, до отказа, набивался народ.

Скоро в вагоне стало совсем темно, свет никто не зажигал. Электрическое освещение в этом поезде отсутствовало. Свечей не было. Фонарь над дверью еле-еле мерцал. Народу набилось столько, что от спертого воздуха кружилась голова. На верхних полках сидели мужчины, свесив ноги над головой пассажиров, курили жгучую махорку и сплевывали вниз. Им повезло, они имели свои места. Между сиденьями и даже под лавками расположились пассажиры-«счастливчики» в самых непринужденных позах. Каждый лежал или сидел в обнимку со своим мешком или узлом. Куда эти люди ехали и зачем, непонятно. Внутри этого мрака и смрада раздавался детский плач. Так выглядел вагон, с наружной стороны которого было написано «Для женщин и детей».

Ночь была бурная, у кого-то утащили вещи, у кого-то украли кошелек с двадцатью целковыми. Одного ленинградского студента, ехавшего на практику, предупредили — будь осторожным, здесь воруют. Он и решил перехитрить воров, залез на верхнюю полку, привязав себя к чемодану, и уснул. Среди ночи раздался грохот, все всполошились, оказалось, всего на всего, вор дернул чемодан, а за ним с полки на головы спящих пассажиров свалился находчивый студент. Появившийся проводник с фонарем обнаружил нескольких мужиков волтузивших друг друга, а вора и след простыл.

Утром я даже не смогла пойти умыться, уборную за ночь так загрязнили, что вместо того, чтобы вымыть и почистить, проводник ее просто запер.

Рядом со мной сидела женщина с грудным младенцем, ее ребенок заплакал, она вытащила кусок черного хлеба, разжевала во рту, завязала узлом в тряпочку и сунула ему в рот. Ребенок жадно засосал и утих.

Вечером в наше купе зашел пассажир, на вид очень больной, утром среди пробудившихся пассажиров его не было видно.

— Куда девался наш сосед, он показался мне таким больным. Он, что сошел? Обратилась я к соседке.

— А тебе на что он нужен? Чать, вон под лавкой дрыхнет.

Но вскоре пришел контролер по проверке билетов и кондуктор начал толкать его, пытаясь разбудить.

Моя соседка не выдержала:

— Чего бьешь-то, погляди, может, он уже помер, вчера сидел здесь опухший, точь его целая колода пчел искусала.

Слова ее подействовали, мешки и узлы растащили в стороны и вытащили его мертвое тело.

Появился милиционер, врач — составили протокол.

Я подошла к молодому пареньку, которого все называли доктором:

— Скажите, вы местный врач?

Он посмотрел на меня, видно понял, что я студентка.

— Нет, я студент медик, здесь на практике. А вы куда едете? Тоже на практику?

— Скажите, отчего он так внезапно умер?

— Болезнь у всех одна — голод. А вы откуда, из Москвы?

— Из Москвы.

Труп унесли, и студент вышел вслед за ним.

— Равелин, — прервал мои мысли один из пассажиров.

Небо было затянуто низко нависшими свинцовыми тучами, шел мелкий частый дождик. Земля, деревья и серое здание Равелина были оплаканы дождем.

— Знавал я эту тюрьму, сидел там, как политический, три раза бежал, три раза ловили и снова сажали, — как бы про себя вспоминал мой сосед.

Тюрьма — это слово всегда вызывало у меня острое любопытство, пробуждало чувство жалости к тем, кто должен сидеть там. Как дорого должно быть слово «свобода» для тех, кого отделяет от внешнего мира высокий забор с башнями по углам.

Мой спутник рассказывал о своем прошлом, глаза его лихорадочно блестели, рассказ его то и дело прерывался удушливым кашлем.

В прошлом он был студент Томского университета, участвовал в подпольных кружках, за что сажали, а сейчас вот инвалид — едет искать работу.

— Говорят на Красноуральском медеплавильном предприятии снабжение лучше.

Красноуральск

Вот и приехали. По перрону вдоль поезда бегала баба, предлагая красные сочные ягоды — клюкву:

— Рубль стакан, два стакана полтора, сладкая, как сахар!

Дождь продолжал моросить, но на него никто не обращал внимания. Народ потащился с узлами на вокзал.

Я купила стакан клюквы, сначала от кислоты сводило челюсти, но она хорошо освежила, даже голова перестала болеть.

Ребята меня встретили гурьбой.

— Вы что, так здесь и дежурите? — поинтересовалась я.

— Да видишь ли, всегда кто-нибудь приезжает. Ну как бы ты без нас свой чемодан дотащила? — И правда, ведь никакого транспорта и в помине не было.

А несколько дней спустя из Кемерово приехала еще одна студентка из нашей группы и мой близкий друг Ольга Файер. Ее отец был директор гигантского коксохимического комбината в Кемерово, который должен был, так же как и наш Красноуральский комбинат, снабжаться продовольствием не только в первую очередь, но даже лучше.

Красноуральский медеплавильный комбинат был расположен в бывшем поселке Уралмедьстрой Свердловской области. В 1932 году его переименовали в город Красноуральск.

Здесь и была построена новая обогатительная фабрика, новый гигантский медеплавильный металлургический завод, административно-подсобные помещения комбината, а вокруг бараки, бараки, бараки с еще не выкорчеванными вокруг них пнями от срубленных деревьев, и все это окружено девственно дремучим лесом.

Бараки абсолютно неблагоустроенные, неосвоенные, необжитые. В нашем, студенческом, в большей его части размещались ребята — человек 60, а в меньшей половине — наша женская группа, 8 человек. Здесь были студенты из московского, ленинградского, владикавказского и даже дальневосточного институтов.

Наши койки в этих бараках стояли вдоль стен, сложенных из неотесанных бревен, щели в которых были забиты паклей. Посреди комнаты стоял стол и рядом «буржуйка», которую мы топили перед сном, чтобы теплее было раздеться и лечь в постель, а утром наши одеяла и простыни примерзали к бревнам и мы с трудом их отдирали.

Но не в этом еще была главная беда. Главная беда была в том, что все были голодные, а в магазинах было абсолютно пусто.

Здесь были студенты не только такие, как мы, младших курсов, но и студенты-выпускники, без пяти минут инженеры. Их прикрепили к столовой ИТР — то есть к столовой инженерно-технических работников, где давали еще какую-то похлебку, похожую на суп, и перловую кашу с клюквенным киселем. Эти ребята сразу предложили прикрепить меня к этой же столовке ИТР, но я категорически отказалась. А как же все остальные? А было нас всех, ни много, ни мало, человек 70–80, и все ходили голодные.

Перед началом смены мы вместе с рабочими заходили в столовую на предприятии, где рабочие должны были получать горячий завтрак, обед и ужин. Но здесь на стол всем подавали тарелку желтовато-прозрачной жидкости, где буквально плавала пара перловых крупинок, стакан мутной воды, заваренный какой-то травой — чаем даже не пахло — и тонюсенький ломтик хлеба. Не преувеличиваю ни капельки, именно так и было.

Мне было больно и жутко смотреть на этих здоровенных металлургов за столом с такой едой, после которой им предстояло стоять у раскаленного горла металлургических печей.

Здесь с питанием было гораздо хуже, чем в прошлом году в Казахстане. И так же, как в Риддере, на пустых полках в магазинах вдруг появились, правда, не духи, а роскошные… ковры. Такие красивые, что даже, когда мы вышли из магазина, Оля не выдержала и заявила:

— А что, если я продам свое кожаное пальто (в котором она ходила) — и куплю ковер?!

— Ты что, собираешься завернуть себя в ковер для тепла? — спросила я.

Кому в этих жутких бараках нужны были эти роскошные ковры? Какие идиоты, из каких соображений засылают в такие места, где живут в таких тяжелых условиях голодные люди, такие никому не нужные вещи роскоши, как духи, ковры?

Голодная забастовка

Через несколько недель после начала нашей практики, как всегда, наша утренняя смена шумно и весело шла на работу, но чем ближе подходили мы к заводу, тем тревожней всем становилось — к производственному грохоту мы уже привыкли и даже не замечали его, а вот тишины испугались. Нас поразила мертвая, абсолютно мертвая тишина. Что случилось, неужели авария? Неужели такая большая авария? Было также странно, что по пути мы не встретили никого из рабочих, идущих на смену или со смены.

Когда пришли на завод, мы все были потрясены. В пугающей тишине мы ходили из цеха в цех — ни одного рабочего, ни одной души, заброшенные агрегаты: перестали грохотать дробилки, застыли флотационные ванны и сгустители-сушилки. Начали остывать медеплавильные печи. Нам стало жутко, привычные вещи пугали, страшно было смотреть на умолкнувший гигант.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Одна жизнь — два мира"

Книги похожие на "Одна жизнь — два мира" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Нина Алексеева - Одна жизнь — два мира"

Отзывы читателей о книге "Одна жизнь — два мира", комментарии и мнения людей о произведении.