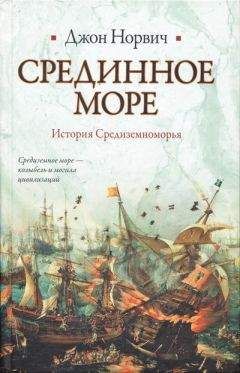

Джон Норвич - Срединное море. История Средиземноморья

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Срединное море. История Средиземноморья"

Описание и краткое содержание "Срединное море. История Средиземноморья" читать бесплатно онлайн.

Средиземноморье. Колыбель цивилизаций. Тут не единожды сталкивались Восток и Запад, ислам и христианство. Перед вами история Средиземноморья — от финикийских и египетских мореплавателей до Первой мировой войны!

Таким образом, случилось следующее. За три года, прошедших с момента завоевания латинянами Константинополя, франки-крестоносцы успешно и практически без усилий очистили девять десятых территории континентальной Греции и Пелопоннеса. Своим успехом они были обязаны не столько собственной храбрости, сколько малодушию местного населения, которое по большей части сопротивлялось только для виду. С другой стороны, в Македонии сложилась иная ситуация. Император Балдуин, как мы видели, попал в плен к болгарскому царю и исчез в тюрьме, откуда ему так и не суждено было выйти. Узнав эту новость, Бонифаций снял осаду с Навплии, чтобы защитить свои северные владения, и через несколько недель погиб в вооруженной стычке. Мертвецу отрубили голову и отправили в подарок царю. Как раз в тот момент, когда так велика была нужда в уверенном и твердом руководстве, трон Бонифация перешел к его сыну-младенцу. Ситуацию, однако, спасло то, что вскоре после этого Калоян, в свою очередь, был убит (по наущению жены), и могущество Болгарии заметно ослабло.

Но довольно об успехах и неудачах франков. Возникает другой вопрос: а что же венецианцы? Благодаря навыкам старого Дандоло в ведении переговоров они завладели львиной долей полученного. Вскоре, однако, они поняли, что добыча слишком велика, чтобы легко переварить ее. К тому же они занимали свои новые территории куда медленнее, нежели их союзники франки; промедление в этом деле уже привело к тому, что они потеряли Пелопоннес. Кроме того, налицо было различие между позициями франков и венецианцев. Первые, воспитывавшиеся в рамках феодальной системы, рассматривали свои новые владения как феоды, а их держателей — как вассалов. Однако феодальная система базировалась на владении землей, а Венеция, будучи морской республикой, никогда не обладала подобным преимуществом. Венецианцы были купцами и торговцами, и для них иностранные колонии оказывались полезны лишь постольку, поскольку их наличие способствовало развитию коммерческих интересов республики. Именно по этой причине Дандоло в своих претензиях ограничился, помимо Пелопоннеса, только прибрежными областями и островами. Но даже тут он позарился — если так можно сказать о слепом — на слишком многое. Он и пальцем не пошевелил, когда Жак д’Авен двинулся в Эвбею или когда Шамплитт и Виллардуэн создали Ахейское княжество. По-настоящему его интересовали только два порта — Модон и Корон — на южной оконечности Пелопоннеса. В 1206 г. он отправил своего сына вместе с небольшим флотом, чтобы тот отвоевал их для республики. Задача была быстро выполнена, и порты оставались в руках венецианцев в течение нескольких следующих столетий.

Что же до множества островов, в том числе всех Кикладских, которые им достались, то венецианцам вновь пришлось признать: несмотря на значительные возможности Серениссимы[143], справиться с задачей прямого управления ими всеми было невозможно. Решение, таким образом, заключалось в следующем: некие частные лица займут большую часть островов и будут править ими от имени Венеции. Случилось так, что в число венецианцев, отправлявшихся в Крестовый поход, входил племянник дожа Дандоло, Марко Санудо, который, прослышав новости, не стал терять времени даром. Снарядив за свой счет восемь судов, он быстро набрал группу молодых венецианцев, придерживавшихся сходного образа мыслей и имевших вкус к приключениям, и вместе с ними отправился в путь, чтобы заявить свои территориальные претензии. Там, на Наксосе, Андросе, Паросе и Антипаросе, Мелосе, Иосе, Аморгосе, Санторини и дюжине других островов они добились приобретения личных владений, получив их в лен от Санудо, ставшего графом Архипелага.[144] Такие же меры они приняли в отношении Корфу и других островов Ионического архипелага близ Адриатического побережья.

Оставался лишь Крит — богатейший и наиболее значимый среди всех греческих островов, в отношении которого Дандоло заключил сделку с Бонифацием. Однако вновь возникла неожиданная проблема — со стороны Генуи. Еще до того как венецианцы завладели островом, генуэзцы основали здесь торговую колонию, и с самого начала было ясно, что они не отдадут ее без боя. Поэтому Венеция выслала большой флот, которому удалось на время изгнать энергичного графа Мальтийского, пиратского капитана Энрико Пескаторе. Тот, однако, обратился к папе Иннокентию, и борьба продолжилась еще пять лет, вплоть до 1212 г., когда его самого и его соотечественников в конце концов вынудили отступить. С этого момента и в течение следующих четырех с половиной веков островом правил венецианский губернатор, носивший титул дожа, — очевидный знак того, какую важность придавала этому Венецианская республика.

Со смертью Генриха Эно в 1216 г. (в возрасте сорока лет) империя франков вступила в длительную полосу упадка. Генрих был замечательным правителем. Он оказался единственным владыкой Латинской империи, кто проявил одаренность в искусстве управления государством; выражаясь языком экономистов, он унаследовал дело, на которое уже махнули рукой, и менее чем за десять лет превратил его в перспективное предприятие. Если бы у его наследников имелась хотя бы крупица его способностей, на троне Константинополя никогда бы вновь не появился правитель-грек. Теперь же, когда Генрих более не стоял у руля, было очевидно: окончательное восстановление города в качестве столицы Византийской империи — лишь вопрос времени. Между тем Никейская империя, находившаяся под властью Иоанна Ватаца (зятя Ласкариса), постоянно усиливалась. К 1246 г. его владения охватывали большую часть Балкан и значительную территорию Эгеиды, его соперники понесли ущерб или были уничтожены. Он приготовился к достижению последней цели, которой посвятил свою жизнь.

Иоанн Ватац, как никто другой, заслуживал того, чтобы с триумфом ввести византийскую армию в Константинополь. Увы, его здоровье с давних пор давало повод для беспокойства. Он страдал эпилепсией, и с возрастом приступы становились все чаще и тяжелее, временами серьезно нарушая его психическое равновесие, — в эти моменты он был снедаем нездоровой завистью к своему главнокомандующему Михаилу Палеологу. Что еще ужаснее, эта болезнь передалась его сыну и преемнику Феодору II, причем в более тяжелой форме. Когда же Феодор умер — в августе 1258 г. в возрасте 36 лет, — процарствовав всего четыре года и оставив наследником маленького сына, в результате дворцового переворота на трон взошел Палеолог. Молодой военачальник, которому было всего 34 года, уже был знаком с превратностями судьбы. В первую очередь он должен был одолеть своего врага — императора, который в 1252 г. зашел так далеко, что отлучил его от церкви и заключил в тюрьму. Проблемы, однако, продолжали преследовать его и после восхождения на трон: ему пришлось противостоять союзу, в который входили деспотат Эпирский, созданное крестоносцами Ахейское княжество, расположенное на Пелопоннесе, и молодой Манфред Сицилийский — незаконный сын правителя Западной империи Фридриха II. Последний был по-настоящему страшным противником. Однако когда две армии встретились близ Пелагонии (нынешнего Битолья) в начале лета 1259 г., коалиция просто-напросто развалилась.

Решительно настроенный не упустить шанс, в начале 1260 г. Михаил двинулся на Константинополь. Первая его попытка взять город провалилась. Его тайный агент, находившийся в столице, не смог открыть ворота, как то было условлено; равным образом оказался неэффективным другой план — нападение на Галату, расположенную на дальней стороне бухты Золотой Рог. Но в ту зиму Михаил одержал дипломатическую победу: 13 марта 1261 г. он подписал соглашение с Генуей. Согласно его условиям, в обмен на помощь в предстоящей борьбе генуэзцам было обещано, что они получат все привилегии, которыми пользовались до того венецианцы, включая венецианские кварталы в самом Константинополе и других главных портовых городах империи, а также свободный доступ в порты на Черном море. Для Генуи это соглашение имело историческое значение: оно заложило основы для формирования ее господства в торговле на Востоке. На Византию же в конечном итоге оно навлекло катастрофу, так как две итальянские морские республики постепенно завладели всем, что оставалось от ее власти на море, и продолжали свое вековое соперничество, так сказать, над ее беспомощным телом. Однако это было уделом будущего. Весной 1261 г. союз с Генуей, несомненно, казался Михаилу Палеологу и его подданным даром небесным.

Окончательное обретение Константинополя произошло почти случайно. В середине лета 1261 г. Михаил отправил во Фракию одного из своих военачальников, Алексея Стратегопулоса, с небольшой армией. Когда тот достиг Селимбрии (совр. Силиври), расположенной примерно в сорока милях от Константинополя, Алексей узнал, что состоявший из латинян городской гарнизон отсутствует: венецианцы призвали его, дабы атаковать остров Дафнусию, принадлежавший Никейской империи (тот, кто обладал этим островом, контролировал вход в Босфор со стороны Черного моря). Алексею также сообщили о калитке в стене, ограждавшей город с суши, через которую вооруженные люди могли легко проникнуть в столицу. В ту же ночь небольшой отряд проверил эти сведения. Незаметно проскользнув внутрь, солдаты застали стражей-франков врасплох и сбросили с бастионов, после чего тихо открыли одни из городских ворот. На рассвете 25 июля 1261 г., в понедельник, остальная часть армии вошла в Константинополь, почти не встретив сопротивления.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Срединное море. История Средиземноморья"

Книги похожие на "Срединное море. История Средиземноморья" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Джон Норвич - Срединное море. История Средиземноморья"

Отзывы читателей о книге "Срединное море. История Средиземноморья", комментарии и мнения людей о произведении.