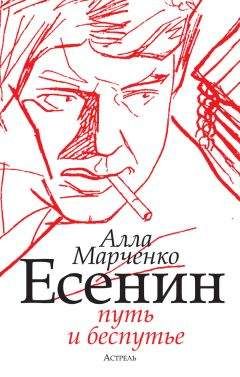

Алла Марченко - Есенин. Путь и беспутье

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Есенин. Путь и беспутье"

Описание и краткое содержание "Есенин. Путь и беспутье" читать бесплатно онлайн.

Если Пушкин – первая любовь читающей России, то Есенин – последняя ее любовь. Казалось бы, завидная судьба. Но недаром сам Есенин, сравнивая себя с Пушкиным, признался: «Счастье оказалось трудным»… В изобилии биографических версий и противоречивых суждений читатель теряется – где искать настоящую правду? Как разглядеть живое лицо поэта?

Алла Марченко, автор книг «Лермонтов» и «Ахматова: жизнь», лауреат премии «Большая книга», строит свою убедительную реконструкцию его трагического пути.

Вот так, неожиданно для самого себя, из последнего ученика, второгодника, в первую же неделю учебного года Есенин оказался в числе лучших. И сразу изменилось отношение сверстников – перестали походя задирать и дразнить то кудряшом, то девкой. Правда, перед школой мать все-таки отвела волосатика в Кузьминское, где в парикмахерской будочке его обкорнали под ноль, как новобранца. К весне Сергей снова зарос, но таких крутых, непослушно-тугих кудрей, какие старая нянька гофрила гарным маслом, у Есенина больше не будет. В последний год его яркие, цвета спелой овсяной соломы волосы и посерели, и перестали виться. Но и до 1925-го, как вспоминают очевидцы, были скорее волнистыми и «завивались кудрями» либо в сырую погоду, либо на концах, если Сергей Александрович долго не стригся.

В год переселения из дедовского дома в жизнь Сергея властно вторглась улица с ее опасными соблазнами и неписаными законами. До школы, кроме соседских близняшек, уличных друганов, в дом не вхожих, у него не было. Родичи близнят Федора Титова недолюбливали, и их пацаны, зная это, тишком поколачивали соседского хлюпика, если тот оказывался на улице без присмотра. Бабка Наталья, охая, прикладывала к синякам внука черняшку с медом, наказывала сыновьям запирать ворота на верхний засов, а дед смеялся, подзадоривал на кулачную и на жену цыкал: «Ты у меня, дура, его не трожь. Он так будет крепче».

Дедова наука пригодилась. Отчий дом Есенина стоял в центре села, рядом с церковью и школой, и здесь всегда кучковалась деревенская ребятня. В зрелые годы поэт вспоминал свой опыт привыкания к нравам улицы и не слишком успешную борьбу за лидерство с легкой иронией. Дескать, тогдашние соперники били «в морду», нынешние целят в душу:

Худощавый и низкорослый,

Средь мальчишек всегда герой,

Часто, часто с разбитым носом

Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме

Я цедил сквозь кровавый рот:

«Ничего! я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет».

……

Как тогда, я отважный и гордый,

Только новью мой брызжет шаг…

Если раньше мне били в морду,

То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,

А в чужой и хохочущий сброд:

«Ничего! я споткнулся о камень,

Это к завтраму все заживет!»

«Все живое особой метой…», 1922

На самом деле и в отрочестве били не только в морду, но и в душу – за то, что не такой, как все, и он уже тогда догадывался: чтобы уцелеть, надо прикинуться таким, как все, а свою особость, роковую печать избранности и отмеченности, утаить-спрятать. Прямой и легкий, присмотревшись к константиновским заводилам, стал он ходить вразвалочку, картинно сутулясь. Троюродный его брат Н. И. Титов вспоминает: «Я как сейчас помню его во главе большой ватаги мальчишек. Сергей, чуть сутулый, в темном пальтишке и с палкой в руках. Ватага делала набеги на чужие сады и огороды, играла или просто балагурила, катясь темной массой по улице села в сумерки…» Войдя в роль «коновода» и заигравшись, Есенин частенько терял чувство меры. Ночные налеты на сады и огороды были в Константинове в обычае, не одобрялись, конечно, но и не осуждались, особенно в урожайные годы, когда яблоки некуда было девать – скармливали свиньям. Иное дело рыба. Рыба – это и еда, и товар, поэтому и ночной набег на чужие верши – уже не озорство, а воровство. Есенин же, как свидетельствует детский его товарищ Клавдий Воронцов, позволял себе и это, причем в одиночку – ватага в рискованных случаях отступалась от своего атамана: «Иногда днем приметит, кто где расставил верши (это снасти, которыми ловится рыба), а вечером повытаскивает оттуда все, что есть».

Утверждали ли подобные перехлесты авторитет атамана или наоборот – из мемуаров деревенских приятелей поэта понять трудно. Еще труднее догадаться, что же на самом деле думали о Сережке Есенине товарищи «первоначальных лет». Их воспоминания о знаменитом земляке написаны в начале 1926 года, сразу же после смерти поэта, когда даже в Рязани была учреждена комиссия по увековечению его памяти, и по одному этому уже в замысле отредактированы, повернуты праздничной, нарядной стороной. Единственное исключение – мемуары Николая Сардановского. Написанные в шестидесятых, с использованием записок 1926-го, они являются едва ли не самым объективным источником сведений об отрочестве Есенина. Правда, познакомились подростки только летом 1907-го, когда Сергею было почти двенадцать и он уже год как отбился от уличной ватаги, чему незаметно, без нажима, поспособствовал священник Константиновской церкви отец Иван, человек недюжинного ума и большого чадолюбивого сердца.

Иван Яковлевич рано овдовел, и семья его по приезде в Константиново состояла из одной малолетней дочери Капы. С годами количество домочадцев увеличилось, хотя Капитолина Ивановна замуж не вышла. К той поре, как отец Иван приохотил к своему очагу Сережу Есенина, здесь уже жили на правах приемных детей племянник хозяина Клавдий Воронцов и Тимоша Данилин, сын нищенки, когда-то постучавшейся к Поповым за милостыней.

Фамилия отца Ивана была Смирнов, но константиновцы именовали его домочадцев Поповыми, в конце концов Поповым стал и сам Иван Яковлевич. Как о Попове вспоминает о нем и старшая сестра Есенина. Екатерина родилась в 1905-м и еще застала непорушенными быт и атмосферу дома, который силою вещей оказался Главным домом отрочества поэта и в прямом, и в переносном смысле. Поповы были ближайшими соседями Есениных, и с верхотуры необычно высокой избы были хорошо видны и крыша смирновского дома с нарядными ставнями, и парадное крыльцо, закрытое с улицы живой изгородью. «Кусты акаций, – вспоминала Екатерина, – каймою облегали невысокий старинный дом со створчатыми ставнями. Направо – церковь, белая и стройная, как невеста, налево – дом дьякона, дальше – дьячка. Большие сады позади этих домов как бы сплелись между собою и, полные яблок и ягод, были соблазнительно хороши. В старинном доме с акациями жил наш священник отец Иван. Невысокого роста, с крупными чертами лица, с умными черными глазами, он так хорошо умел ладить с людьми, что не было во всей округе человека, который мог что-нибудь сказать плохое об отце Иване… Утонувший в зелени дом был очень удобен. Он состоял из трех частей. Первой частью была горница. Вторая часть называлась “сени” – это самое веселое место в доме, здесь зимой и летом играли в лото, в карты, играли на гармонии и гитаре. Здесь рассказывали были и небылицы, здесь спевались певчие – словом, вся жизнь протекала в сенях. Сергей был почти ежедневным посетителем поповых сеней, дома он только спал и работал, весь свой досуг проводил у Поповых. В саду у отца Ивана был еще другой дом, и Сергей иногда ночевал там вместе с загулявшей до свету молодежью, которая, как пчелы к улью, слеталась к отцу Ивану со всех концов».

Более пятидесяти лет прослужил Иван Яковлевич в Константиновской церкви, а когда открыли земскую четырехлетку, преподавал в ней Закон Божий. Он же первый обратил внимание на сынишку Татьяны Есениной и даже указал на него школьным учителям супругам Власовым: мальчишка, дескать, Богом отмечен. Власовы с батюшкой не согласились, остались при своем осторожном мнении: да, способный, но неусидчивый, не Тимоша Данилин, гимназию не потянет. Спорить с земцами батюшка не стал, но от улицы Татьяниного мальца отвадил, подружив с приемышами – Клавдием Воронцовым и Тимошей Данилиным. (Татьяна Федоровна у Поповых и полы мыла, и стирала – и то и другое делала не по-деревенски, а как у господ, в Рязани, выучилась; Капитолина Ивановна это ценила и расплачивалась не скупясь.)

В каникулы к маленькой домашней компании присоединялся еще и Николай Сардановский, двоюродный внук хозяина. Зимой он приезжал и один, но в летнее время – почти всегда с матерью и сестрами: Серафимой, старшей, и младшей, Анной. Мать Николая Вера Васильевна преподавала в школе, и отпуск ей полагался долгий. Был Николай на два с половиной года старше Сергея, но это дружеству не мешало. Клавдий Воронцов, сын покойной сестры отца Ивана, вообще малявка, младше и Сережи, и Тимоши, а без него ни одна затея не обходится.

Сейчас это кажется странным, но в те времена разница в возрасте среди одноклассников в три и даже в четыре года – дело обычное. Кроме того, в сельских школах дореволюционной типовой земской постройки было всего два учебных помещения. В одном, вместе, у одного учителя занимались первый и третий классы, в другом – второй и четвертый. В результате вопрос о старшинстве запутывался окончательно, но при этом самые старшие все-таки слегка опекали самых младших. Среди подлетышей, пригретых заботой отца Ивана, роль опекуна исполнял Коля Сардановский. Капитолина Ивановна про него говорила: Николаша весь в талантах, будто елка рождественская в пряниках. И это не было преувеличением. Без репетиторов поступил в Московский коммерческий институт, сам себя образовал по музыкальной части и на скрипке играть выучился. А главное – сочинял стихи и самостоятельно, по книгам, осилил основы русского стихосложения. Была в характере Сардановского и еще одна особенность – склонность к учительству и просветительству, он охотно делился знаниями с приятелями. Для Есенина появление в их маленькой компании образованного взрослого мальчика было подарком судьбы. Или, как выражались тогдашние ухажеры, улыбкой случая на балу удачи. Не случайно именно ему Сергей стал не просто читать вслух, но и показывать рукописи своих стихов. «Примерно спустя год после нашего знакомства, – вспоминал Николай Сардановский, – Сергей показал мне свои стихотворения. Написаны они были на отдельных листочках различного формата. Помнится, тема всех стихотворений была описание сельской природы».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Есенин. Путь и беспутье"

Книги похожие на "Есенин. Путь и беспутье" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алла Марченко - Есенин. Путь и беспутье"

Отзывы читателей о книге "Есенин. Путь и беспутье", комментарии и мнения людей о произведении.