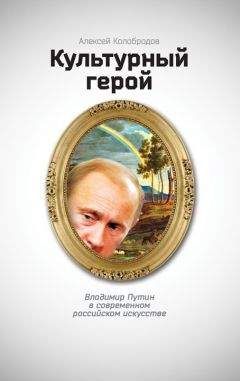

Алексей Колобродов - Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве"

Описание и краткое содержание "Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — первая серьезная попытка разобраться с феноменом многолетнего российского лидера Владимира Путина языком искусства, посредством текстов и смыслов, произведенных как в России девяностых и нулевых, так и созданных ранее, но предвосхитивших контексты путинского времени.

Автор — журналист, прозаик и литературный критик Алексей Колобродов — анализирует кино, телевидение, шоу-бизнес и музыкальный андеграунд, но в большей степени современную русскую литературу, заявляя в авторском предуведомлении: книга родилась именно на стыке литературы и политики.

А. Колобродов использует в качестве экспертов Федора Достоевского, Николая Носова, Василия Аксенова, Владимира Высоцкого, Александра Проханова, Виктора Пелевина, Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Юлию Латынину и других авторов.

Исследование, не лишенное некоторой провокативности и авторского произвола, тем не менее многое объясняет серьезному читателю о времени, природе власти, механизме общественных движений и энергии заблуждений.

Самое интересное, что и знаменитый сценарист Эдуард Володарский, и Хотиненко (не говоря о Миронове) тему потянули бы. Однако предпочли формат «Достоевский-light» — не батальное полотно, а портрет в движении.

Видимо, дело не столько в социальном заказе, сколько в запросах, по Булгакову, «зрительской массы». Тех самых наших — в кавычках и без.

Самое интересное, что и про Лимонова уже сейчас можно делать сериал — без литературы, однако с войной, тюрьмой и даже политикой, с Бродским и красавицами, и — отчего нет? — с эпизодами «придумывания» «Наших».

Но при таком раскладе Эдуард Вениаминович точно откажется от авторства. В пользу даже не Достоевского, но Суркова.

Два Владимира: Путин из страны Высоцкого

Диалектика: в зиму русских выборов 2012 года важнейшим из искусств «для них», властей, снова явилось кино.

Владимир Ильич говорил «кино и цирк», извиняя безграмотность масс — но цирк теперешние власти обеспечили себе сами, в собственном лице. А для масс оставили телевизор, который вдруг стал давать сбои в принципиальнейшем деле промывания мозгов. Конкурентом ТВ (по массам, а не по промыванию) сделался монстр и вовсе Ильичу неведомый — Интернет. Но ни то ни другое по ведомству искусств не проходят. Даже в сознании властей. Они-то знают, что из министерства культуры прачечную сделать можно, а вот наоборот…

Прочие же художества, и прежде всего литература, важнейшими так и не признаны, оставшись для государства разновидностью домашнего музицирования. Если громко — раздражает, конечно, но права на частную жизнь у нас никто не отменял. Точнее, отменял, и известно кто… Ладно.

По фильмам отчетного периода про Россию и власть можно было понять практически всё.

Летом в прокат вышел Generation «П» — малобюджетный не по факту, но по исполнению апофеоз тусовочного кино. Как принято в таких случаях говорить — по мотивам. Притча Пелевина о диктатуре PR и виртуальности власти на экране предстала застольной байкой, сто раз повторенной в надоевшей самой себе компании. Выдохшейся, как незакрытая и позабытая полбутылки водки, которою в трудный час пришла нужда опохмелиться.

Дальше случился второй том «Мертвых душ», в смысле «УС-2. Цитадель» Никиты Михалкова, и стало понятно, что вместо истории, даже недавней, у нас теперь мифология и ролевая игра.

«Елена» Андрея Звягинцева — перестроечное кино, пересказанное по новой фене для того, чтобы понять, куда и как сливается русский мир в последние четверть века. Столичная тусовочная публика была в восторге и страхе, и полюбила бояться «Елены», и зауважала в себе эту боязнь.

Владимир Мирзоев в «Борисе Годунове» поступил с новой феней изящней — не изменив в пушкинском тексте ни строчки, ни запятой (за исключением возраста Отрепьева), перенес действие в наши если не дни, то интерьеры. Разложил нам, что Смута в России перманентна, а самозванчество — актуальный тренд. Мы, положим, и без того знали, но получилось — красиво, пугающе, тонко.

Про «Жила-была одна баба» — выдающийся, без дураков, жестокий, как последний приговор, фильм Андрея Смирнова — известно, что с матчастью крепко помог замглавы президентской администрации Владислав Ю. Сурков. Сплетничали, будто антикоммунистический пафос этой неизбывной тамбовщины (которого у Смирнова особо и нету) — аккурат к выборам.

А начался киногод с «Кочегара» Алексея Балабанова и закончился «премьерой года» — фильмом «Высоцкий: спасибо, что живой» Петра Буслова.

В этих двух случаях — особый разговор.

1. Гражданка Война

Весь солидный на сегодня корпус балабановского кино — это роман с продолжением, даже, наверное, газетный роман-фельетон. Сад расходящихся персонажей одной географии с повторяющимся сюжетом.

Балабанов — никакой не хронист империи (даже разрушающейся), не певец патологий и насилия в разнообразных его видах, никакой не отмороженный патриот и не фестивальный художник-мизантроп.

Это — отечественный аналог Данте, не по масштабу, естественно, а по функционалу: Балабанов последовательно демонстрирует круги русского ада. В моменты, когда ад максимально распахнут и представлен объемной картинкой, смердит продуктами разложения и благоухает болотной растительностью.

Адовых кругов, как известно, девять, «Кочегар» — 13-й фильм Балабанова, но если не считать работ 80-х и коммерческого, хотя и отнюдь не попсового «Брата-2», циферки аккуратно бьются.

Адские дни открытых зверей, натурально, приходятся на распад не столько страны, сколько привычных смыслов — будь то декадентский Петербург («Про уродов и людей»), кафкианский реализм в «Замке», мутный закат Совка («Груз 200», естественно), наркотическая музыка революции («Морфий») ну и, конечно, гражданская война в столь притягательные для Алексея 90-е. «Брат», «Жмурки», «Война», теперь вот «Кочегар».

Тут, кстати, следовало бы еще раз отметить анахроничность саундтреков, которыми Балабанов зачарован со времен «Брата», а в «Грузе 200» центровой фишкой сделался «Маленький плот» Юрия Лозы, написанный позже киношного хронотопа.

В «Кочегаре» главная музыкальная тема — прицыганенное латино гитариста Дидюли, первый альбом которого вышел в 2000 году; более того, знаменитый гитарист как-то участвует в сюжете — все эти постмодернистские штучки забавны на фоне призывов режиссера не умничать, ища в «Кочегаре» скрытых подтекстов. Гибкие отношения со временем — это ведь одно из основных свойств потусторонней реальности.

«Истерика» «Агаты Кристи» и «Смешное сердце» моего старинного знакомца Черного Лукича (кстати, не упомянутое почти никем из рецензентов, а под него меж тем совершается сильнейшая сцена фильма) — тоже песенки, плавающие по времени, безоговорочно к 90-м отнести их нельзя.

Как и самого «Кочегара» — Балабанов лукавит, играет со смыслами, в последнюю очередь, может, учитывая то обстоятельство, что беспредел лихих 90-х якобы невозможен в стабильные нулевые.

Забавно, что герой-кочегар, якут, бывший майор СА, ветеран Афгана, Герой страны, сыгран якутским актером Михаилом Скрябиным, а до этого он побывал вьетнамцем в «Грузе-200».

Кстати, жил в русском мире еще один художник, на полном серьезе и пафосе претендовавший на лавры национального Данте. Звали его Николай Гоголь, а его римейк «Божественной комедии» — «Мертвыми душами». Все строго по канону: первый том — «Ад», второй — «Чистилище» и т. д. Причем «Аду» в глобальном своем замысле Николай Васильевич отводил скорее служебную роль, главными должны были стать следующие части поэмы.

Все знают, что получилось у Гоголя то, что получилось. Словом, интересно, куда после девяти фильмов-кругов устремится Алексей Балабанов…

Другое дело, что, подбирая «Кочегару» русский литературный аналог, споткнешься скорее о Чехова. Та же внешняя простота и безыскусственность, бархатная диктатура подтекста, умиротворяющая ровность интонации как объективный фон для зверств, крови (ее, впрочем, разумно немного) и дикости.

Этот же фон укрупняет подлинно прекрасные вещи и явления — огонь (главный герой «Кочегара» — огонь; второй «по главности» — окраинный, мрачный, зимний Питер), детей (великолепны), прекрасность и бессмысленность любого писательства-творчества…

Забавно, что у Балабанова, которого многие до сих пор полагают чуть ли не националистом, в «Кочегаре» явно прослеживается симпатия к малым народам империи даже на уровне глянцевых стандартов. Якуты худощавы и симпатичны. Русские же (ну или шире — славяне) — неприятны, поскольку обильны в разных проявлениях. Один словоохотлив (Снайпер), другая сисяста (дочь Снайпера), третий жопаст и животаст (Бизон), он же не произносит ни единого слова, что также воспринимается как излишество. «Здоровый такой, только молчит все время», — говорит о нем героиня.

Лежащая на поверхности метафора одичания «коренного населения» на фоне чистоты и ценностной простоты «меньших братьев» — многослойна. Тут не столько утрата человеческого, сколько обретение адского — технология, конвейер, «умри ты сегодня, а я завтра».

Я не первый раз говорю: наиболее чуткие отечественные художники (Прилепин, Владимир «Адольфыч» Нестеренко, Балабанов) давно обозначили параллели между Гражданской войной, искусством 20-х и современностью начиная с 90-х.

В этом смысле фраза майора-кочегара о врагах и своих воспринимается чуть ли не прямой цитатой из «Конармии». Или «Тихого Дона».

В аду воюют всегда, и все — свои.

2. Жестокий бартер

Когда пошли разговоры о художественном кино про Высоцкого, я подумал, как Аксаков про второй том «Мертвых душ»: его или вовсе не выйдет, или выйдет дрянь.

Люди моего поколения и старше, ожидавшие премьеры, проявляли аналогичный скепсис.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве"

Книги похожие на "Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Алексей Колобродов - Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве"

Отзывы читателей о книге "Культурный герой. Владимир Путин в современном российском искусстве", комментарии и мнения людей о произведении.