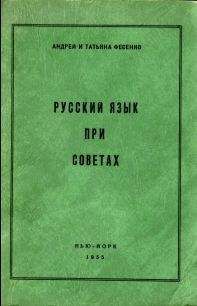

Андрей Фесенко - Русский язык при Советах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русский язык при Советах"

Описание и краткое содержание "Русский язык при Советах" читать бесплатно онлайн.

«немецкая овчарка» – стала обозначать женщину, находящуюся близких отношениях с немцами;

«душегубка» явилась названием передвижной газовой камеры:

…название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность – душегубка… (Леонов, Избранное, 609).

В свою очередь, на территории, уже освобожденной от немцев, стали возникать слова и выражения, чаще всего, связанные с восстановлением сильно разрушенных городов. Так, знаменитое, позже широко распространившееся по стране, «черкасовское

движение» (отсюда «черкасовец», «черкасовка») получило свое название по имени сталинградской работницы А. Черкасовой, организовавшей в 1944 году первую добровольческую строительную бригаду, преимущественно из женщин:

Это была самая первая черкасовская бригада в Севастополе… (Известия, 4 янв. 1945).

Появление этого слова отметил и Е. Долматовский в своих «Сталинградских стихах». (Москва, Сов. писатель, 1952 г., стр. 60):

Не слышал, не ведал народ

Доселе названья такого,

А нынче вошло в обиход

«Черкасовцы» новое слово.

Включите ero в словари,

Товарищи языковеды…

Сюда же следует отнести и термин «уличный комитет». Обычно такие комитеты состояли из домохозяек-активисток, взявших на себя ремонт разрушенных зданий и заботу о фронтовиках и их семьях.

Широко развернули свою работу на всей свободной от немцев территории «тимуровцы» пионеры и школьники, получившие свое название от популярной повести А. Гайдара «Тимур и ero команда», вышедшее еще до войны:

Юльку знает вся школа, она играет там роль: ее тимуровская команда самая передовая. Тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков. (Панова, Bpeмeнa года, 72).

Вне сомнения, военные неологизмы, как отечественного, так и иностранного происхождения, недолговечны. Их возраст определяется, в основном, возрастом самой войны, они рождаются и умирают вместе с последней. Особенно это касается вapвaризмов, связанных с моментами оккупации, это «проходящие тени» в языке, не больше.

Но кое-что, нашедшее себе применение в послевоенный период или оказавшееся достаточно ярким и типичным для самои войны, задержалось в языке ее участников, а через них проникло и в общий язык. Недаром один из гepoeв повести Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» замечает:

Войны нет, а слова не забываются, нет, нет, да и вспомнишь! Сколько новых слов мы выучили на войне! (Стр. 281).

Действительно, война создала множество новых слов, но фразеология ее довольно бедна. Однако, некоторые существовавшие ранее сочетания завоевали себе более широкую популярность, оставаясь в живом языке и после войны, и утверждая себя в литературе:

…громыхал на стрелках угольный эшелон. Ему дали «зеленую улицу» – право обгонять скорые и пассажирские поезда, eгo не задерживали на станциях. (Литературная газета, 10 ноября 1948).

«Зеленую улицу» – грузам социалистического земледелия. (Гудок, 15 июля 1949).

Это выражение, очевидно, возникшее благодаря зеленым oгням семафоров, указывающих, что путь свободен, было. введено в литературу А. Первенцевым, в eгo повести «Испытание» (1942). В дальнейшем, становясь всё более популярным, оно послужило названием повести Ан. Сурова, получившего за нее сталинскую премию, и даже проникло в поэзию:

…Кoгда стволы зениток ввысь

Подняв над «улицей зеленой»

Безостановочно неслись

Туда, на запад, эшелоны.

(А. Твардовский, За далью – даль).

Утверждение этого словосочетания в литературе засвидетельствовано употреблением eгo в полностыо метафоризованной форме:

Он замечает и нарушителей порядка и закона, чьим похождениям скажет «стоп!», чьим поступкам не сделает «зеленой улицы» [49]… (Г. Рыклин, В защиту милиционера; Известия, 7 июля 1954).

Не меньшей образностью отличаются и другие, порожденные уже войной, выражения:

На автомобилях продефилировали десантники – «небесной пехотой» прозвал их народ. (Литературная газета, 10 ноября 1948).

Штурмовики, эти «летающие танки», как звали их в пехоте… (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 14).

* * * * * *

Если мы сделаем небольшой экскурс в область лексики Первой мировой войны, то сможем отметить аналогию в методах словотворчества, хотя сами созданные обеими войнами слова и отличаются друг от друга. Прекрасным свидетельством этого является чрезвычайно интересная по записям живого солдатского языка книга военного врача Л. Войтоловского «По следам войны», получившая высокую оценку М. Горького, рекомендовавшего ее всем «пламенным и искренним словолюбам».

Мы видим, что и фронтовая лексика 1914-15 гг. охотно включала «зоологические» названия:

…шестипудовые «кабаны» гигантскими молотами опускаются на мертвые камни (стр. 296).

…пошли наши козули (казаки) по картошку… (стр. 143).

…какой-то штабной «фазан», небрежно играя хлыстиком, промямлил (стр. 322).

Однако участники Второй мировой войны, восприняв метод отцов, не воспользовались ни одним продуктом их словотворчества. Совпадением, но не повторением было слово «фазан», вынырнувшее в другом поколении и в другой стране: в немецком языке гитлеровского периода появилось выражение «Goldphasan», характеризовавшее крупных партийных чиновников, обычно околачивавшихся в тылу и щеголявших в расшитой золотом форме.

Что касается имен собственных для обозначения орудий войны, то современные отечественные «катюши» и «Раисы Семеновны» [50], «Яшки» (ястребки), «Борисы Петровичи» (от сокращения «б. п.» – бронепоезд) [51] и иноземные «фердинанды» имели своих старших родственников и на фронтах Первой мировой войны:

…А наша «Мавруша» (мортирная пушка) знай лущит и лущит… (Там же, стр. 479).

…ахнула шестидесятипудовая «берта»… (Там же, стр. 211).

Подобно бытовым словам «зажигалка» и «керосинка», проникшим в лексику Второй мировой войны, в 1914-18 гг. исключительно популярным и вошедшим в литературу было слово, обозначавшее крупнокалиберный немецкий снаряд:

…И вдруг «чемоданом» ахнуло… (Там же, стр. 124).

Авиация в первой войне сыграла несравненно меньшую роль, чем во второй, но и здесь, в наименовании аэропланов не обошлось без юмора, подчас несколько вульгарного:

Даже солдаты тревожно поглядывают наверх, следя за полетом аэропланов:

– Шилозадка (германский аппарат системы Таубе) - волнуются они.

– Не, австрийская вошка. (Там же, стр. 277).

Но необходимо отметить, что некоторые понятия-метафоры, рожденные Первой мировой войной, не нашли себе соответствия в последующей войне. Они не родились, не «посмели» родиться в русской лексике, созданной народом, но цензурированной партией. В вышеупомянутой книге Войтоловского мы находим:

Там же беглые дезертиры прячутся. «Рябые», – знаете? (Стр. 142).

По роже вижу, всё самострелы. Палечники. (Стр. 441).

В стране, где каждый военнопленный был объявлен изменником родины, сталинские политкомы зорко следили, чтобы подобные слова не могли фигурировать в речи советского солдата (хотя сами явления, в частности дезертирство, повторялись многократно). Если же они и рождались стихийно, то уже в литературу, по дороге к которой имеется слишком много цензурных рогаток, они, во всяком случае, попасть не могли. Характерно, что слова вроде приведенных выше «ныриков» смогли быть зафиксированы в прессе, конечно, эмигрантской, только тогда, когда их носители оказались по эту сторону «железного занавеса».

Проведя, так сказать, историческую параллель между русским фронтовым языком Первой и Второй мировых войн, необходимо отметить, что наблюдавшиеся в нем элементы являются не только не специфически-советскими, но и не специфически русскими. В. Жирмунский в уже цитировавшейся нами работе «Национальный язык и социальные диалекты» (стр. 116) говорит:

«Одним из наиболее ярких примеров жаргонного творчества в наши дни являются жаргоны действующих армий эпохи империалистической войны. Обширные материалы по этой теме, собранные лингвистами-патриотами всех наций свидетельствуют о совершенно аналогичных тенденциях развития в языках различных воюющих стран».

Опираясь на работы иностранных ученых [52], В. Жирмунский приводит в своей книге ряд слов, которые мы могли бы разбить на те же группы, что рассматривались нами в разделе о советской фронтовой лексике. Итак, мы видим, что старые слова-названия предметов домашнего обихода (типа «зажигалка» и «керосинка») применялись и для метафорического наименования предметов боевой обстановки, прежде всего орудий войны 1914-18 гг.

Так, во французском языке мы находим: marmite (сковородка) и sac- a- charbon (угольный мешок) для обозначения тяжелогo снаряда (нем. Kohlenkasten); штык иносказательно именовался cure-dent (зубочистка) и fourchette (вилка). Пулемет назывался machine a coudre (швейная машина), moulin a cafe (кофейная мельница), poivriere (перечница), tacot(пишущая машина), и даже ecremeuse (сепаратор). Немецкие эквиваленты для этого же орудия – Nahmaschine (швейная машина), Kaffeemuhle (кофейная мельница), Mahmaschine (косилка), Fleischhackmaschine (мясорубка) и т. д.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русский язык при Советах"

Книги похожие на "Русский язык при Советах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Фесенко - Русский язык при Советах"

Отзывы читателей о книге "Русский язык при Советах", комментарии и мнения людей о произведении.