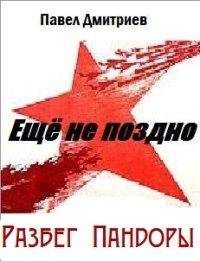

Павел Дмитриев - Разбег в неизвестность

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Разбег в неизвестность"

Описание и краткое содержание "Разбег в неизвестность" читать бесплатно онлайн.

Миновал первоначальный шок, охвативший Петра Воронова после его «провала» из 2010 года в прошлое СССР. Тяжелое колесо истории перескочило на рельсы новой реальности, и какой она будет – уже никто не знает. Но жизнь продолжается, на фоне быта и производственных интриг главный герой не устает внедрять компьютерные технологии XXI века в 1967 году. Сложностей на этом пути более чем достаточно, даже простейшие клавиатура и дисплей с трудом укладываются в сознании ученых и инженеров прошлого.

Между тем обогащенная знанием о будущем часть руководителей страны окончательно консолидирует политическую и экономическую власть и начинает осторожные реформы.

После моих легких намеков на толстые обстоятельства остановились на одной сорокадвухвершковой стойке. Снизу «встал» блок питания, над ним оперативная память, для начала на ферритовых кольцах, далее собственно компьютер и на самом верху коммутационное поле для подключения датчиков. Все провода предполагалось вынести вперед, сзади установить вентиляторы.

Сводить «весь завод» на одно устройство посчитали стратегически ошибочным шагом. Лучше ставить компьютер на цех или корпус и соединять потом десяток-другой таких узлов на один центральный пульт. До Ethernet тут еще как до Луны пешком, поэтому вполне справится последовательный RS-232. Благо у меня имелась куча образцов микросхем этого интерфейса.

К моему немалому удивлению, концепция ЭВМ с единой шиной для подключения различных модулей оказалась новой[76]. Но идея всем понравилась, возражений не было. С перечнем необходимых устройств тоже определились быстро. К привычному по две тысячи десятому году набору добавился УИ-8 (Универсальный интерфейс на восемь линий) для пресловутого «Консула» и перфоратора с читалкой ленты. Это понятно, в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году подойти с ноутбуком и отконфигурировать контроллер через web-интерфейс или SNMP не получится. Плюс сами модули еще и дополнили светодиодами[77] или цифровыми индикаторами для отображения текущего состояния.

Зато спор о разрядности и архитектуре ЭВМ растянулся на несколько дней. Первоначально я, недолго думая, предложил как образец хорошо знакомые персональные компьютеры начала восьмидесятых годов на процессорах Intel[78]. С их восемью битами на данные и шиной ISA на шестьдесят два контакта или даже что-то более простое, типа четырехбитного Intel 4004.

Однако специалисты НИИ «Интел» отнеслись к этому… Ну надеюсь, как к безобидному чудачеству далекого от реальной жизни директора. И в два счета доказали, что длинные «слова» современных ЭВМ появились совсем не случайно. Оказывается, это давало максимальную производительность при минимальном количестве транзисторов и диодов на частотах в сотни килогерц. Не зря на БЭСМ-4 «слово данных» – сорок пять бит, на ВНИИЭМ-3 – двадцать четыре, на «Днепре» – двадцать шесть, на ереванской «Наири»[79] – тридцать шесть… Да что там, на новой БЭСМ-6 обещают сорок восемь бит.

Так что по их мнению, учитывая мое истерическое требование кратности «степени двойки», ничего, кроме шестидесяти четырех, для новой современной ЭВМ и предлагать не стоит. С трудом удалось вернуть зарвавшийся коллектив на разрядность в тридцать два бита.

Дальше – больше. Обсуждали адресное пространство. Тут было все наоборот, признавалось вполне достаточным шестнадцать бит, что соответствовало памяти в шестьдесят четыре килослова, или, по привычной шкале, двести пятьдесят шесть килобайт.

Добрым словом вспомнил Билла Гейтса с его знаменитым «Шестьсот сорок килобайт памяти должно быть достаточно для каждого компьютера»[80]. Без этого я вполне мог забыть про ограничение, которое проклинало несколько поколений программистов.

Строго говоря, шина адреса в двадцать байт процессора 8086 позволяла адресовать тысяча двадцать четыре килобайта, поэтому я с ходу предложил не мелочиться и отвести на это все те же тридцать два бита для четырех гигабайт. Как раз столько ОЗУ стояло в моем ноутбуке.

С таким объемом я был не понят коллективом, долго спорили, ругались, все равно технически четко обосновать свою позицию не смог никто из присутствующих. В конце концов все же удалось «сторговаться» на двадцать четыре байта, которые позволяли адресовать шестнадцать мегабайт памяти. Зато мне удалось отстоять адресацию до каждого восьмибитного байта, а не тридцатидвухбитного слова. Уж очень этот момент навредил нам зимой в обработке текстов на БЭСМ-4.

В завершение про себя прикинул, сколько ножек должно быть у однокристального процессора. Получалось, что более сотни[81]. Не думаю, что в СССР шестьдесят шестого года смогут изготовить такого монстра. Но пока грузить себя и окружающих этим вопросом не стал – первую ЭВМ делать придется в любом случае на микросхемах логики. А там видно будет, все равно Старос, если согласится участвовать в проекте, техзадание под себя перекорежит так, что родной коллектив не признает.

Неожиданно решилась проблема с памятью. Правда, не обычной оперативной, а совсем наоборот, постоянной. При очередном медитировании над артефактами обнаружил исключительно удачные образчики для копирования[82], а именно микросхемы EEPROM 24C02[83] на двести пятьдесят шесть байт с последовательным интерфейсом, название которого из-за своеобразной аббревиатуры I2C[84] мне удалось запомнить. Но тут не обойтись без длинной предыстории, уходящей корнями в двадцать первый век.

Оптические модули SFP, уже успешно разобранные на полупроводниковые лазеры, в моей истории принято было отличать по брендам фирм – изготовителей коммуникационного оборудования. Каждый продавал свою, абсолютно уникальную линейку подобных устройств. Забавным моментом было то, что производили эти элементы «для всего мира» совсем другие заводы с мало кому известными названиями типа Finisar или Infinion. Но если изготовитель был готов продавать модуль за двадцать долларов, то бренд типа Cisco хотел получить с потребителя все двести долларов. Для этого в «фирменное» оборудование встраивалась простейшая защита, читавшая из SFP его название, которое хранилось в небольшой ППЗУшке-EEPROMке.

Естественно, сообразительные умельцы быстро сориентировались и, руководствуясь знаменитым принципом «зачем платить больше», научились «перешивать» EEPROM в дешевых модулях на любой нужный. Благо для этого не требовалось ничего, кроме паяльника[85], десятка пассивных элементов и обычного COM-порта. Знакомый электронщик собрал годное приспособление по схеме из Интернета минут за двадцать, жалко только, я не захватил его с собой в Н-Петровск. Но сэкономило оно мне в двадцать первом веке не менее десятка килобаксов.

И вот именно таких микросхем у меня оказалось полтора десятка. С запасом хватит для копирования в «Пульсаре». С другой стороны, всего четыре корпуса – уже килобайт, а значит, на небольшую плату влезет неплохая по нынешним временам операционная система. О программируемых калькуляторах и говорить не стоит, для них это должно быть вообще прорывом. Пожалел, что не сообразил раньше. С другой стороны, там и без меня работа продолжала идти в четыре смены. Заказчики начали понимать, какой прорыв перед ними, и стояли в очередь, жестоко рубились за место в схватках под розоватыми коврами ЦК КПСС.

С остальными проектами дела обстоят куда хуже. НИИ «Точной технологии», которому еще в прошлом году передали микросхему последовательного порта RS-232, буксовало с разработкой. Сначала они слезно попросили «еще хотя бы десятка два, а лучше сотню подобных чипов». Потом им потребовались какие-то технологические нюансы, которые я даже не смогу правильно выговорить. После закономерного отказа – ни слова в ответ, темнота в канале[86].

Заняться ими вплотную перед XXIII съездом КПСС не было ни времени, ни сил. Только ближе к лету свалил задачу на Ивана II, после отчета которого смог поставить точный диагноз по данному проекту – тяжелая организационная немощь в хронической стадии. При разборе их «великих» проблем главное было не удивляться, как СССР с таким менеджментом вообще смог дотянуть до тысяча девятьсот девяносто второго года. Не иначе призрак Ленина помогал, ведь без него тут можно уповать лишь на личное внимание и добрую совесть исчезающего подвида вменяемых homo soveticus.

Вообще, надо отдать должное Ивану II, в нем явно пропал талант писателя. В его отчетах работа советских НИИ проходила перед глазами, как в кино, причем широкоформатном цветном экране Dolby Digital, и со звуком. Хотя зачем далеко ходить за примерами? Третьего дня зашел к соседу – директору ТЭЦ. А он прямо в своей приемной (лицо красное, в белых пятнах) орет на инженера лет сорока:

– Федотыч! Ты что наделал?!

– Проводил входной контроль самопишущих щитовых ваттметров и варметров по вашему распоряжению. – При этом спокойно так на меня искоса с любопытством поглядел.

– И что?! Ты вообще сам понимаешь, что сделал? – Начальник ТЭЦ указал в угол, где сиротливо стояла пара приборов, напоминавших размерами большую микроволновку, только за стеклом дверцы вместо вращающейся тарелки просвечивала полоса бумаги.

– Проверка показала, что все приборы бракованные.

– Идиот!!! – Директор практически взревел. – Да ты же их все и сжег. Пятьдесят штук![87]

– Я все делал по инструкции! – даже не дрогнув, возразил инженер. – Вот, паспорт на изделие. – Он протянул вперед зажатые в руку бумаги.

– Товарищ дорогой! – преувеличенно ласково возразил начальник. – Я понимаю, ты мог не заметить, что в типографии абзац пропустили, в котором черным по белому написано: «Включать через трансформатор с вторичным током не более одного ампера и ста вольт». Но зачем ты, сволочь, все пятьдесят приборов запорол?!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Разбег в неизвестность"

Книги похожие на "Разбег в неизвестность" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Павел Дмитриев - Разбег в неизвестность"

Отзывы читателей о книге "Разбег в неизвестность", комментарии и мнения людей о произведении.