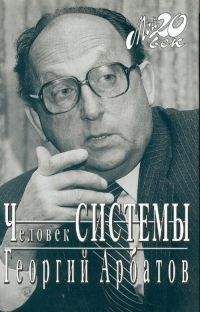

Георгий Арбатов - Человек СИСТЕМЫ

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Человек СИСТЕМЫ"

Описание и краткое содержание "Человек СИСТЕМЫ" читать бесплатно онлайн.

Георгий Аркадьевич Арбатов пришел в Систему при Хрущеве и покинул ее при Ельцине. Однако его мемуары — взгляд не только в прошлое, но и в будущее: в них содержится оценка перспектив российско-американского сотрудничества, международных отношений в новом столетии.

Пожалуй, наиболее пагубные последствия такого выбора были связаны с тем, что трудности в коммунистическом движении помогли склонить Н.С.Хрущева к тому, чтобы замедлить, а не ускорить преодоление сталинизма, осуществление реформ, и прежде всего демократизацию политической и общественной жизни страны.

Еще более очевидной была такая реакция Хрущева, тогдашнего руководства в целом на политический кризис в ряде стран Восточной Европы, в особенности в Венгрии, а также в Польше.

Внутри СССР бурные события в этих странах отозвались в конечном счете очень болезненно, сначала, правда, оживив политическую дискуссию, но затем ускорив ее зажим, дав консерваторам, сталинистам не только одобренный сверху предлог, но действенное оружие борьбы с теми, кто действительно принял XX съезд. Ибо в свете этих событий обрели плоть призраки контрреволюции и антисоветской деятельности, которые давно уже использовались у нас для подавления не только инакомыслия, но и вообще элементарной свободы мысли.

В том, что это оружие начали тут же активно использовать, я вскоре убедился на личном опыте. В 1956 году журнал «Вопросы философии» опубликовал несколько смелых статей, в том числе в номере пятом — получившую широкий отклик статью Б.Л.Назарова и О.В.Гридиевой «К вопросу об отставании драматургии и театра». За это сразу после событий в Польше и Венгрии журнал вместе с некоторыми другими органами печати был подвергнут проработке. Среди снятых с перепугу материалов было первое в нашей стране социологическое исследование «О причинах преступности в социалистическом обществе (на материалах Горьковской области)», подготовленное мною и Э.А.Араб-оглы, о чем я сожалею до сих пор. А вокруг меня сложилась обстановка, вскоре вынудившая меня оставить работу в журнале.

Словом, в течение ряда лет для политических и идеологических работников обвинение в том, что они-де толкают нас к «венгерским событиям» или разделяют «польские настроения», оставалось весьма опасным. Думаю — хотя не моту это документально подтвердить из-за недоступности стенограммы июньского (1957 года) Пленума и протоколов (если они велись) предшествующих заседаний Президиума ЦК КПСС, — что события в Венгрии и Польше использовались сталинистами для борьбы с идейными противниками не только «на низах», но и в руководстве партии и страны. В частности, едва ли без этого обошлось в предпринятой Молотовым, Маленковым и их сторонниками в июне 1957 года попытке отстранить от власти Н.С.Хрущева.

Сам факт сложной взаимосвязи событий в странах, получивших впоследствии название Социалистического Содружества, и внутреннего развития СССР очевиден и во многом естественен, во всяком случае, на первых этапах. Но, к сожалению, эта взаимозависимость чаще имела для самого Советского Союза (а также, конечно, и для других стран Содружества) негативные последствия. Ниже я еще коснусь этого вопроса в связи с событиями 1968 года в Чехословакии и, конечно, в связи с развитием событий в Китае в шестидесятых, а затем и восьмидесятых годах, хотя тут ситуация складывалась особая, заслуживающая специального рассмотрения. Почему дело, как правило, оборачивалось во вред нам, нашим реформам? Думаю, в значительной мере по нашей же вине.

Начиная со сталинских лет и до самого последнего времени мы считали (во всяком случае, таковой была официальная точка зрения и у нас, и в других странах социалистического содружества), что построили у себя единственно правильный социализм. Другим же странам, при скромном праве учитывать при выработке деталей экономического и политического устройства национальные особенности, оставалось наш опыт воспроизводить, копировать. А потому всякий отход от советский модели, советского образца воспринимался как ересь, как попытка создать другую всеобщую модель социализма, что бросало нам вызов. Такая универсализация своего опыта, своей модели невольно заставляла наших людей, наблюдая за тем, что происходит в других странах Содружества, примерять все на себя: лучше это, чем у нас, или хуже? В этих условиях ход событий в других странах действительно воздействовал на внутреннюю борьбу, способствуя поляризации мнений и настроений, укрепляя позиции одних, ослабляя позиции других. И, разумеется, наоборот — те или иные перемены в твоей стране вызывали острую реакцию у соседей и подчас сбрасывали их с рельсов как последний вагон длинного поезда на слишком крутом повороте.

Ситуации создавались взаимоопасные, постоянно подстегивавшие желание наших лидеров повлиять на ход событий у соседей, а то и вмешаться в их дела. Ибо развитие там каких-то процессов могло восприниматься не только как нежелательное, но и как угрожающее нашей внутренней стабильности. В годы перестройки, когда мы наконец перестали претендовать на монополию на истину, на «единственно настоящий социализм», отказались в принципе от вмешательства но внутренние дела своих друзей и союзников, положение радикально изменилось как для нас, так и для них. События в другой стране перестали восприниматься как наше внутреннее дело, что устраняло и мотивы для вмешательства. А потому были предотвращены и многие внешнеполитические осложнения.

Конечно, эта перемена в нашей внешней политике имела далеко идущие последствии: руководство многих стран — в том числе ГДР, Румынии, Чехословакии, Болгарии — не проявило своевременной готовности к обновлению общества, упорно, подчас демонстративно оставалось на старых позициях, сформировавшихся в свое время пусть в значительной мере под нашим влиянием или давлением, но сейчас сохранявшихся вопреки тем процессам, которые развернулись в СССР. В этом состоял жестокий исторический парадокс: отказавшись вмешиваться в их дела, мы отказались силой исправить и то плохое, что было им навязано силой раньше. А запоздание привело к усилению внутренней напряженности и последовавшему за ним взрыву. В ряде стран — с немалыми издержками не только для наших друзей, но и для демократических сил в целом.

В свете драматических перемен, охвативших в 1989 году страны Восточной и Центральной Европы, наша новая политика в отношении их стала в Советском Союзе объектом не только дискуссии, но и острой политической борьбы. С трибун пленумов и съездов ЦК КПСС, а затем и в парламенте политическое руководство — в особенности М.С.Горбачев и Э.А.Шеварднадзе — подверглось острой критике со стороны консерваторов, сторонников имперских традиций и амбиций. Они ставили руководству страны в вину то, что его курс привел к «развалу социалистической системы», утрате «буферной зоны», подрыву безопасности страны. Я решительно не согласен ни с одним из этих обвинений.

Социалистическая идея — а я в нее не утратил веры и сегодня — это часть человеческой цивилизации. Мы найдем ее истоки в раннем христианстве, в трудах великих просветителей и лидеров демократических движений последних нескольких веков. Но претворяться в жизнь социалистическая идея не может вопреки воле народа. Мы попытались оспорить эту истину (кстати, теоретически свойственную классическому марксизму), форсировав, навязав ряду стран Европы силой социалистические — в нашем понимании этого слова — преобразования. Как только последовал отказ от политики «социалистического принуждения», выяснилось то, чего можно было ожидать: в этих странах «социализм» нашего образца не пустил, да и не мог пустить собственных корней, не обрел жизненной силы.

Это — социальная сторона проблемы. Что касается ее внешнеполитических аспектов, то обвинения в адрес М.С.Горбачева и Э.А.Шеварднадзе в утрате «буферной зоны» («Кто потерял Восточную Европу?») пронизаны неприемлемым имперским мышлением и просто не отвечают реалиям сегодняшнего мира. Реалиям, не оставляющим в нашу эпоху места ни для империй, ни для претензии на превращение суверенных государств в свои «буферные зоны». А представления критиков о том, что подрывает, а что укрепляет безопасность, тоже неверны, противоречат новым структурам и реальностям международных отношений.

Много позже — 15 июня 1990 года — мне довелось выступать по некоторым из этих проблем на заседании Комиссии ЦК КПСС по вопросам международной политики. Я бы хотел вкратце повторить то, что сказал там.

Наша безопасность не пострадала от того, что мы перестали рассматривать в качестве союзников людей из числа руководителей некоторых стран Восточной и Центральной Европы, продававших НАТО советскую секретную военную технику (печать сообщала, что этим систематически занимались Чаушеску и в прошлом ряд польских деятелей). Тем более не могут быть надежными союзниками страны и народы, которые удерживались в составе союза силой. Наоборот, наступивший наконец «момент истины», выяснение реального положения вещей только укрепили нашу безопасность.

Кроме того, чтобы поддерживать существование этого псевдосоюза, нам не только приходилось дорого платить, но и раз за разом прибегать к вооруженному вмешательству; в ГДР в 1953 году, в Венгрии в 1956-м, в Чехословакии в 1968-м. Могли мы оказаться на грани таких действий и в отношении Польши. Каждый раз это вело к обострению напряженности, ухудшению отношений с Западом, подстегивало гонку вооружений. И покуда существовал не подлинно добровольный, а основанный на принуждении союз, существовала и возможность новых интервенции со всеми их возможными последствиями, вплоть до крупного вооруженного конфликта в Европе. Разве это вклад в безопасность?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Человек СИСТЕМЫ"

Книги похожие на "Человек СИСТЕМЫ" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Арбатов - Человек СИСТЕМЫ"

Отзывы читателей о книге "Человек СИСТЕМЫ", комментарии и мнения людей о произведении.