Александр Бондаренко - Денис Давыдов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

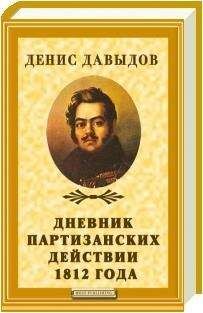

Описание книги "Денис Давыдов"

Описание и краткое содержание "Денис Давыдов" читать бесплатно онлайн.

Эта книга не является ни очередным пересказом биографии Дениса Давыдова, ни какой-то «новой версией» его судьбы. Автор оценивает, а порой и переосмысливает известные факты, уточняет правдивость бытующих легенд о поэте-партизане и размышляет по поводу объективности взглядов историков и литературоведов различных времен. Написанная легко и интересно, основанная на документах, письмах и мемуарных источниках книга вводит читателя в неповторимую атмосферу эпохи правления Александра I и начала царствования Николая I.

По Табели о рангах поручик гвардии соответствовал армейскому ротмистру или капитану. Офицер, выходивший из гвардии по собственному желанию, оставался в том же классе, так что гвардейский поручик приходил в армейский полк ротмистром, а гвардейский ротмистр — подполковником, а то и полковником, как правило — командиром полка. Но при удалении из гвардии офицеров могли направлять в армию тем же чином. Вспомним корнета Михаила Юрьевича Лермонтова, который в 1837 году из лейб-гвардии Гусарского был переведен прапорщиком в Нижегородский драгунский полк, на Кавказ. Это было очень серьезным наказанием! Слава богу, Денис Васильевич таковому подвергнут не был.

Итак, Белорусский гусарский полк — белорусцы, как называли его чинов.

Он был сформирован недавно, в мае 1803 года, на основе восьми эскадронов, отчисленных от славных Александрийского, Елисаветградского, Ольвиопольского и Павлоградского гусарских полков — по два эскадрона от каждого. По сформировании и до перемены обмундирования в конце 1809 года Белорусскому полку были присвоены синий ментик и синий доломан с красными воротником и обшлагами, с белыми шнурами и пуговицами; чакчиры у всех гусарских полков в то время были белыми. Впрочем, именно белыми брандебурги{36} были только у солдат, а гусарские офицеры носили серебряное или золотое шитье — солдаты, соответственно, желтые шнуры. Отметим, что за свое царствование Александр I дважды подписывал указы, разрешая офицерам «в целях экономии» носить на повседневном обмундировании не серебряные, а гарусные «снуры» — причем второй указ был подписан в конце 1812 года, во время Отечественной войны! — однако понимания это не нашло, и мало кто из гусар воспользовался такой «милостью»… В 1809 году Белорусский полк несколько изменил свое обмундирование: чакчиры были определены синие, а ментик — красный; но это произошло уже после Дениса.

Очевидно, произошедшее с ним было несколько смягчено и тем, что шефом{37} Белорусского гусарского полка был генерал-майор граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов — недавний командир кавалергардов. Хотя между командиром и субалтерн-офицерами{38} была дистанция огромного размера, но по тому, что до известного происшествия служба Давыдова в кавалергардах протекала успешно, думается, что граф к нему благоволил.

Полковым командиром в Белорусском полку был полковник Яков Федорович Ставицкий, который в конце 1807 года станет генерал-майором и заменит графа Голенищева-Кутузова в должности шефа.

О тогдашних настроениях Дениса приходится судить по строкам из его автобиографии:

«В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду.

В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцову… который читать не мог от того, что сам писал мыслете{39}»[80].

В общем, все кажется легко и просто: «бешеное время». Давыдов облачился в гусарский мундир, отпустил те самые легендарные свои усы, которые были воспеты во многих его и не его стихотворениях: «мой ус, краса природы, чернобурый в завитках», и тогда, очевидно, пристрастился к трубке — в то время курили офицеры только легкой кавалерии. Но довольно скоро, чему способствовала обстановка, курить стали офицеры во всех полках. Как объясняет французский автор: «Война особенно способствует привычке курить, тем более если театром ея бывают стороны холодные и влажные… легче найти табак, нежели хлеб, о котором солдат серьезно подумывает в походе. В армии пример увлекает, кроме того, надо курить потому, что:

Que faire en un bivoyac a moins que l’on ne fume?{40}

Трубка развлекает, прогоняет скуку и успокаивает, между солдатами порождает веселость и остроумие, начальников располагает к размышлению, — а эта польза уравновешивается с упреками, которые могли бы сделать ей»[81].

Автор, очевидно, не знал, что при отсутствии табака заядлым курильщикам приходилось отдавать за него свой хлеб…

Итак, как было все на самом деле, знал только сам Денис. Все-таки Звенигородка — не Петербург… Но где найдешь, где потеряешь — не угадать. Если для одного удаление из гвардии становилось смертельным ударом судьбы, то другому оно открывало путь к боевой славе, наградам и чинам. Оставшись в кавалергардах, Давыдов вряд ли бы стал легендарным «поэтом-партизаном». Нет, стать партизаном он бы смог, а вот поэтом — весьма сомнительно! Когда б он не был убит на дуэли после очередного «Сна», то, всего скорее, был бы известен узкому кругу литературоведов в качестве автора ряда сатир, эпиграмм и иронических стихов. Как тот же Сергей Марин, ныне практически позабытый… Именно служба в белорусских гусарах сделала Дениса самым известным из армейских поэтов. Разумеется, назвать «армейским поэтом» Михаила Лермонтова, хотя и поручика лейб-гвардии Гусарского полка, нельзя.

А время выбирает не только своих героев, но и поэтов. Россия вступала в десятилетие Наполеоновских войн — небывалых по масштабам, ожесточенности, кровопролитию и последствиям. «Военная тема», входя в повседневную жизнь, выходила на первый план в литературе, потому как была востребована общественным сознанием. Однако торжественные оды Екатерининской эпохи, славившие Потёмкина, Румянцева, Суворова, остались в прошлом, равно как и их победы.

Доктор филологических наук Борис Эйхенбаум{41} писал: «Нужен был, очевидно, решительный ход в сторону: от батальных тем — к военно-бытовым, от абстрактно-героического тона — к созданию конкретной фигуры „поэта-воина“, от высокого стиля — к стилю низкому, профессионально-бытовому. Логика эволюционного процесса требовала, чтобы военная тема оказалась в руках профессионала, самая поэтическая работа которого была бы связана с военным делом, с военным бытом — не как специальное занятие литератора, а как результат его досуга. Иначе говоря, военная поэзия должна была отъединиться от „штатской“, но вместе с тем освободиться и от одописных традиций, а пойти по линии тех же „домашних жанров“ — как их специфическая разновидность. Нужен был не батальный пейзаж в стиле Тасса, а реальный автопортрет военного героя. Нужна была личностная поза, нужны были личность, тон и голос: не „воспевание“ героя, а рассказ самого героя о самом себе — и рассказ конкретный, бытовой, с деталями жизни и поведения… Нужен был, иначе говоря, интимный портрет военного героя, лирическая автобиография в духе новых бытовых жанров — с живыми интонациями, с профессионально-бытовым языком, с чертами определенной индивидуальности.

Именно это и было сделано в стихах Дениса Давыдова»[82]. Эти рассуждения советского ученого можно завершить словами из рецензии на очередное издание давыдовских сочинений, опубликованной в «Литературной газете» более чем полтора века тому назад:

«Любопытный элемент этот [Давыдовский] в русской поэзии родился вместе с Давыдовым, дошел вместе с ним до своего апогея и умер вместе с ним же, произведя немного и большей частью весьма неудачных подражателей»[83].

Ну да, «второго Давыдова» у нас нет, хотя поэтов «военной темы» было и есть немало… Однако в стихах Дениса отразилась душа той армии, в которой он служил, — лихих, отважных, бесшабашных и блистательных полков первой половины царствования Александра I, сокрушивших Наполеона, поразивших Европу своими благородством и своеобычной красотой… Но все изменилось после возвращения армии из Заграничного похода, а особенно — после «Семеновской истории»{42}, и к николаевскому царствованию армия была уже совершенно иной. Соответственно, менялось и общество, и то, что во времена Давыдова считалось доблестью, стало осуждаться — впрочем, об этом мы еще поговорим особо… Напоминать, что в Красной — Советской армии всякого рода «гусарщина» прямо-таки «выжигалась каленым железом», мы не будем, а про современную армию, из которой всячески удаляется именно военный, «строевой» — совершенно непонятный для штатских, но крайне необходимый — элемент, вообще помолчим.

Так что «второму Давыдову» взяться просто неоткуда — как бы он ни был талантлив: коренным образом изменились военная служба и отношение к ней, так же как и сама психология военного человека.

Давыдов писал: «За тебя на черта рад, наша матушка Россия!»

В современной «официальной» армейской песне, в которую популярный поэт-песенник вложил, очевидно, весь свой талант, поется:

Служить России суждено тебе и мне,

Служить России — удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем…

Про «удивительную страну» — точнее не придумаешь! Воистину, «умри Денис, лучше не напишешь!» — как это было сказано о другом Денисе…{43}

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Денис Давыдов"

Книги похожие на "Денис Давыдов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Бондаренко - Денис Давыдов"

Отзывы читателей о книге "Денис Давыдов", комментарии и мнения людей о произведении.