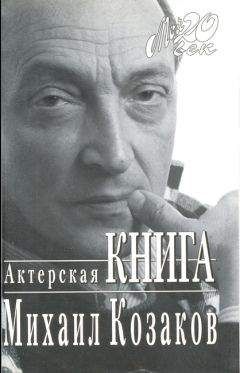

Михаил Козаков - Актерская книга

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Актерская книга"

Описание и краткое содержание "Актерская книга" читать бесплатно онлайн.

"Для чего наш брат актер пишет мемуарные книги?" — задается вопросом Михаил Козаков и отвечает себе и другим так, как он понимает и чувствует: "Если что-либо пережитое не сыграно, не поставлено, не охвачено хотя бы на страницах дневника, оно как бы и не существовало вовсе. А так как актер профессия зависимая, зависящая от пьесы, сценария, денег на фильм или спектакль, то некоторым из нас ничего не остается, как писать: кто, что и как умеет. Доиграть несыгранное, поставить ненаписанное, пропеть, прохрипеть, проорать, прошептать, продумать, переболеть, освободиться от боли". Козаков написал книгу-воспоминание, книгу-размышление, книгу-исповедь. Автор порою очень резок в своих суждениях, порою ядовито саркастичен, порою щемяще беззащитен, порою весьма спорен. Но всегда безоговорочно искренен.

Выбравшихся из-под этой плиты никто не упрекал, скорее наоборот, вздыхали: и этот теперь далече, как-то он, что с ним теперь?

В начале 70-х уезжал Лев Збарский. Было ему тогда около сорока. Талантливый театральный художник, востребованный книжный график, своя огромная мастерская в центре Москвы, деньги, машина, лучшие женщины, — модный художник, модный человек. Я задал ему тогда сакраментальный вопрос: «Почему, Лева?» Он: «Да, у меня здесь есть если не все, то многое из тобой перечисленного. Более того, не знаю, что меня ждет там. (Збарский уезжал в Израиль, потом уже переехал в Америку, где и живет по сей день. — М. К.) Но как бы тебе это поточнее… Понимаешь, это кино мне уже показали. Остается только его досмотреть. А вот того я еще не знаю». И уехал Лева, и его товарищ, художник Виктор Красный, отвалил, да мало ли кто еще из нашего близкого и дальнего круга! У каждого были свои причины, свои объяснения и обоснования. Но тех, кто далече, становилось с каждым днем все больше и больше. Экология разрушалась. Плита пригибала к земле.

Уже после выдворения Солженицына я провожал кого-то в международном аэропорту Шереметьево. И вдруг увидел поэта Наума Коржавина и тогдашнего свояка Солженицына. Кажется, его фамилия была Штейн. Оба моих знакомца были возбуждены (тоже, видать, кого-то проводили), говорили громко (или мне тогда от страха так показалось): «А ты не думаешь об отъезде? Это просто необходимо, пока есть щель, пока выпускают. (Щель действительно образовалась тогда — в какой-то период конца 70-х; Брежнев ее на время приоткрыл под влиянием внешнеполитических причин. — М. К.) Мы твердо решили валить и тебе, Миша, советуем. Нечего тут делать. Решайся!» Помню, что я не только испугался их пламенных речей, но успел еще подумать про себя: «А на хрена мне, собственно, валить? Мне и тут пока неплохо: играю, ставлю. И вообще — чушь все это!» А ответил им так: «Ребята, во-первых, потише, а во-вторых, может быть, вы и правы, но каждый решает для себя сам. Я уж тут останусь. Там мне делать совсем нечего». Ответил вполне искренне.

Не то чтобы я не понимал преимуществ просвещенного капитализма. Да и что тут не понять? Достаточно было мне, 23-летнему парню, еще в 1957 году побывать на шекспировском фестивале в Канаде и увидеть всю сногсшибательную разницу между «разлагающимся» капитализмом и строящимся коммунизмом, подышать запахом этого «разложения», как все стало ясно. Да и потом, во всех поездках, на гастролях с театром по всевозможным франциям, германиям, италиям я убеждался в этой сногсшибательной разнице вновь и вновь. Вот только не дано мне было тогда понять, что капитализмы-то канадский, французский, итальянский и меж собой различны, а к русскому человеку имеют весьма отдаленное отношение, если этот русский в России родился, будь он хоть трижды евреем. Я и не вникал тогда в суть проблемы, а мыслил просто и однозначно: я актер, не знающий, кроме русского, ни одного языка, и единственно возможное для меня место полноценной работы — Россия. Все. Точка. Будь я Нуриевым или Ростроповичем — было бы о чем подумать. Ну ладно, не Ростроповичем, а хотя бы Лексо Торадзе или Володей Виардо.

Да, слинявших становилось все больше и больше с каждым днем. Вышеназванные Виардо и Торадзе были уже из ближайшего моего круга. Вот и они оказались за бугром. Не говоря уже о Викторе Некрасове, Васе Аксенове — подлинно близких друзьях из 60-х. Рушилась, рушилась экология. Оставшиеся еще шутили: «Нам не надо Тель-Авива, Пярну — лучший город мира…» «И зачем же нам кибуцы, разве нет у нас колхозов?» — писал в шуточном послании Дэзик Самойлов еще жившему тогда в Союзе своему другу Леве Копелеву.

Но вот и Копелев, не вняв шутливым увещеваниям своего друга, выбрался из-под плиты. Остававшиеся подхватывали камень и принимали всю тяжесть на себя. Им оставалось лишь это да еще раздумья. Додумывать и обдумывать, что же все-таки происходит, отчего отвал, словно снежный ком, превратившийся в лавину, набирает и набирает скорость и неудержимым потоком устремляется по разным направлениям и на разные широты? Процесс, начавшийся еще в 70-х, к концу 80-х принял формы массового психоза…

После смерти Давида Самойловича Самойлова я беседовал с его вдовой Галиной Ивановной. Я тогда еще не созрел для отъезда, но, видать, созревал. Кому-то, как в том анекдоте, нужно было только сказать: «Падаем».

«Была некая ниша, — сказала мне Галина Ивановна, — где все мы, такие, в сущности, разные, жили долгие годы. У нас была некая система ценностей и приоритетов. За порогом ниши был чужой, враждебный нам мир. То, что он был чужд и враждебен, способствовало нашей консолидации, при всех наших внутренних противоречиях и несогласиях. Но то, что лежало вовне, было еще опасней. Так мы жили, и временами даже очень неплохо. Теперь, Миша, все изменилось. Сменяется эпоха, ниша рухнула, связи внутри нее прервались, мы растерялись, разъединились… Все, как это ни грустно, ясно. Судьба, рок». Я согласился с этой очевидной истиной. Но от этого не делалось ни веселей, ни понятней, как жить дальше.

Уходили в безвозвратное прошлое все наши пярнуские посиделки, культурабенды, поэтические вечера — не только в Политехническом, но где бы то ни было. Сменялась эпоха, умирали друзья. Те, некоторые, были «далече», а «иных» становилось все больше и больше.

В конце 80-х я проводил вслед за Ильей Авербахом, Андрюшей Мироновым, Юрием Богатыревым сначала — Арсения Тарковского, затем Натана Эйдельмана, затем Давида Самойлова, и вот-вот должен был уйти из жизни мой друг, режиссер Борис Галантер. Круг моих московских друзей становился все уже. Но, сужаясь, он, увы, не становился теснее. И это тоже была примета нового времени. Озабоченные и растерянные, мои друзья метались в поисках стабильности, просто-напросто — заработка в новых условиях горбачевской перестройки и начавшихся экономических перемен.

Мы теперь встречались в основном на похоронах и поминках, лишь иногда дома на кухне. Реже, чем раньше, еще и потому, что добраться друг до друга или принять кого-то хлебом-солью становилось для таких, как мы, серьезной проблемой. О том, чтобы, как в старину, пригласить в ресторан Дома кино или Дома литераторов компашку близких и закатить банкет на 10–15 персон, и речи быть не могло! Да и разговоры наши, когда встречались, делались все озабоченней и грустней. Иногда складывалось впечатление, что собрались поныть и поплакаться друг другу в жилетку. Рвались, видоизменялись теплые, дружеские связи. Последние нити, связывающие меня с Москвой, ослабевали. И, как неотвратимо стареющий, предчувствующий конец жизни князь Болконский, искавший, где ему постелиться на ночь, избегая привычного дивана, кровати, угла под образами, в страхе обрести там смертный одр, я стал искать место — если уж нельзя было изменить время, — где я смог бы избежать затухания, окисления, депрессухи.

И тогда возник соблазн примкнуть к группе Арье — Мальцева, в порядке пробы поехать с ними на разведку в Израиль в декабре 1990 года, поглядеть, что там и как; понять для себя, что это за русскоязычный театр они придумывают и смогу ли я в нем работать. Сказано — сделано.

Эта первая проверочная поездка в Израиль была бы вполне хороша, успешна, все было бы изумительно-замечательно: и Иерусалим, и Стена Плача, и море, и природа, и банкеты, и вкусная жратва, и дешевая водка, и встречи со старыми друзьями, поселившимися в Израиле 20 лет назад, — словом, все-все было бы «бэсэдер» (в порядке), если бы не одно маленькое обстоятельство. Мне за эти две недели пребывания нужно было прийти к окончательному решению: ехать сюда или оставаться в Москве. За эти две недели концертов-спектаклей, которые собрал и организовал режиссер Евгений Арье, за эти 14 дней впечатлений, пьянок, разговоров с людьми, обсуждений со своими — с Гришей Лямпе, с Леней Каневским, — которые, как и я, еще только решались (Валя Никулин и Люда Хмельницкая уже решились), несмотря на липкую жару, чужой пейзаж, абсолютно иной, пугающий меня язык — вязь надписей на нем этакими рыболовными крючками над витринами магазинов и в огнях неоновых реклам, — следовало решить, дать ответ себе и другим на вопрос: способен я, в свои 56 лет, круто изменить жизнь в попытке обновления? Или просто вернуться в Москву, привезти домашним израильские сувениры, туристские рассказы о земле их предков и на этом окончательно поставить точку, продолжая предопределенный мне судьбой привычный путь? «Но путь куда? Куда?» — вновь и вновь я спрашивал себя, ворочаясь ночью на влажных простынях в номере маленькой тель-авивской гостиницы, где меня и Никулина разместил директор будущего «Гешера» Слава Мальцев. Путь куда? Это кино мне, как и Збарскому, уже показали, и я ведь его посмотрел почти до конца. И последняя часть не предвещает ничего хорошего. Так неужели остаться только ради того, чтобы увидеть надпись «fini» по-русски, не решаясь начать что-то новое и, может быть, весьма интересное в жизни? А уж как обрадуются жена и ее родители, если решиться! А маленький сын, навсегда избавленный от вечных прелестей совка? А детское питание, которого здесь, в Израиле, навалом?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Актерская книга"

Книги похожие на "Актерская книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Козаков - Актерская книга"

Отзывы читателей о книге "Актерская книга", комментарии и мнения людей о произведении.