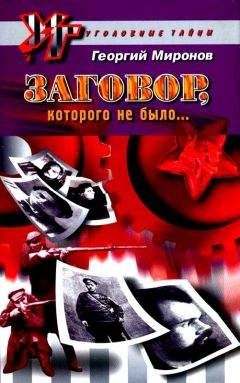

Георгий Миронов - Заговор, которого не было...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Заговор, которого не было..."

Описание и краткое содержание "Заговор, которого не было..." читать бесплатно онлайн.

Первую книгу серии «Уголовные тайны» составили две документальные повести: «Заговор, которого не было...» — об инспирированном петрочекистами в 1921 году деле профессора В. Н. Таганцева, по которому было безвинно расстреляно около ста человек, офицеров русской армии и питерской интеллигенции, в том числе известный поэт Н. Гумилев; «Братья по крови» — о деле братьев Гусейновых, банда которых несколько лет терроризировала население приволжских городов, занимаясь похищением автомобилей…

Лапин Александр Яковлевич, 1901 г. р. (читая здесь и далее даты рождения, вспоминайте каждый раз, что 1921 г. стал годом смерти для множества молодых людей, обвиненных петроградскими следователями в изощренной контрреволюционной деятельности!), уроженец Лифляндской губернии; матрос корабля «Победитель».

Итак, в чем же провинился бывший военный моряк? Сюжет опять несложный: после подавления восстания бежал в Финляндию, где сблизился с антисоветской организацией бывших кронштадтских моряков. Как он сам признался на допросе 27.06.21: «только из дружеских отношений с Паськовым». Этот Паськов, если сравнить показания Анплеева и Лапина, видимо, действительно играл какую-то роль в антисоветской организации кронморяков. Но ведь за дружбу, даже с неприятелем, не судят. Что же инкриминировалось молодому моряку с «Победителя»? Несколько раз переписывал сведения о настроениях масс, численности рабочих на заводах, о трамвайных забастовках, о заседаниях Петросовета. Вся эта информация не составляла военной тайны хотя бы потому, что в той или иной форме публиковалась открыто в газетах.

И все-таки в постановлении Президиума ПЧК от 24.03.21 о расстреле А. Я. Лапин характеризуется как «активный участник Петроградской боевой организации (о существовании которой он, судя по материалам допроса, впервые услышал от следователя. — Авт.), присутствовал на всех собраниях организации, был назначен завхозом, просматривал и переписывал сведения для Финляндии, укрывал типографию организации».

По свидетельству прокурора Генеральной прокуратуры РФ Ю. И. Седова, тщательным образом изучившего все сохранившиеся материалы этого «процесса года», никаких доказательств совершения преступлений не было и никаких преступлений моряк с «Победителя» не совершил... Как, впрочем, и многие другие «кронморяки» — заметим сразу, чтоб не повторять этот тезис...

Коптелов Ф. А. (он же Степанов И. И.) (встречается и такая транскрипция в документах: Каптелов). Федор Александрович Каптелов, 1898 г. р., уроженец Ярославской губернии, бывший матрос с корабля «Петропавловск», выделяется из всех проходивших по делу «кронморяков» своей революционной стойкостью. Я не оговорился: именно революционной, хотя его обвиняли в контрреволюционной деятельности. При ознакомлении с постановлением об избрании меры пресечения, гордо заявил: «С обвинениями я не согласен, так как я крестьянин трудовой и контрреволюцинером быть не могу, готов нести какую бы то ни было ответственность, но — как революционер!» Чем, естественно, поначалу поставил в тупик следователя: надо ведь обвинять в контрреволюции, а моряк упрямится, — дескать, самый он что ни на есть революционный матрос с Балтики! Правда, уже на первом допросе выяснилось, что представления о революционности у следователя и арестованного — разные.

«Во время Кронштадтского мятежа (я цитирую протоколы допроса; так ли говорил подследственный или так записал следователь, проверить уже не представляется возможным) я был на корабле «Петропавловск» и был избран от роты охранять пороховые погреба, а потом, когда красные брали Кронштадт (как видим, революционер Каптелов от красных дистанцируется. — Авт.), вместе со всеми бежал в Финляндию, а оттуда вместе с Петриченко из лагеря «Ино» убежал в Петроград, где встретил своего сослуживца Паськова (не только в судьбе Александра Лапина, но и в биографии Федора Каптелова этот Паськов играет определяющую роль. — Авт.)... 28 мая пришел на квартиру к Паськову, где и был арестован. Ни в какой организации с Паськовым я не работал, никаких сведений никогда никому не давал» (курсив наш. — Авт.).

Ну и что же, помогло матросу то, что ни в чем не признался, от контрреволюционной деятельности открестился? Да нет, конечно.

В Постановлении Президиума Петрогубчека от 24.08.21 о расстреле Каптелова сказано: «...активный участник Кронмятежа, во время которого был назначен начальником охраны и порядка на корабле «Петропавловск». При ликвидации мятежа бежал в Финляндию, где при помощи бывшего председателя Ревкома Петриченко совместно с другими матросами вступил в число агентов английской контрразведки (! — Авт.), откуда был снабжен соответствующими инструкциями, деньгами и оружием и направлен в Петроград для работы... Был активным членом объединенной (? — Авт.) организации крон-мятежников (организация Таганцева), присутствовал на всех собраниях членов организации, знал о политических, экономических и террористических актах «Петроградской боевой организации», за свою работу получал 400000 рублей в месяц».

Что ни слово, то ложь, выдумка, фантазия следователя. Были в Петрограде в 1921 г. группы бежавших из финских лагерей домой русских военных моряков, бывших кронштадтцев, не предполагавших, что их ждут в лучшем случае родимые лагеря. Но не было никакой «объединенной» организации «крон-мятежников» (еще одно блудливое словообразование, придуманное следователями). Были антисоветские настроения среди них, да и как им не быть после всех перенесенных мучений. Но не было активной боевой работы, тем более на «английскую контрразведку»...

Как, впрочем, и у матроса-электрика с корабля «Севастополь» А. Я. Федорова (он же Кузьмин В. И.; двойные фамилии у кронштадских моряков появились не потому, что работали они на иностранные разведки, а потому, что переходили границу из Финляндии с подложными документами, иначе недолго им гулять было бы по Петрограду: на «крон- моряков» шла охота). Был Алексей Иванович, 1893 г. р., родом из Псковской губернии. Мальчишкой ушел служить на флот, никто его не спрашивал, где он хочет служить и хочет ли вообще. Потом — восстание в Кронштадте. Опять никто не спросил «псковского» матросика — за кого он и против кого. Он был — как все. И как все — уполз по кронштадтскому льду в Финляндию. Попал в лагерь «Ино». Опять — как все. И, как все, вступил — на словах — в организацию бывших кронштадтских моряков в Финляндии. Хотя, судя по его словам, «ничего не делал, даже листовки не расклеивал». По подложным документам на имя В. И. Кузьмина перешел границу. Как все. Не для того, чтобы вести некую контрреволюционную работу против советской власти, к которой не испытывал ни любви, ни ненависти. Как все. А чтобы пробраться к сестре в Сибирь. Понимал матрос, что найдут его на Псковщине. А в Сибири надеялся затеряться. В Петрограде и был-то всего ничего — собирался в Сибирь, а попал в такой переплет, что Сибирь, даже лагерная (впрочем, тогда лагеря располагались в европейской части России), могла показаться мечтой. Так и не достиг своей мечты матрос, не добрался до Сибири. И хотя ничего не успел он сделать во вред молодой советской власти, и даже в пресловутом совещании на польском кладбище не участвовал, и листовок не расклеивал, и доказательств преступной деятельности матроса у следователя Петрочека не было...

Но написал недрогнувшей рукой уполномоченный Петроградской губчека Лебедев: «распространял листовки... присутствовал на собраниях... знал о взрыве памятника Володарскому (а он ни о памятнике, ни о Володарском понятия не имел)... давал сведения для Финляндии... получал вознаграждение из расчета 400000 рублей в месяц» (читатель помнит — эту скромную сумму выдавала организация, помогавшая бывшим кронштадтским морякам вернуться на родину, ее хватало на прокорм на несколько дней, и выдавалась она единовременно, — следователь же интерпретировал не отрицавшийся арестованными факт в угоду своей концепции повальной шпионской и «боевой» деятельности). И расстреляли матроса. Как всех. Жил, как все, и умер, как все. Типичная судьба растерявшегося на просторах вздыбленной революцией России русского паренька. Тем, может, и горше, что судьба его — типична...

Драматично сложилась судьба уроженца Новгородской губернии (1897 г. р.) Матвея Алексеевича Комарова, военного моряка с корабля «Петропавловск», сослуживца Феди Каптелова, о судьбе которого мы рассказали выше. Но если Каптелов, по его словам, был революционером и таковым хотел умереть, Матвей Комаров сильно политикой не увлекался и старался держаться от революционеров подальше. Да как-то все не удавалось, поскольку юность Матвея очень уж совпала с революционной эпохой. И в ревком он идти не хотел — так избрали же, свои же товарищи. И стал аполитичный Матвей помощником коменданта ревкома в восставшем Кронштадте. Хотя, с другой стороны, все, о чем ревкомовцы кричали на митингах, он понимал и соглашался, что дальше так жить нельзя. Поскольку, как и другие моряки, выходцы из русских деревень, знал, до какого ужаса довела деревню продразверстка. Там убивали крестьян за то, что хлеб не хотели от голодных детишек отрывать, здесь — за то, что вступались крестьянские сыновья за убитых отцов и братьев. Словом, среди участников кронштадтского восстания был Матвей Комаров как бы и среди своих. И когда держать оборону стало невмоготу, ушел он, вместе с 8000 товарищей, в ночь с 17 на 18 марта в Финляндию. Но месяца через полтора вернулся в Петроград. К советской власти он явно не питал особый симпатий, но вернувшись вместе с активными борцами против нее, сам в этой борьбе уже участвовать не хотел. По сделанным во время допроса признаниям, отказался даже расклеивать антисоветские листовки.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Заговор, которого не было..."

Книги похожие на "Заговор, которого не было..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Георгий Миронов - Заговор, которого не было..."

Отзывы читателей о книге "Заговор, которого не было...", комментарии и мнения людей о произведении.