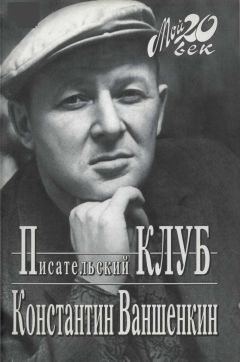

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Писательский Клуб"

Описание и краткое содержание "Писательский Клуб" читать бесплатно онлайн.

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями («Я люблю тебя, жизнь», «Как провожают пароходы», «Алеша» и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его «соратников по мемуарному цеху» прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Я не представил своего собеседника. Это Сергей Михайлович Голицын. Все князья Голицыны — его родственники. На протяжении истории. Он написал книгу — главную книгу жизни — «Записки уцелевшего». Она еще не была издана. Уцелел! И, слава Богу, не он один. Несколько раз упоминал с гордостью своего племянника художника Иллариона Голицына. И в Париже родственники. Собирается вскоре поехать, с билетами, правда, трудно. Там у него старшая сестра, девяноста лет. А ему восемьдесят.

Он еще ко мне заходил. Опять подарил книгу, уже мне — «Село Любец и его окрестности». Надписал: «Многоуважаемому Константину Яковлевичу Ваншенкину. Приезжайте ко мне в Любец. Автор…» И дата: 29.Х.89.

И я ему книжку подарил. И выпили мы по рюмочке коньяку, только по одной. От второй он отказался. Но поинтересовался: где вы коньяк достаете?..

Пригласил он меня не только в Любец, но и в Ясную Поляну, где работает («там у них») внештатным консультантом по генеалогическим связям. Во как! «Поедемте, они нам все покажут…» Ну и, конечно, домой пригласил заходить. «У меня кое-что висит. Немного, но висит…» Картины, то есть.

Я раскрыл «Село…» и долго не мог оторваться от прелестных картин жизни и природы, от тамошних уходящих или уже ушедших стариков и старух. И, конечно, как это бывает, мечта: а хорошо бы, действительно, с ним выбраться… Такой симпатичный…

Вскоре я уехал за город, а вернувшись в середине месяца, перелистывал газеты. И вдруг — как ударило: «…с глубоким прискорбием… последовавшей 7 ноября 1989 года…»

В той подаренной мне книжке он пишет о гостившем у него в селе художнике Гурии Захарове: «Своей предельно лаконичной гравюрой — «Похороны в Любце» — он показал эту трагическую жизненную неизбежность». Посильней сказано, чем в официальном некрологе!

Мало я его знал, но как-то задел он меня своим появлением и уходом.

А потом вышли и «Записки уцелевшего».

Сергей Михайлович Голицын уцелел не в ГУЛаге, не в ссылке, не в тюремной камере. Он просидел всего одиннадцать дней. Он уцелел просто в жизни, что оказалось тоже совсем нелегко.

Этот умный, интеллигентный, милый и отзывчивый молодой человек происходил из самой гущи российского дворянства, из славного голицынского рода (дедушка — московский городской голова), а его ближайшие родственники — сверстники, симпатичные девушки и юноши, с которыми он повседневно общался, — носили такие фамилии: Урусовы, Трубецкие, Оболенские, Раевские, Осоргины, Шереметевы, Лопухины…

Дорого пришлось им за это платить. А за что, собственно? За то, что их предки, в большинстве своем блестящие люди, не жалея себя, служили Отечеству? А хотя там ведь было сказано: царю и Отечеству… Вот в чем фокус!

Все более набирала силу пресловутая бдительность («В народе говорили «бздительность», — пишет Голицын). И они познали в полной мере, что такое беспрерывная травля, постоянное нахождение под прессом «ненависти, упорно и злобно насаждаемой сверху» (ну, а старшие, разумеется, испытали это все еще острее).

Регулярные вызовы, требование справок, чистки, увольнения, выселения, настоящее, но неправое следствие — на всю жизнь. Конфискация семейных (национальных!) реликвий. Полнейшее бесправие. Повседневные унижения. Они — лишенцы, загнанные «дети классовых врагов». Их заставляют испытывать и навязывают чувство собственной неполноценности, неуверенности, ненужности.

Бессмысленный, не раз возобновляющийся суд над матерью, не совершившей никаких преступлений. Или вот — чистка юного геолога Кирилла Урусова:

«Он вышел на трибуну, высокий породистый юноша со светлыми глазами и бархатными ресницами, и только сказал: «Да, мой отец бывший князь. Он всю жизнь служил, никогда никакой собственности не имел, а я его сын и никакой другой вины за собой не знаю». В зале воцарилась тишина. Вдруг одна девушка вскрикнула, ей сделалось дурно, ее увели.

Кирилл прошел чистку благополучно. Несколько лет спустя он женился на некоей Волковой …при регистрации брака муж имел право менять свою фамилию на фамилию жены. Так князь Урусов стал гражданином Волковым и под этой фамилией благополучно прожил всю жизнь».

Оправдана была и мать автора.

И вот сквозь все повествование проходит у Голицына благодарность тем, кто помогал, выручал, стремился уберечь от беды. На первом месте здесь Екатерина Павловна Пешкова, «благодетельница Пешкова», возглавлявшая тогда Политический Красный Крест. К ней обращались Голицыны многократно. И не только она, но еще другие порядочные, бесстрашные люди: адвокаты, врачи, священники, служащие различных учреждений. Они добровольно подвергали себя смертельному риску. Сергей Михайлович перечисляет их скрупулезнейшим образом.

Но, конечно, и они были бессильны перед жестокостью могучей системы, работающей на уничтожение.

Среди сотен заключенных, расстрелянных на Соловках в конце октября 1929 года, был и Георгий Михайлович Осоргин. Буквально перед этим к нему приехала на свидание молодая жена (сестра С. М. Голицына — Лина). «Г. М. уже сидел в карцере, но его оттуда отпустили под честное слово, что он жене ничего не скажет. Слово свое он сдержал».

Сюжет шекспировской силы.

Правда голицынского сурового повествования и в том, что безжалостные его подробности порою сообщаются даже как бы бесстрастно, в манере летописцев былых времен, во всяком случае достаточно сдержанно. События сами говорят за себя. Вопиют!

И на фоне этого безумия идет обыденная жизнь, и автор смотрит на мир с поразительным оптимизмом, не утрачивая природного чувства юмора.

«Всего мы прожили в Еропкинском переулке семь лет. За эти годы в нашей квартире было четыре свадьбы, пять арестов, родились трое детей, праздновалось множество дней рождений, именин и разных других торжеств. Это были годы молодости моих сестер и моей, годы усердного труда, годы радостей учения. Горе, слезы и несчастия тогда быстро забывались, хотя пишу я сейчас больше о плохом. Смертей вообще не было. Ведь наша бабушка умерла в Сергиевом Посаде. И жили мы все в большой дружбе между собой».

Вот эти последние слова особенно дороги. Сквозь ужасающие испытания проходят невыдуманные персонажи Сергея Голицына, обнаруживая при этом достоинство, силу духа, сплоченность.

Как жалко, что не могу я поговорить с Сергеем Михайловичем, уже прочтя его воспоминания! Но что поделаешь…

«ВЕДЬ Я ЗНАЛ ЕГО»

«…От старинного читателя и друга»

(О Борисе Слуцком)

Последний год я стал почему-то часто думать о Слуцком, то и дело перечитывать его стихи. С каждым разом они словно обнаруживали новые достоинства, действовали не слабее, а сильнее. Я стал чуть не всем подряд говорить, какой он прекрасный поэт, и многие, кое-кто и с неохотой, соглашались. Выяснилось, что это было почти общее мнение. Образовалась как бы новая волна его признания. И вдруг эта весть…

Хорошо бы, жив пока,

после смерти можно тоже,

чтобы каждая строка

вышла, жизнь мою итожа.

«После смерти можно тоже»…

Слуцкий — по-настоящему редкостный художник. Его отличают необычность, неожиданность, парадоксальность. Изощренность под видом корявости. Тонкость под маской прямолинейности. У него, я бы сказал, рустованный стих, то есть рельефный, грубо околотый, — в архитектуре такая кладка или облицовка существует и ценится наряду с камнем полированным. У него яркий разговорный язык — различных групп, слоев. Потребность и умение внедриться в психологию разных людей, неиссякаемый интерес к ним. Множество портретов. Стихи о войне, о жизни, о людях, об искусстве — и все о себе. Забота о Земле, о живущих рядом, боль за них. Любовь к жизни, нежелание уходить. Но что делать! «Вся надежда на человечество. На себя уже никакой». Самоирония — сильнейшая его сторона.

Главный герой Слуцкого — Совесть. Замечательно у него сказано: «Соврешь — себе же повредишь». Это ведь один из основных законов искусства

* * *В ту пору, — кажется, это был пятьдесят третий, — мы жили в Хоромном тупике, у Красных ворот. Зрительно помню стенд с еще старой, четырехполосной «Литературкой» и эти стихи «Памятник» — «Дивизия лезла на гребень горы…» Должен признаться, они показались мне весьма обычными.

В тот же день я встретил Поженяна и он спросил, читал ли я их.

— А кто это? — поинтересовался я. — Молодой поэт?

— Нет! — сказал Поженян. — Это не молодой, это старый поэт. Я давно с ним знаком…

Потом я удивлялся: почему он назвал его старым?

Многие хорошо его знали с еще предвоенных литинститутских времен — Луконин, Наровчатов, Львов, Глазков… Он оттуда. Но войну провел не как большинство однокашников, — не уверен, писал ли он стихи тогда, во всяком случае не печатался. Только воевал. Он по писательской судьбе был ближе мне и Винокурову. Он, довоенный, пришел в литературу даже позже нас.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Писательский Клуб"

Книги похожие на "Писательский Клуб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Ваншенкин - Писательский Клуб"

Отзывы читателей о книге "Писательский Клуб", комментарии и мнения людей о произведении.