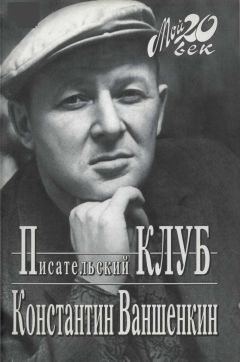

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Писательский Клуб"

Описание и краткое содержание "Писательский Клуб" читать бесплатно онлайн.

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями («Я люблю тебя, жизнь», «Как провожают пароходы», «Алеша» и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его «соратников по мемуарному цеху» прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Издан том Константина Симонова в Большой серии «Библиотеки поэта». Давно ли он сам был здесь членом редколлегии, бился за других, отстаивал!

Татьяна Бек — составитель книги и автор примечаний — рассказала мне, что была вскоре после ее выхода в Волгограде, выступала там, читала свои стихи и как-то упомянула об этом томе, о работе над ним, и стала читать симоновское. Ее долго не отпускали, и она была поражена стойкостью — сквозь десятилетия — этого интереса.

Вот и я держу в руках этот синий том, знаю в нем почти все, перечитываю знакомое с юности. Что ни говори, это и моя жизнь.

В его стихах явственно героическое начало. Но, скажем, принесший ему первую известность «Генерал» очень подражателен прежде всего интонационно. Однако уже вскоре — сильные, провидческие строки:

Святая ярость наступленья,

Боев жестокая страда

Завяжут наше поколенье

В железный узел, навсегда.

Но преобладают еще аморфные, несамостоятельные, очень длинные стихи. Он продирается сквозь них к своему, истинному. И цикл «Дорожные стихи» — уже свое, не по рассказам и книжкам. Правда, «Вагон» написан под влиянием пушкинских «Дорожных жалоб», но в нем уже своя живая жизнь.

И уже настоящий Симонов — в цикле «Соседям по юрте». Это действительно цикл, но каждое стихотворение стоит в памяти обособленно. Подчеркнуто мужские, подчеркнуто мужественные стихи. Канун войны.

И вдруг — буквально через страницу — нас окатывает: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…».

Такое простое, естественное обращение. И такая же естественная боль.

Как ни страшно это звучит, но именно тогда он нашел свое и себя. Именно здесь. Стихи задели — и надолго! — многих. И задевали за живое других потом, по мере того как эти другие узнавали их, хотя давно уже осталось в прошлом то мучительное отступление.

В 1965 году мы летели из Италии, с конгресса Европейского сообщества писателей, с остановкой на несколько дней в Париже по приглашению французского отделения сообщества. Там нас как транзитных пассажиров опекала вначале компания «Эр Франс». И вот представитель ее, русский «из бывших», седой, подтянутый, подчеркнуто корректный, был буквально ошеломлен и преобразился, услышав, что перед ним Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» — первое, что он нашелся сказать.

А какие стихи появились тоже в самом начале:

Словно смотришь в бинокль перевернутый —

Все, что сзади осталось, уменьшено…

И:

Слишком много друзей не докличется

Повидавшее смерть поколение.

И обратно не все увеличится

В нашем горем испытанном зрении.

Сдержанные, глубокие, прекрасно написанные.

И — «Мы не увидимся с тобой», «Атака», «Смерть друга», «Слепец».

Не хотелось бы заниматься перечислением, но как хотя бы не назвать стихи, не слишком часто вызываемые памятью, однако до сих пор живущие, вибрирующие во мне столько лет.

И вот это стихотворение, так трогавшее когда-то, о потерявшейся девочке, бродившей «между сабель и сапог». Стихотворение романтическое (насколько строже и суровее у Твардовского — «В пилотке мальчик босоногий»), но зато с каким выбросом вперед! — «Через двадцать лет». Этот срок казался тогда нереально долгим. А ведь насколько больше уже прошло.

И еще. Без названия. «Если дорог тебе твой дом…» Тогда они назывались «Убей его!». А как же иначе? Стихи-призыв, стихи-приказ, стихи-наставление. Это монолог, речь, исполненная боли за мать, невесту, отеческий дом. Как на камне, выбиты слова о любимой родине и ее жестоком враге:

Знай: никто ее не спасет,

Если ты ее не спасешь;

Знай: никто его не убьет,

Если ты его не убьешь.

Думаю, эти стихи сыграли огромную роль на войне. Это одно из трех главных глубоко гражданственных стихотворений Симонова тех лет.

Какие же еще два? Жгучее, острое, чистое обращение к женщине — «Жди меня, и я вернусь». Тоже, если хотите, призыв. И тоже, если угодно, приказ. От его выполнения (или невыполнения) зависит жизнь — не буду говорить: лирического героя, скажу: автора этого письма — заклинания.

Помню, Симонова упрекали когда-то в психологической немотивированности строки «Пусть поверят сын и мать». Сын, мол, да, понятно, но — мать? Она не может поверить в его гибель раньше, чем жена.

Замечание, конечно, убедительное, но это никогда не мешало мне. Более того, я воспринимал это как некую гиперболу, лишний раз подчеркивающую силу женской любви.

Стихотворение «Жди меня, и я вернусь» тоже обладало колоссальным зарядом воздействия. Два стихотворения, в основе своей схожих. Два наисущественнейших обращения — к воину и к женщине. И третье из упомянутых мной в этом ряду — тоже обращение, но совсем иное, полное горечи, презрения, брезгливости. «Открытое письмо» — и даже адресат указан, хотя и без фамилии — «Женщине из г. Вичуга». А в конце — суховатое: «По поручению офицеров полка К. Симонов».

Это — ответ на письмо женщины ее мужу, уже убитому к тому моменту, и потому прочитанное вслух его товарищами. Низкое письмо из тыла — подлое, жестокое.

Конечно, война была долгой, и всякое случалось там, вдалеке, — это было для воевавших еще одной, дополнительной, маетой и болью. Это глубоко зацепляло всех — и там, и там.

Эти стихи будоражили, волновали, тревожили и успокаивали.

Уже давно кончилась война, а их все еще читали, часто друг другу, в застольях, вслух — я не раз бывал тому свидетелем.

Стихов подобного рода нет, вероятно, больше в нашей поэзии, и одновременно это типичные стихи войны.

И тут же, рядом, — «Жены» — солдатский сдержанный разговор о них. И «Дом в Вязьме» — о фронтовом братстве и тогдашнем уже понимании, что это навсегда.

И песни — он во всем себя пробовал, ничего не страшился — «Корреспондентская застольная», «Старая солдатская» — обе известные, но больше в профессиональном кругу.

И война, война… И другие стихи на войне, а сначала перед войной — «С тобой и без тебя».

«Тринадцать лет. Кино в Рязани»… Кто из моего поколения не помнит этих стихов? Они словно перекликаются с его поэмой «Первая любовь». О ней почему-то редко упоминают, а написана она очень точно по ощущению, мягко, пластично.

И далее — стихи с войны, — смело, откровенно, будто только для себя и для нее. На этих листках словно даже нет штемпеля «Просмотрено военной цензурой». Собственно лирика.

Он держался на этом уровне, гребне довольно долго. Вероятно, помогала война, раскрепощающая смертельная усталость, потери товарищей, ощущение того, что и с ним в любой момент может случиться то же самое. Особое состояние, которое в обычных условиях может владеть человеком лишь непродолжительное время.

Выяснение личных отношений на войне, внутри нее самой.

И главное стихотворение из этого цикла, о чем уже было сказано, — «Жди меня, и я вернусь». Хочется только добавить, что это все-таки нечто иное, словно даже не о любви, а о чем-то еще более высоком.

А вот «Майор привез мальчишку на лафете» — скорее из первого военного цикла.

Зато остальное — отсюда: и нежное, трепетное, трогательное, и роскошные «офицерские» стихи: «Я не помню, сутки или десять», «Я пил за тебя под Одессой в землянке», «Хозяйка дома» — порой словно другой человек писал.

И опять с горькой болью — «Был у меня хороший друг» или даже «Каретный переулок», напечатанный, как мне помнится, уже после войны.

Тогда, в Переделкине, пока он был еще жив и сидевший за нашим столом Огнев навещал его в больнице, разговор то и дело возвращался к Симонову.

Вспоминали. Слава его после войны, казалось, еще более возросла. О том, чтобы купить его книжку, можно было только мечтать.

Я еще учился в геологоразведочном. Шли с моим другом Толей Клочковым вечером по Арбату и одновременно увидали в витрине магазина книгу — заглавные буквы имени и фамилии были — К и С, и первое — как будто Константин. Мы буквально бросились к стеклу. Это был том Станиславского.

А через несколько лет я заканчивал Литературный институт и заехал летом к своему однокашнику, бывшему боевому летчику, на Владимирщину. Сейчас его уже нет. А тогда, теплым вечером, мы шли по городку, встретили знакомых девушек моего друга и остановились. И тут он, обращаясь ко мне, говоря о нашей московской жизни, небрежно, мимоходом, упомянул о «Косте Симонове» — будто бы о нашем приятеле, человеке нашего круга. Меня это слегка покоробило, но еще больше рассмешило. Но он знал, что делал: девушки на это клевали. Симонов был для них эталоном некоей лирики и вообще — жизни. Причастность к нему автоматически поднимала моего товарища в их глазах.

Огнев рассказывал, как, поступив после института в «Литературную газету» (Симонов был тогда ее главным редактором), он оказался под сильнейшим гипнозом симоновского обаяния. Однажды, по дороге на дачу, Симонов подвез его на машине в Переделкино, к Федину, за обещанной статьей по поводу 2–го совещания молодых писателей (март 1951 года). Почти уже у ворот неожиданно столкнулись с представителями конкурирующей редакции, и Симонов, велев шоферу поставить машину поперек дороги (журналистская хватка), послал Огнева вперед. Тот открыл калитку и увидел на тропинке огромного, случайно, как выяснилось, не привязанного пса, но не решился при своем шефе хотя бы приостановиться, пошел — будь что будет! — к дому, и тут хозяин позвал с крыльца собаку.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Писательский Клуб"

Книги похожие на "Писательский Клуб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Ваншенкин - Писательский Клуб"

Отзывы читателей о книге "Писательский Клуб", комментарии и мнения людей о произведении.