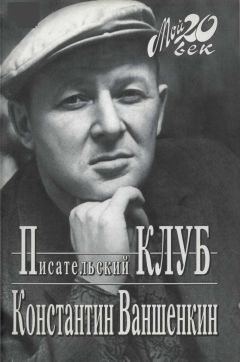

Константин Ваншенкин - Писательский Клуб

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Писательский Клуб"

Описание и краткое содержание "Писательский Клуб" читать бесплатно онлайн.

Константина Ваншенкина знают и любят прежде всего за его стихи, ставшие подлинно народными песнями («Я люблю тебя, жизнь», «Как провожают пароходы», «Алеша» и др.) Книга известного поэта отличается от произведений его «соратников по мемуарному цеху» прежде всего тем, что в ней нет привычной этому жанру сосредоточенности на себе. Автор — лишь один из членов Клуба, в котором можно встретить Твардовского и Бернеса, Антокольского и Светлова, Высоцкого и Стрельцова. Это рассказ о времени и людях, рассказ интересный и доброжелательный, хотя порой и небеспристрастный. Есть в нем и печаль об ушедших, и горечь от несбывшегося… Но главное — есть надежда на лучшее, как и в каждой стихотворной строке Константина Ваншенкина.

Через два-три дня Хелемский позвонил мне:

— Марк очень растроган, хочет с тобой познакомиться.

…Это был грустный дом, где недавно овдовевший Бернес жил тогда вдвоем с трехлетней дочкой Наташей. Она даже посидела с нами недолго, прежде чем идти спать.

Бернес не разочаровал меня при личной встрече, как это нередко бывает с нашими кумирами. Он мне понравился еще больше — своей простотой, естественностью, живостью и точностью суждений.

— Напишите песню, — предложил он мне в тот вечер. — У вас есть дети? Вот и у меня Наташа. Напишите песню о детях, о том, что они — это будущие мы. Подумайте. Будет одна строфа — звоните.

Это было сказочное предложение! Я в ту пору был автором нескольких непоющихся песен. Поэты знают, что это такое. На какие-то твои стихотворения написана композитором музыка, песня напечатана, разумеется с нотами, и, может быть, не один раз, но она не поется. Это не песня. Песня — та, которая звучит. Звучит по радио, с пластинки, на концерте. А уж если вошел в вагон электрички или отворил поздним вечером окно на улицу и там твоя песня — значит, это действительно песня. Другой вопрос, хороша или плоха, но песня.

Забегая вперед, скажу, что я написал о детях нечто весьма банальное и сентиментальное. Бернес зарубил это с присущей ему прямотой, откровенно и быстро. Я был слегка разочарован. Хочу заметить, что для «чистого» поэта написание специально песни — по ряду профессиональных причин, сложившихся привычек и навыков — дело чрезвычайно сложное, а для многих и невозможное. У большинства слова песни получаются, как правило, гораздо слабее собственно стихов, и мы лишь мечтаем, чтобы наши просто стихотворения были положены на музыку.

Прощаясь в тот первый вечер, я подарил Бернесу свою книжечку «Весна», втайне слабо надеясь, что он отыщет там что-нибудь для песни, а он в ответ вручил мне фотографию, где Наташа, обхватив отца за шею, сидит у него на коленях, и сделал надпись, как все артисты, не на обороте, а прямо по снимку: «Милому дяде Косте в знак нашего знакомства». Я так и ушел, держа карточку в руке и помахивая ею, пока не высохли чернила.

С песнями ничего не получилось, но все равно мы очень быстро сблизились, при третьей или четвертой встрече уже говорили друг другу «ты» — по его инициативе, конечно.

Но он не оставлял своей затеи и говорил мне по телефону время от времени: «Слушай, есть грандиозная тема» — или: «Ну, когда мы с тобой что-нибудь сделаем?..»

В самом конце 1957 года у меня вышел сборник стихов «Волны», в него входило и стихотворение «Поет Марк Бернес», и я сразу привез книжку Марку. Открывалась она стихами без названия, с первой строкой «Я люблю тебя, жизнь». Стихи эти были опубликованы прежде в «Комсомольской‘правде», еще летом 1956 года.

Теперь же Бернес, перечитав сперва свое стихотворение, обратился к началу книги и после первых же четверостиший сказал с воодушевлением:

— Вот это то, что мне нужно! Я это давно ищу! Вот это будет песней!

— Какая же это песня? — усомнился я. — Из этого песни не получится.

Он только отмахнулся:

— А, ты ничего не понимаешь! — И начал ходить по комнате, громко читая стихи и вставляя время от времени: — Это то, что мне нужно!

А я, сидя в кресле, смотрел на него, счастливо улыбался, но ни секунды не верил, что из этого выйдет толк.

— Только надо сократить, — сказал он строго, — оставить максимум восемь строф. Максимально! И то много, нужно бы шесть!..

В стихотворении было двенадцать четверостиший. Я запротестовал: выбросить половину невозможно.

— Хорошо, пусть останется восемь.

Сокращение, перестановка некоторых оставшихся строф и замена двух, непесенных, по мнению Бернеса, строчек — все это заняло не меньше месяца.

Между прочим, Евгений Евтушенко, напечатавший в журнале «Советский экран» статью о Бернесе, ошибается, говоря, что строка «Это чудо великое — дети» предложена Бернесом вместо моей «Доброта человечества — дети». Нет, у меня с самого начала и в газете и в книге было: «Это чудо великое — дети», но, возможно, Марк в процессе работы предлагал именно: «Доброта человечества — дети», однако изменение было отвергнуто, как многие другие варианты.

Наконец стихи приняли вид, удовлетворяющий артиста.

Назвал он их «Баллада о жизни». Так песня даже именовалась на первых пластинках и лишь спустя время как бы уже сама собой получила название по первой строке.

Бернес стал заказывать музыку. Он заказывал ее поочередно нескольким известным композиторам. Уговор был джентльменский: Бернес предоставляет стихи, композитор пишет музыку только для Бернеса (если песня отвергается певцом, то и композитор нигде ее не использует).

Мне кажется, что композиторы так же, как и я, с самого начала не верили в возможность появления и удачи песни с такими непесенными словами, они воспринимали этот заказ как некий каприз артиста, их друга, и, когда он отвергал попытки одного за другим, они не слишком обижались.

Однако, остерегаясь, как бы кто-нибудь не пустил забракованную песню в дело, он в концертах просто читал эти стихи, под рояль, под тихую классическую музыку, желая показать, что эта вещь из его личного репертуара.

Однажды Бернес позвонил и пригласил меня прослушать еще одного композитора. Я приехал. Вошел совершенно незнакомый человек моих лет или чуть старше, и я услышал совершенно незнакомую фамилию: Колмановский.

Человек сел к инструменту и сыграл… нечто элегичное, медлительное.

— Нет, — сказал Бернес с привычным уже вздохом, — не то, не годится.

А недели через две он позвонил и возбужденно закричал в трубку:

— Написал! Грандиозно! То, что нужно!

— Кто написал?

— Колмановский. Тот самый.

Так появилась песня. Бернес пел ее в каждом своем концерте, за ним взялись другие, «голосовые» певцы. Но я еще не верил, что это действительно песня. Даже в книге 1959 года я перепечатал эти стихи в старой редакции (все двенадцать строф), и лишь в последующих изданиях она уже выходила в песенном варианте, который стал окончательным. А чуть ниже заголовка появилось посвящение — М. Бернесу.

Благодарен я Марку и за то, что он таким образом свел меня с Колмановским. Мы тоже стали друзьями и написали впоследствии немало песен.

Я столь подробно останавливаюсь на истории создания этой песни, чтобы показать, каким еще одним, поистине редкостным даром обладал Марк Бернес, часто становясь как бы соавтором поэта и композитора. Он организовывал песню, давал идею, тему, мысль, его заказы — это почти заготовки. Он разыскивал, открывал в книгах стихи будущих песен. Он всегда с удивлявшей даже специалистов точностью угадывал, знал заранее, что будет петься. Нужно было бы более по-хозяйски использовать эти его уникальные свойства: скажем, поручить ему руководство какой-нибудь эстрадной студией или мастерской. Если бы не он, в природе просто не существовало бы таких песен, как «Когда поет далекий друг», «Если бы парни всей земли», «Москвичи» («Сережка с Малой Бронной»), «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Я улыбаюсь тебе», «Все еще впереди» и многих других.

Так появилась и ставшая прощальной, как будто специально для этого написанная, высокая и щемящая песня «Журавли» (слова Р. Гамзатова, перевод Н. Гребнева).

…Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из-под небес по-птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.

За полтора месяца до конца и за несколько дней до больницы, откуда он уже не вышел, он, превозмогая чудовищную боль, поднялся с постели, поехал на студию грамзаписи и спел, записал последнюю свою песню.

— Как? — не поверил я. — Записал песню?

Он ответил очень тихо:

— По-моему, получилось…

Кто еще позвонит мне и скажет: «Есть грандиозная тема!» — или: «Ну, когда мы что-нибудь сделаем?..»

Он спел еще несколько моих песен: «Солдаты», «Я спешу, извините меня», «Тополя» («Там тополя сажали мы с тобою») — во всех трех музыка Я. Френкеля, но это были уже готовые, хотя и ему первому предложенные песни. А именно для него так я ничего и не написал.

Как известно, у него не было «певческого» голоса. Он не знал нот и не обладал, вопреки мнению многих, тонкой музыкальностью. Но ведь он в буквальном смысле покорял слушателей. Каким же образом?

Благодаря точнейшему художественному вкусу и такту, завидной артистичности, сугубо бернесовскому обаянию, благодаря неповторимости его личности и облика.

Уж он-то знал свою задачу, свой маневр. И всегда еще помнил о сверхзадаче. Он знал, что ему нужно, потому что знал то, что нужно людям.

Удивительно, что в течение многих лет обладающие красивыми, прекрасными голосами певцы и певицы (а такие у нас, разумеется, есть) не пели поистине народную песню «Враги сожгли родную хату». А он, «микрофонный певец», запел эту великую песню, и народ с живейшей благодарностью откликнулся.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Писательский Клуб"

Книги похожие на "Писательский Клуб" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Ваншенкин - Писательский Клуб"

Отзывы читателей о книге "Писательский Клуб", комментарии и мнения людей о произведении.