Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Описание и краткое содержание "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве." читать бесплатно онлайн.

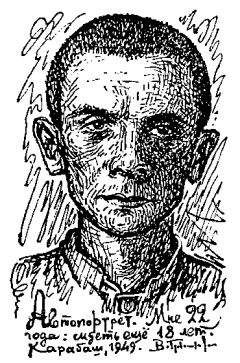

Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.

Воспоминания сибирского писателя и художника, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых-сороковых годов.

V. Человечья дружба — одна из превеликих духовных ценностей, которая, к сожалению, в последние десятилетия стала исчезать из нашего общества, и быстро, о чём я горестно сожалею; процветает зломыслие, всяческая гнусность и мерзейшая дьявольщина вплоть до человекоубийства; перестают здороваться друг с другом не только сотрудники одного учреждения (например, нашего Сибирского НИИ земледелия, где сейчас работаю), но и соседи по подъезду; а дружба, каковая была между людьми в наше время, считается ненужным, а то и вредным анахронизмом: может случиться, что друга потребуется выручить, накормить, устроить или ещё что-нибудь, притом, задаром; а задаром что-либо сделать сейчас, когда я пишу эти тебе строки, чуть ли не запрещено — культ ярыжничества, называемого бизнесом, начисто стёр к нынешнему 1993 году и такой «пережиток», как дружба, что я считаю совершенно противоестественным и чуждым человечьей общественной природе.

VI. С превеликой нежностью и даже неким священным чувством я вспоминаю своих всех до одного школьных друзей — и закадычных, и просто одноклассников, хотя те из них, что остались живыми, в большинстве своём меня просто позабыли; я уже упоминал о Саше Маршалове, о Васе Максименко, на которого даже тогда не обиделся за то, что он стащил у меня дома мой тайный дневник и предал его содержание всему нашему классу; а там были такие даже сердечные мои тайны, как моя влюбленность в Нину Алексееву — полноватую симпатичную девочку с темно-карими глазами, каковая моё признание в любви, записочное (язык не поворачивался) отвергла весьма недостойным образом, передав через ребят свой мне ответ в виде одного обидного слова, а именно «дурак»; сказанный Вася Максименко, давший мне за мою энциклопедичность кличку «профессор Дроссельфорд», тут же подхваченную остальными, живёт где-то в Омской области. Вспоминаю весёлого Вадима Кутенко, рыжеватого Еськова (имя — забыл), с ехидцей, но тогда, в общем, славного парня; Яшу Ашуху, также члена нашей «элитной ложи» (он потом стал крупным инженером по сплавам на военном заводе в Омске); Витю Алексеева, серьёзного юношу, отличника, за что он был прозван Архимедом; лучшего моего друга, тоже отличника, уже сказанного Костю Бугаева, красавца и эрудита, достойного отдельного письма, которое обещаю написать; об Отто Томингасе я уже упоминал. Что касается девочек, то потребовалась бы целая страница, упомяну лишь наиболее запомнившихся: эвакуированную из Москвы Люду Фрадкину, компанейскую Катю Карпекину, свою кузину Раю Гребенникову (в каковую, как ни странно, был некоторое время вроде бы как влюблён), упомянутую Нину Алексееву (а вот в неё был влюблён преизрядно), толстушку Нину Фабиянчук и премногих иных.

VII. Быть может, у кого-то, читающего эту книгу, кто-нибудь из предков кончал в 1944 году Исилькульскую среднюю школу Омской области, то он (она) несомненно знали меня, ибо жили и взрослели именно в эту эпоху, хоть и трудную, но по-своему прекрасную и неповторимую. Кто бы что тебе ни говорил, тогдашние люди, в большинстве своём, были душевнее, дружнее, человечней, чем сейчас, в 90-е годы, и это не старческое моё брюзжание, а объективное сопоставление двух обществ — тогдашнего и нынешнего, каковые сравнения я, опытный естествоиспытатель и педагог, научился за всю свою жизнь делать весьма точно и беспристрастно. Школу мы кончали в мае сорок четвёртого: получив аттестаты (по сумме знаний у меня всё же по всем предметам вышли пятёрки), направились в класс, где заботливыми нашими девочками были накрыты столы с закускою — кислой капустой, пирожками из серой муки-размола, с картошкой; солёными груздями; в стаканы была налита коричневого цвета бражка, и после которого-то тоста мы долго веселились, прогуливались по коридору с папиросами в зубах, на что наш классный руководитель физик Василий Васильевич улыбался, ибо сам курил, а математичка Мария Васильевна Гусева (надо сказать, учившая нас сим наукам весьма основательно) лишь укоризненно качала головой.

Письмо шестидесятое:

ТАБАК

I. Коль в последнем к тебе письме я упомянул об этом мерзейшем дымном зелье, уделю ему ещё несколько строк в этом отдельном письме. Я очень сожалею, что когда-то зверски курил, чем сократил свою жизнь на много лет. Ведь были же в нашем классе парни совсем некурящие, например тот же Архимед. Я довольно долго «держался», но потом, превесьма расстроенный своей неразделённой любовью к вышесказанной Нине Алексеевой, пришёл к Лёше Севастьянову, в сарае у коего были ещё двое друзей (именно севастьяновский сарай был местом собраний нашей мальчишечьей ложи, потребовал «самого крепкого самосада» (иных Табаков в те годы практически не было, лишь махорки кустарных изготовлений), и попытался свернуть газетную самокрутку; поскольку газета разорвалась, мне помогли ребята. Я затянулся этим едким вонючим дымом, с неописуемым отвращением, сразу во всю глубину своих лёгких, отчего мне сразу стало худо, затошнило, закружилась голова, и я, который стоял у стены сарая, прислонился к ней и съехал вниз, на корточки, задыхаясь и беленея от этой дымной вонючей отравы, втянутой внутрь. Однако, не желая ударить лицом в грязь перед друзьями, чуть передохнул, и, хотя продолжал беленеть, сделал ещё пару затяжек, на этот раз меньших; с грехом пополам докурил эту газетно-махорочную самокрутку на одну треть. Так я оказался посвященным в сие «великое таинство» курения, каковое, как я теперь сильно сожалею, не бросал многие десятилетия. В те поры, как я уж говорил, народ курил почти исключительно самосад — махорочный табак, возделываемый на огородах — ядрёное такое растение со здоровенными толстыми шершавыми, как у лопуха, или подсолнуха, или белены, листьями; к осени растение это срезалось у корня, вялилось, и подвешивалось вниз головой на чердаках. Секреты этой технологии заключались в том, сколько дней и где его провяливать, сколько времени и как сушить, иначе получится тошнотворное дрянь-курево; и ещё много других секретов, каковые я собирался постичь, посеяв сказанное растение в нашем огороде целой грядкою; вроде бы всё соблюдал, но в конце концов из моего сырья получилось совсем препакостное и горькое курево, превесьма вонючее, но слабое, так что дальше я продолжал покупать этот продукт на базаре, где щедрые продавцы давали на пробу, на целую закрутку, свой табак: кури, выбирай себе на здоровье… Очень редко кто-нибудь приносил в школу настоящую фабричную папиросу, и её выкуривали в школьной уборной строго по кругу — каждому по затяжке, не шибко глубокой, но никак не больше, потому как после махры, к которой все попривыкали, папиросный дым казался неким божественным ладаном. А дело в том, что махорка и табак — это два совсем разных вида растения, первое зовется по-латыни Никотиана рустика, второе — Никотиана табако, хотя и принадлежат к одному линнееву роду. Их когда-то завезли из Америки, из коей, как тебе известно, доставили немало и всякой другой пакости, включая привычки, идеологию и мировоззрение (слава богу, два последних «овоща» на нашей земле не очень-то приживаются). Правда, тут же следует сделать и оговорку, что из той же Америки завезли к нам и картошку, и помидоры, кои относятся, кстати, к тому же, что и табак, семейству паслёновых (как мы, сибиряки, существовали бы без картошки?), и даже подсолнух.

II. Ну да бог с нею с Америкой — несколько слов о том, как добывался огонь в те года для курева, да и прочих домашних нужд, теми, кто не имел зажигалок (спички в стране давно перестали производить). В кармане у человека всегда был комплект: кресало, кремень и фитиль, каковые слова требуют расшифровки. Кресало — продолговатый кусок стали, выделанный большей частью из обломка напильника, обточенного до некоторой гладкости на точиле; этим инструментом, прообраз коего древние называли огнивом, человек этаким скользящим ударом бил по боку кремня, или куска кварца, или иного весьма плотного камня, размером с небольшое яблоко, и при этих ударах вниз летели яркие вспыхивающие искры. Они падали на фитиль, удерживаемый вместе с кремнем левою рукою так, чтобы сказанные искры попали бы как раз на уже обожжённый, чёрный конец фитиля. Фитиль делался из ваты, скрученной таким образом, чтобы она туго входила в трубку от пулемётной или ружейной гильзы толщиною с палец или в какую иную подобную трубку; рабочий конец фитиля, выставляемый когда нужно и обожжённый до черноты и мягкого пепла, оберегался весьма тщательно, ибо искра, попавшая просто в вату, её не зажжёт, а возбуждает тление только попавши в эту обгорелую чёрную мягкость. Как только в ней появлялась, после удачной искры, такая тлеющая красная точка, что у мастеров этого дела получалось с первого удара, на неё дули, чтобы тление расширилось до полусантиметра, и так прикуривали, после чего фитиль, взятый за нерабочую заднюю часть, втягивался в трубку поглубже, где от недостатка кислорода угасал, сохраняя свою огнеприёмную мягкость до следующего прикуривания, для чего его рабочий конец снова осторожно выдвигался для принятия искры. Некоторые носили этот материал не в трубке, а в плоской жестяной коробочке. Для верности возгорания иные пропитывали вату раствором марганцовокислого калия — «марганцовкой», а потом сушили. Таким манером можно было получить и пламя для растопки костра или печи, если на тлеющее место подложить сухой соломки и преизрядно дуть. Древние для этой же цели употребляли обожжённый гриб-трутовик, из тех, что растут, как копыта, на стволах умирающих деревьев, и материал этот в те давние века назывался трутом. Ну а как добывали огонь для прикуривания в тюремных камерах, с помощью ваты из фуфаек и палки, называемой шутильником, я тебе показывал, а другим читателям расскажу, если успею, в следующей книге.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Книги похожие на "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Отзывы читателей о книге "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.", комментарии и мнения людей о произведении.