Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Описание и краткое содержание "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве." читать бесплатно онлайн.

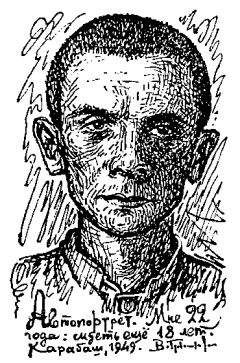

Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.

Воспоминания сибирского писателя и художника, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых-сороковых годов.

II. На одном, или, реже, двух крохотных окошечках землянки, каковые оконца были проделаны только в южной стене жилища для экономии тепла, изнутри красовались две боковых и одна верхняя занавесочки, украшенные самодельным крупно-кружевным узором. Довольно широкий подоконник этого оконца — толстая стена была из самана, то есть из земляно-соломенных блоков — непременно умещал глиняный горшок с геранью, красное соцветие которой, упёршись плашмя в стекло меж двух накрахмаленных и изрядно подсиненных сказанных занавесочек, видно было с улицы издалека, свидетельствуя об аккуратности и прочих наидостойнейших качествах хозяйки, что делалось специально, хотя и герани, и занавески резко убавляли освещённость жилища со сказанными крохотными окошечками. Отапливались землянки кирпичными печами с плитою, тоже побелёнными и ухоженными; но русские печи, о коих речь будет впереди, в землянках не устраивались из-за их большой величины как по ширине, так и по высоте; здесь ставилась простая печка с плитою о двух конфорках и сложенным из кирпича же обогревателем, ходы коего, в отличие от вышесказанного корейского кана, шли вертикально. Этот обогреватель делил длинное помещение землянки на два отдела — первый от входа, кухонно-хозяйственный, и основной, жилой, парадный, где стояла кровать, аккуратно заправленная, с широкой кружевной полосой так называемого подзора, закрывающего подкоечное пространство, и с несколькими подушками, лежащими друг на друге сужающейся пирамидой; передняя сторона наволочек для красоты была тоже кружевной; кружева эти и прочее рукоделие должны были быть сработанными лишь хозяйкою, но не покупными, иначе хозяйку ждала весьма дурная слава. В первой, кухонной части землянки, стояли бочки с соленьями, грибными и капустными, где поверх самого продукта лежал деревянный диск, придавленный большим тяжёлым, явно нездешним, камнем; повыше висели сухие берёзовые веники для банных нужд, а также для обметания зимою валенок перед входом в жилище. Я забыл упомянуть, что вход этот был очень низким, приходилось сильно нагибаться, и на три-четыре земляных же ступени, тоже устланных половиком, спуститься вниз, в жилище. Человеку нормального роста можно было двигаться вдоль землянки свободно, не нагибаясь, зато у боковых стен, под спускающимися вниз стропилами из жердей, ему приходилось вести себя осторожно, чтобы не удариться головой за одну из этих деталей потолка-крыши, хотя всё это было обмазано глиной и аккуратно забелено.

III. От всего этого хозяйского скарба, от самих стен, пола, крыши, дровяной печи в землянках стоял особый, неповторимый дух, который я сейчас не назвал бы неприятным и который отличил бы от тысячи других запахов. А вот для долговременного хранения продуктов во дворе неподалеку был вырыт погреб, примерно такой же конструкции как землянка, но в миниатюре, и уходящий наклонно вглубь земли ступенек на шесть и более; он был укрыт сверху толстым дерновым холмом; спереди была маленькая плотно утеплённая дверка. Там зимой хранился запас картофеля, капусты, моркови, свёклы, а если кто держал пчёл — то и ульев с таковыми. Так называемая стайка для скотины не углублялась в землю; она была построена из жердей и глины, с земляною или глиняной кровлей; удивительным источником тепла тут была сама корова, занимавшая своим объёмом большую часть этой тесной стайки; рядом с коровой могла обитать скотина помельче: свинья или куры. Огород был обнесён загородкою из жердей, углублённых в землю, к которым были прикреплены горизонтальные жерди в два ряда с таким расчётом, чтобы в огород не вошла бы чужая корова, а снизу не подлез бы телёнок или овца; такая ограда называлась заплотом. Более рачительные и трудолюбивые хозяева обносили огород, или ту часть двора, где содержалась мелкая живность вроде птицы, плетнём: жерди, вкопанные в землю более часто, чем в заплотах, были тщательно и плотно оплетены ивовыми прутьями, если смотреть сверху, то в виде двух взаимно перекрещивающихся синусоид, огибавших с обеих сторон стойки; эти довольно красивые плотные ограды красно-коричневого цвета были в тех краях обычными, благо материала для них — ивы-тальника, или, по-здешнему, талы, было тогда в окрестностях сколько угодно. Недостаток сказанных вроде бы добротных заборов заключался в их же плотности: сильный ветер мог наклонить и даже повалить такой плетень, особенно если осенью тут почва раскисала или подгнили несущие столбики.

IV. Уборной как таковой землянкам не полагалось; естественные нужды в любое время суток и года хозяева (да и гости) отправляли прямо во дворе за задней торцевой стенкой жилища; когда тут делалось, что называется, «ступить негде», то площадка сия очищалась от фекалий с помощью лопаты и опять была готова для пользования. Впрочем, такого рода санитарные удобства были свойственны не только землянкам, но и большинству саманных и деревянных домишек. Особенно удивляло меня то, как люди пользовались сим отхожим местом в январские жгучие морозы на ветру. Лишь у немногих была устроена надворная дощатая будка, но из-за неприятного запаха эти будки-туалеты находились далеко от дома в другом углу двора и огорода, и бежать туда в январе, как я то испытал у дядюшки Димитрия, было, мягко говоря, не тово-с. Однако потом привык… У многих исилькульцев такие, с позволения сказать, туалеты были обшиты не досками-горбылём, а обнесены вышесказанным плетнём из тальника, продуваемым всеми ветрами вроде бы с ещё большею силой, нежели чем просто за углом избы. Все эти «загоны» и будки были крыты, как правило, дерновыми пластами — материалом самым доступным и дешёвым в тех краях. Кстати, в окрестностях Исилькуля кое-где можно найти даже сейчас, более полувека спустя, места заготовки тех пластов — поляны и луговины с ритмично расположенными древними ямками наподобие гигантских оплывших пчелиных сотов; их облюбовала различная живность, весьма чудесная и до меня неизученная, о коей я подробно рассказал в своих книгах, изданных и неизданных. Учёными мужами доказано, что слой дёрна в этих краях толщиной в один всего лишь сантиметр образовывался в среднем за сто лет — вот потому даже эти, вроде бы незначительные раны на теле земли виднеются здесь до сих пор.

V. Саман же делался так: в яме ногами замешивалась разжиженная земля — здешний степной чернозём, с примесью либо соломы (для надворных недолговечных построек), либо с половой (для жилых помещений); этой смесью наполнялись дощатые формы размером примерно с блок крымского пиленого «штучного» известняка или ракушечника, то есть примерно 20x30x50 сантиметров; затем опалубка эта снималась, и блоки оставляли сохнуть на солнышке и ветре; сказанные солома и полова препятствовали их растрескиванию, увеличивали прочность на излом и ещё усиливали термоизоляционные свойства. Саманные эти «кирпичи» при кладке скреплялись глиною; стенка оштукатуривалась снаружи и внутри глиной с половой и на несколько раз белилась; прочная корка извести (единственный привозной материал) оберегала саман от дождей, но требовала ежегодного подновления, иначе жилище было бы обречено на быстрое раскисание. Тем не менее саманные дома были не только тёплыми, но сухими и гигиеничными; особенно мне нравилось то, что в стену без всякого затруднения можно было вогнать любой гвоздь для каких тебе угодно надобностей. Лишь очень немногие здешние здания были выстроены из сосновых, привезенных издалека, брёвен; частных домов такого рода было крайне мало, а из общественных я помню лишь Дом Советов — мрачное двухэтажное здание, аптеку, украшенную и старинной деревянной резьбой, и украшениями из просечного железа, довольно высокий серьёзного вида элеватор, и церковь, у коей были однако уже напрочь сорваны купола, заменённые простой железной кровлей. Забегая вперёд, скажу о судьбе этих названных сооружений: Дом Советов сгнил и развалился; аптеку, абсолютно добротную и красивую, снесли в 60-х годах, когда в стране ополчились на всякую «старину» и «мещанство» (эх, музей бы там сделать!); элеватор частично сгорел, остальное снесли, построив в другом месте новый бетонный; в церкви устроили склад, потом содовый завод, потом дом культуры, потом разобрали на брёвна, понадобившиеся для чего-то другого. От церкви, впрочем, под землёю остался фундамент, прочнейший; на нём стоит довольно убогий барак, в коем ныне размещается детская художественная школа, мною же когда-то и созданная — это отдельный разговор, потому как на эту самую школу у меня ушёл превеликий отрезок жизни, весьма богатый событиями, примечательнейшими людьми и многим иным; об этом надеюсь рассказать в должном месте, а потому вернёмся в мой далёкий 1941 год, в тот самый степной посёлочек, в котором злою волей этого мерзавца Гитлера, начавшего кровопролитнейшую из войн, застряли мы на пути из Азии в мой родной Крым.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Книги похожие на "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Отзывы читателей о книге "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.", комментарии и мнения людей о произведении.