Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Описание и краткое содержание "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве." читать бесплатно онлайн.

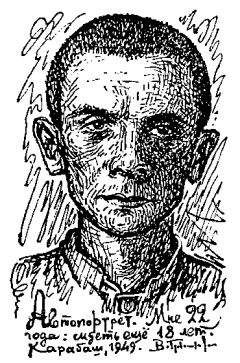

Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.

Воспоминания сибирского писателя и художника, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых-сороковых годов.

II. Но по части описания прихотей увековечения своей великой личности власть предержащими я имею более замечательные примеры; так, близ посёлка Рамонь, что под Воронежем, есть такой научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара, директором коего был некогда другой сельхозакадемик, к слову, мой земляк, уроженец Симферополя, и ещё к слову, более продуктивный академик, ибо он всё же вывел несколько сортов той самой сахарной свеклы; но под старость лет Аведикту Лукьяновичу Мазлумову (занятно, почему у седьхозакадемиков столь заковыристые имена?), а так его звали, пришла превеликая блажь захоронить его прямо у входа в сказанный институт, что его верные подчинённые и исполнили по его кончине в 70-летнем возрасте; завещано им было также и то, что казённый особняк, в коем он жил, объявить мемориальным и устраивать туда благоговейные массовые экскурсии. Пока я жил и работал в Рамони целый год, о чём будет сказано в должном месте, так и не смог попасть в сей мемориал, пребывавший всё время на замке и не посещаемый ни единой экскурсией; вполне возможно, что и он, в условиях всеобщего квартирного кризиса, тоже отдан нуждающимся в жилье живым людям, а если ещё нет, то всё равно будет отдан таковым. Могила же справа от входа в научное учреждение выглядит совершенно нелепо и вызывает нехорошие чувства, а у иных, как я видел, и просто смех. Всё это я говорю тебе, дорогой мой внук, вовсе не для того, чтобы осмеять сановных покойников и их живых подчинённых, ибо я тоже не очень-то люблю говорить об умерших плохо, так уж нас воспитывали (исключением будет, разве что, эта книга, которую я обязался сделать по возможности документальной и правдивой), а для того, чтобы показать, что и к старости лет даже гениальный человек очень даже может, «будучи при уме и памяти», но на деле уже давно выжив из такового ума, отдавать совершенно ослиные приказы и завещания, касающиеся увековечения своей личности, вовсе не так уж и великой. К советам современных стариков, особенно глубоких и больных, следует прислушиваться с осторожностью великой: «совет старейшин», некогда существовавший в ряде регионов нашей страны как незыблемый и всемогущий общественно-государственный институт, при нынешнем состоянии общества неприменим и явно вреден.

III. Ты скажешь, что честолюбивые мысли увековечить себя после смерти были и у меня — своими книгами, картинами, научными трудами, музеями. Верно, были, но в сказанных своих трудах я преследовал одну лишь задачу: поделиться с другими, ныне живущими, и с теми, кто когда-нибудь родится, своим удивительным видением мира, описанием тех божественных чудес, каковые мне этот мир открывал. Я тоже несколько лет назад написал и даже послал исилькульскому начальству такое завещание: разрешите мол моим близким похоронить меня на средней поляне своего первого детища — энтомологического заказника, что на землях совхоза «Лесной» — в виде особого исключения, тем более что при этом сохраняются санитарные нормы и до ближайших сёл расстояние 7 километров и более; тогда это дело обошлось бы недорого, ибо мне для разных научно-практических работ, о коих расскажу позднее, выделял грузовики, которые мы гоняли из Новосибирска в Исилькулъ, а поскольку главная автомагистраль была пресквернейшей, приходилось ездить туда с тяжёлым громоздким оборудованием по более южным дорогам, через Кулундинские степи, что составляло много более тысячи километров, но обходилось институту совсем недорого, ибо в те восьмидесятые годы всё было доступно и дёшево, автомобильный же бензин стоил копейки. Я и думал: уж в последний раз увезти туда своего Гребенникова институту проблем не будет (сейчас же, как ты знаешь, о подобном и мыслить нельзя из-за полной разрухи науки и дикого вздорожания горючего). Так вот двигала мною тогда, как мне и сейчас думается, вполне дельная мысль: лежа глубоко в земле там, на Поляне, я и после смерти делал бы очень полезную работу, а именно охранял бы сказанный кусочек нетронутой природы, охранял бы своею немудрящей, но с надписью, могилкой, из-за которой уже вроде бы никто не посмел бы перепахать или ещё как порушить этот Памятник Природы, каковым тот кусочек таковой официально объявлен решением Исилькульского горисполкома в 1990 году. Но что толку с бумаги, следить за выполнением пунктов которой после меня никто не будет и этот клочок природы погибнет, в то время как он принес бы, при дальнейшем долгом его сохранении, весьма большую пользу наукам именно из-за своей давности, существуя сказанным охраняемым образом с 1968 года и сохраняя на своих луговинах и опушках не один вид живых существ, вымерших во всей остальной местности, где уже не осталось ни единого нетронутого места. Я сейчас очень сожалею, что из-за этих ослиных перестроек, доведших державу до распада и нищеты, эта моя затея, не имеющая ничего общего с культом моей личности, останется неосуществленной, в то время как я мог бы бескорыстно и практически вечно работать и после смерти, правда на более низкой, чем при жизни, должности, а именно охранника, но тем не менее делая это нужное время круглогодично и без выходных. Ну а затруднять тебя перезахоронениями и прочими неприятностями я не хочу, ибо не верю в быстрое восстановление моей когда-то изобильнейшей превеликой страны, ибо сейчас, в 1993 году, простенькие гроб-могила на ближних новосибирских замусоренных погостах, мерзейших, стоят бешеных для нашей семьи денег, которые я заранее должен где-то добыть, а где — не знаю. Извини меня, друг, что начал за здравие, о том, чтобы сохранить до конца свой мозг ясным и молодым, а кончил вот — ночью 5 июня 1993 года — за упокой; но так уж вышло… Твой дедушка.

IV. Перечитал письмо, и вроде бы получается, что я недолюбливаю вообще всех стариков, хотя сам таковым являюсь: я ведь говорил лишь о тех, у кого иссыхают мозги. Но есть и натуральные старикофобы не только среди юных невежд, но и среди наидостойнейших мужей, призывающих, печатным словом, к унижению и даже истреблению стариков, и это есть величайшее из духовных уродств; так, знаменитый Велимир Хлебников в «Письме двум японцам», обращенном однако к россиянам, призывал «исследовать состояние умственных способностей у старших возрастов» не для благих медицинских целей, а для прямого их, стариков, истребления, поскольку «наше (т. е. молодых. — В. Г.) дело — изобретение, война с ними, искусства, знания», а для ведения войны с пожилыми и для поддержания своего боевого звериного к ним духа: «Разводить хищных зверей, чтобы бороться с обращением людей в кроликов. В реках разводить крокодилов», каковой проект-призыв крупнейшего учёного и писателя был написан им не в средневековье, а в процветательном, восхваляемом ныне, 1916 году, и было тогда этому высокоинтеллектуалу не 13–15 лет, а 31 год. В сказанном же возрасте им писано, в его некоем манифесте, названном «Труба марсиан» — «Вот слова новой священной вражды:…Пусть возрасты разделятся и живут отдельно!..Пусть те, кто ближе к смерти, чем к рождению, сдадутся! Падут на лопатки в борьбе времён под нашим натиском дикарей», — и всё вот в таком же «боевом» духе; но хватит цитировать сего сказанного даровитого писаку не столь потому, что строки его отдают вселенским жестоким смертоубийством, а потому, что я опять отклонился в неведомое тебе прошлое от описания моих современников и моей собственной жизни, пусть не такой знаменитой, как у сказанного «Председателя Земного Шара», «Великого гения современности», каковым он себя объявил печатно на полном серьёзе…

Письмо сорок третье:

НА РОССЫПЯХ

I. У читателя второго тома моих к тебе писем, дорогой внук, может сложиться впечатление, что автор этих писем шибко горазд на выискивание недостатков и всяких пакостей у других, даже достойных людей, и любит сквалыжничать, смаковать только плохое; ты же знаешь, что это не так — и по всем предыдущим моим книгам, списочек коих я приведу в конце этого тома, а здесь ещё раз скажу, что в жизни меня окружало очень много хороших, добрых, славных и честных людей, но в эту вот пачку писем они не попали только лишь потому, что описываемый отрезочек моей отроческой жизни был краток, беден на приключения, встречи и тем более на обретение друзей — мы всё ехали да ехали, превращаясь в некую странствующую бездомную семью, нищую, в коем ярыжном состоянии особенно ценится людское сострадание и всякие добрые дела. Но всему своё время, а сейчас, изрядно натрясшись в кузове грузовика между тюками и ящиками, я с матерью и отцом прибываю в конечный пункт нашего этого путешествия — в село Солдатское Нижне-Чирчикского района ташкентской области для участия в широком внедрении отцовского изобретения — вибратора для сухого отделения золота от песка. Село было хоть и небольшим, но состоявшим из чётко разграниченных двух поселений — узбекского, и, как я немало тому удивился, корейского; русских тут не было вовсе. Отец, а это был уже вечер, выбрал корейскую «половину», где не без труда нашёл жильё (трудность заключалась в полнейшем отсутствии такого элементарного средства общения как язык); ночь ушла на разгрузку машины и на затаскивание ящиков в жилище, а с рассветом шофёр Золоторедмета Ерёмин распрощался с нами и укатил в свой далёкий теперь от нас Ташкент. Я не буду здесь описывать укоры и слёзы матери, брань отца и всякие прочие вздоры по случаю данного переезда на эти неведомые кулички, ибо о взаимоотношениях членов нашей семьи и о характерах каждого из нас я предостаточно написал в первом томе своих этих писем; зато опишу подробнее здешний мир, в который я вдруг попал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Книги похожие на "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве."

Отзывы читателей о книге "Письма внуку. Книга вторая: Ночь в Емонтаеве.", комментарии и мнения людей о произведении.