Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Описание и краткое содержание "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное." читать бесплатно онлайн.

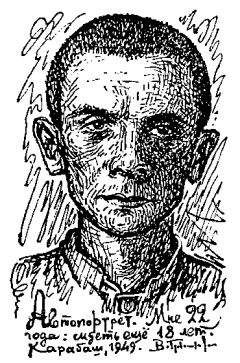

Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга первая: Сокровенное.

Воспоминания сибирского писателя и художника, родившегося и выросшего в Крыму, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых годов. Ярко и колоритно воссоздана автором атмосфера жизни и быта довоенного юга России, населяющих его народов, с многочисленными характерными типажами, обычаями, предметами быта, архитектурой, своеобразием семьи автора — механика-изобретателя отца и дворянки-матери, в трагические, но по-своему романтичные предвоенные годы.

Начальная школа наша была совсем близко — сейчас в этом здании Крымская сейсмическая станция (ул. Студенческая, 3). Начиная же с пятого класса я учился в Симферопольской средней школе № 16 (это по улице Володарского) — вот она, на рисунке. Там сейчас хоть и школа, но, к сожалению, для умственно ущербных детей…

Симферополь 12/IX-1979, ул. Володарского, моя школа № 16.

В нашем классе учились хорошие, славные, способные ребята. Хорошими были и учителя, чего не скажешь о предметах. Часть из них я искренно недолюбливал: зоологию — за ее полную оторванность от настоящей Жизни, в которую я был по-настоящему погружен — первую мою любовь к Природе я пронес через всю жизнь, а именно к энтомологии, науке о насекомых. Не переваривал я и "устный русский" с его многочисленными путанными правилами, из которых не хотел и не мог вызубрить ни одного, но мне все-таки ставили "оч. хор." исключительно за то, что я писал без малейших ошибок — хоть диктанты, хоть там сочинения. Стихи заучивались (некоторые — на всю жизнь) после одного-двух, от силы трех, прочтений; вообще я потом наловчился почти все домашние задания выполнять в школе на уроках, дабы иметь больше свободного времени для общения с Миром Природы, ежечасно и ежеминутно звавшего меня к себе.

А рисовал я не так чтобы очень, хоть и на "оч. хор."; в классе было не меньше четырех ребят, рисовавших много лучше моего, и я искренно им завидовал. В детскую художественную школу я не прошел — достаточно было тамошним педагогам глянуть на мои принесенные из дома рисунки; даже к экзаменам не допускали (а вот об этом я нисколько почему-то не горевал).

Стресс же от первого моего школьного дня оказался настолько глубоким, что повлиял, наверное, и на психику, и еще на многое: моя угроза броситься со скалы была совершенно серьезной, и, не уступи мне родители и учителя — я бы ее выполнил, к чему был тогда абсолютно готовым…

Я часто и подолгу болел, и мать организовывала мне одноклассниц-"репетиторов", которые после школы заходили ко мне, диктовали задания, рассказывали, что там и как. Я, как правило, лежал, они сидели рядом. Заходили они к нам очень охотно, потому что в нашем доме было столько интересного: старинная мебель, интереснейшие книги и журналы, картины и зеркала в вычурных рамках, затейливые люстры для керосиновых ламп, свисавшие на медных цепочках с потолков, и множество всяких других нужных вещей и безделушек. С помощью девочек статус отличника я не терял даже после длительных хворей. Спасибо же вам, дорогие Нина Батурина, Люся Сейдаметова, Нина Кушнаренко, Валя Пономарчук и все остальные! Первая в этом списочке ходила и в музыкальную школу, а в сорок втором, когда крымскую молодежь силой угоняли в качестве рабов в Германию, Нина облила свою музыкальную руку серной кислотой и навсегда ее испортила — зато осталась на родине. Вторая, как можно догадаться по фамилии, была выселена с ее соплеменниками-татарами куда-то на восток (у этой красивой полной девочки был очень болен позвоночник, и она постоянно ходила в каком-то стальном корсете). Третья ушла к партизанам в горы, успешно воевала с захватчиками, была ранена в переносицу, став после операции совершенно неузнаваемой; много лет спустя она меня встретила случайно проездом в Сибири: увы, изменилась у Нины не только внешность, и не в лучшую сторону… По ее просьбе я намалевал ей на память так называемый "ковер" с двумя цаплями. А ведь как она любила когда-то, перескочив к нам через каменную ограду (дворы наши были смежными), рассказывать мне только что прочитанное ею очередное приключение "Мистера Шерлока Холмса" (при любом его упоминании приставка "мистер" была непременной и произносилась ею необыкновенно уважительно). Я же с превеликим вниманием слушал эти интересные, до жути захватывающие истории, очень далекие и от моих любимцев-насекомых, и от всего того, что нас тогда окружало…

Приходили ко мне и мальчики-одноклассники: Холя Колосов, Толя Потуренко, Зюня, Вася (фамилии их я забыл), и, Конечно же, Коля Домиониди, живший от нас через двор. Славный был парень, свойский, общительный, "полууличный", из бедной семьи, отчего моя мать относилась к нему не очень приветливо, тем более что он был далеко не отличником. Кончил жизнь свою Колька рано, нашим "стандартно-советским" образом — спился.

Убереги себя, дорогой мой, от этого гнуснейшего порока и живи долго-предолго!

…Как следует из приведенных выше фамилий, мои одноклассники и соседи принадлежали к многим национальностям. Были у нас (чтоб избежать кривотолков, вынужден привести их в алфавитном порядке) и армяне, и греки, и евреи, и караимы, и крымчаки, и русские, и татары, и турки, и украинцы, и цыгане, и еще бог знает кто, включая многочисленных "гибридов". Ни для нас, ни для учителей, ни для родителей "национальный признак" не имел ни малейшего значения. И до сих пор любое проявление национализма я считаю всплеском каких-то психопатозных средневековых или даже пещерных сил, отбрасывающих людей на много веков назад.

В тридцатые годы в Крыму, несмотря на голодуху, репрессии и прочие беды, Интеллигентность и Культура были, оказывается, все еще, даже при советской власти, на большой высоте — во всяком случае по сравнению с той нравственной и духовной убогостью, к которой моя родная страна пришла спустя несколько десятилетий, в так называемый посттоталитарный период.

В Симферополе в тридцатые годы боготворили детей, уважительно называя их "деточка", к женщинам обращались не иначе как "мадам", все дышало неподдельной культурой, чистотой и красотой, но об этом — в последующих письмах. А завтра, наверное, напишу тебе о своих (а стало быть твоих) кровных предках. Почему — завтра? На часах уже пять утра, сквозь штору пробивается синий осенний рассвет… Как хотелось бы, чтоб именно в эти минуты тебе снился радостный, хороший сон.

Твой дедушка.

Письмо седьмое:

ТВОЙ ПРАПРАДЕД

"Американская" бабушка, о которой я тебе недавно писал, была бабушкой двоюродной — то есть материной теткой. Что же касается прямых предков по матери, то они, хотя еще задолго до меня сошли в могилу, причиняли тем не менее много тревог и забот. Дело в том, что они были дворяне, ну а как к этому привилегированному сословию относились большевики, теперь известно всем (хотя их же вождь В. И. Ленин тоже был "чистокровным" дворянином).

Все, связанное с дворянским, "царским", тщательно уничтожалось, иначе, чуть чего — к стенке и в расход. И во многих семьях, в том числе и нашей, на фотографиях выскабливались до дыр изображения погон, аксельбантов, медалей, Георгиевских крестов и других регалий и символов.

Но уничтожить все, намекающее на дворянство в нашем огромном, набитом всякой всячиной доме, было невозможно; с некоторыми предметами мать просто не могла расстаться. Так или иначе, я знал, что мой дед — Виктор Викторович Терский — был потомственным дворянином, притом весьма богатым. Об этом говорили хотя бы три фотоальбома, но никаких не родственников, а его… собак и лошадей: добротно выполненные фотопортреты каждого животного с подробной подписью — кличка, возраст, дата и разные там комментарии. Фотопортреты лошадей и собак были и парными, и тройными, и групповыми — своры поджарых тонконогих борзых, грубоватых гончих у псарни или в поле; фигуры собачьей прислуги — псарей, доезжачих и прочих — были второстепенными, стаффажными. То же и с лошадьми: либо под седлом, с седоками и без, либо взятая конюхом под уздцы, либо "без ничего" — во всем своем лошадином великолепии.

А еще помню широкие, сплошь шитые бисером, ремни от дедушкиных охотничьих ружей. На двух ремнях были изображены бисером красивейшие розы, на остальных — не помню уж и что.

Был у дедушки герб рода Терских, но все его изображения — типографские, штемпельные, вышитые — были полностью изведены. Тем не менее в каком-то хламе мы с братом Толей обнаружили тяжелую чугунную штуковину с рукоятью, на нижнем торце которой находилось рельефное изображение дедовского герба, но зеркально-обратное. Этот штемпель предназначался для сургучных печатей; помню лишь, что в центре был какой-то щит, сверху — корона, а остальное мы не разобрали: требовалось сделать оттиск. Обратились к отцу и тут же пожалели: массивная чугунная дворянская "улика" была положена на огромную наковальню в отцовской механической мастерской и тяжелой кувалдой разбита в крошки.

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мною — московское письмо на бланке, украшенном такой же короной, с заголовком "Малое предприятие "Герольдия" некоего, шибко смахивающего на самозванный, "Союза потомков российского дворянства", куда я уже который год обращаюсь с убедительными просьбами найти хоть какие-то следы загубленной для меня родословной Терских. Поначалу оттуда приходили вежливые письма с витиеватыми оборотами "под старину" — "Милостивый государь" и тому подобное, но фактически ни о чем. А потом сия "благородная" контора потребовала с меня "аванс в размере 500 рублей" (я их тут же послал, хотя в 1992 году это для меня были немалые деньги) и предупредили, что взыщут с меня еще 700. Подписано директором "малого предприятия" С. А. Сапожниковым. Что-то не вяжется старинное русское слово "дворянин" с советским "директор". И вообще, что за вздор, господа-"дворяне"? Что за побор — 1200 рублей? Членский взнос? Налог? Ведь вы ни в чем мне не помогли, я и без вас знаю, кем был мой дед В. В. Терский. И не оскорбительно ли дать гигантской ныне семье потомков российского дворянства блистательное прозвище "Малое Предприятие"? Впрочем, обдирание ближнего, хоть брата по классу, хоть единоверца, хоть даже родственника — под благородными титулами "демократия", "биржа" и тому подобным — абсолютно в духе нынешнего времени, печальной эпохи разрушения того, что когда-то называлось Честью и было священно.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Книги похожие на "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Отзывы читателей о книге "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.", комментарии и мнения людей о произведении.