Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Описание и краткое содержание "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное." читать бесплатно онлайн.

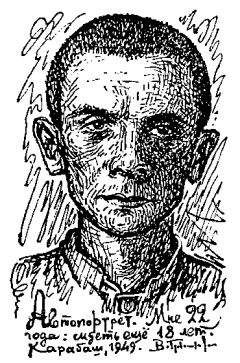

Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга первая: Сокровенное.

Воспоминания сибирского писателя и художника, родившегося и выросшего в Крыму, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых годов. Ярко и колоритно воссоздана автором атмосфера жизни и быта довоенного юга России, населяющих его народов, с многочисленными характерными типажами, обычаями, предметами быта, архитектурой, своеобразием семьи автора — механика-изобретателя отца и дворянки-матери, в трагические, но по-своему романтичные предвоенные годы.

Письмо шестнадцатое:

ГОЛОД

Не иначе как после настоятельных советов туберкулезного доктора Бенклияна мою кроватку, уже не "гробовидную", а обычную железную, стали иногда, в теплые вечера, выставлять на воздух — в "проходик" (придется тебе снова глянуть на план Двора на стр. 9), — туда не попадал ветер, а "сквозняки", которых панически боялись родители, тут отсутствовали.

Я засыпал под сказочное мерцание звезд (конечно же, оттуда у меня не только любовь к астрономии, но и некоторые серьезные научные наработки в ней), а пробуждался от пения птиц и яркого света. Открыв глаза, первым делом осматривал голубое высокое небо, и в нем видел либо стайку звенящих быстрокрылых стрижей, либо кружащего грифа, либо другую большую птицу. Я не знал, что парят они над городом неспроста (об этом — чуть дальше), а просто наслаждался их плавным, волнующе-красивым парением.

Кружит этакий великан в выси, ни разу не взмахнув крыльями, и делается все меньше — это нагретый уже жарким утренним солнцем воздух устремляется над городом вверх, вознося с каждым витком спирали крылатого планериста к зениту. Какой же величественно-законченный силуэт у этих парящих птиц с широкими, зубчатыми на концах, крыльями! Я замечал, что они были разными и по цвету, и по размерам. Были почти черные, сравнительно небольшие; были снежно-белые (иногда они почему-то летали парами вместе — белая и черная птицы), были бурые и серые. А изредка пролетал какой-то величественный гигант с крыльями золотисто-коричневого цвета, отороченными сзади широкой черной каймой. У него была белая голова и загнутый вниз, тоже белый, клюв. Златокрылый великан парил большей частью высоко-высоко, и я разглядывал его в бинокль, который еще с вечера специально клал под подушку. Повторяю, что я не задумывался над тем, для чего все эти птицы часами и днями парили над городом, а узнал лишь после…

И еще: с раннего детства мне нравились картины художника Самокиша — крупного баталиста-анималиста, жившего в Симферополе (однажды отец на улице сказал мне: "Гляди, вон Самокиш идет!" — и я увидел усатого, чуть сутулого старичка, несшего свернутые в трубку холсты). Вздыбленные или скачущие во весь опор кони, рубящиеся в смертельных схватках всадники — картины этого художника так же неотделимы от моего детства, как неотделимы от него виртуозные, полные динамики рисунки пером Самокиша, фронтового художника-документалиста первой мировой войны — ими были щедро заполнены страницы старых журналов "Нива", кипы которых высились в углах многочисленных наших комнат. И встречаясь много лет спустя с картинами Самокиша, этого славного усатого кавалериста в военной форме, так здорово писавшего любимых им лихих коней — а картины его есть во многих музеях страны — я как бы встречаюсь со старыми, испытанными и верными друзьями, оставшимися в живых. Ведь еще до гибели моего брата Толи под Севастополем эвакуируемая из Симферополя экспозиция картинной галереи полностью сгорела в керченском порту во время страшной бомбежки фашистской авиацией 27 октября 1941 года (Е. Кончин. Год 1941-й. Журнал "Искусство", 1981 г., № 1, стр. 62–68).

Полюбил же я Самокиша еще и вот почему. Кроме множества рабочих лошадей всех назначений мы, ребятишки, с восторгом глазели на боевых коней: недалеко от нас и Кантарки размещались кавалерийские казармы и конюшни, и на широкой улице, второй от Петровской балки, устраивались учения — от посадок будущих кавалеристов па коней до скачек через соломенные барьеры. Особенно нравилась нам "рубка лозы": в землю на равных расстояниях друг от друга, справа и слева от дорожки, втыкались высокие прутья, имитирующие пеших солдат противника. Всадник должен был проехать между двумя их шеренгами, успевая махать тяжеленной блестящей саблей направо-налево так, чтобы по возможности большему количеству "врагов" срубить головы. У новобранцев это получалось прескверно, увесистый длинный клинок не успевал повернуться в нетренированной слабой руке, а тут еще конь скачет слишком быстро — и все лозы целехоньки, а безусый бедняга получает от командира громогласную выволочку (справедливости ради следует сказать, что при этом не изрыгалось ни одного матерщинного ругательства).

Военные кони, в отличие от "гражданских", были сытыми, сильными, красивыми, и наблюдать их наскаку было одно загляденье. Кавалеристов учили и стрелять — конечно, не на улице, а на стрельбище, находившемся за казармами. Оттуда постоянно хлопали выстрелы; нередко иной неумеха при нажиме тугого курка вздергивал винтовку, или слишком плохо целился, и пуля, зацепив верх стрельбищной каменной стенки, с забавным воем пролетала низко над нашими дворами куда-то туда, за Петровские скалы, падая там в чьем-то саду или дворе (в наш двор "залетело" лишь две таких пули, найденных нами с Толей у задней стенки).

Были там не только верховые кавалерийские кони, но и громадные тяжеловозы, тоже очень сытые и сильные, копыта их были с добрую тарелку. Они возили большущие пушки, снарядные ящики и даже… танки. Да, да: небольшие одно- и двухместные "танкетки" с крохотной пушечкой и пулеметом нередко на ходу портились (что я не раз видел), вытащить же из грязи и доставить на базу такой хоть небольшой, но тяжелющий механизм было под силу лишь могучим лошадям-тяжеловозам.

В самом начале тридцатых годов, когда мне было четыре года, отец сводил меня на очередную выставку (а он их никогда не пропускал), где были картины и нашего Самокиша — с его конницами, битвами за Сиваш и за Крым. Но была среди них одна, не похожая на остальные, "выпадающая" из общей батальной тематики Самокиша. Опаленная знойным солнцем улица. У хибар, крытых "татарской" черепицей — явно уголок нашей симферопольской Ак-Мечети — худые, в лохмотьях люди. А на первом плане — лошадиный труп, высохший на солнце, с провалившейся между ребер кожей и почти обнажившимся позвоночником. На этикетке было написано: "Н.С. Самокиш. Голод в Крыму. 1923 год". Не знаю, цел ли этот холст сейчас, сохранились где его хотя бы репродукции, но уж очень запомнилась мне эта, казалось бы, странная картина — помню даже то, что она была горизонтальной, и что неба в ней было совсем мало, лишь узкая полоска справа, и почти всю площадь ее занимала улица — голодная, страшная.

После я узнал, что "Голод в Крыму" — документальное изображение сталинско-большевистского геноцида — перед этой выставкой, что я видел (она была посвящена 10-летию Советской власти в Крыму), экспонировалась в Москве на Всероссийской сельскохозяйственной выставке вместе с другим шедевром Самокиша — "Атака буденновской кавалерии". Об этом написано в монографии В. Я. Ткаченко: Николай Семенович Самокиш. Москва, "Искусство", 1964 год. Как видишь, показ и критика политических промахов и преступлений тогдашних властителей средствами искусства вовсе не была так зажата, как это пытаются сейчас представить горе-историки, спешащие вырвать из истории нашей страны не то что страницы, а целые главы. Не верь им! Автор "Голода" в 1940 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени и умер в оккупированном фашистами Крыму незадолго до его освобождения от захватчиков в январе 1944 года на 84-м году своей славной героической жизни. Ну а я лично ставлю анималистический талант Самокиша намного выше Грекова, чьим именем названа знаменитая студия военных художников.

Но вернусь к его "Голоду в Крыму". "Хмурое утро" моей отчизны (по меткому выражению А. Толстого), истерзанной "легендарными" гражданскими войнами, совпало по времени с моим ранним детством, и в числе самых первых моих воспоминаний, кроме ярких и радостных картин, стук нищих под окном — подайте мол Христа ради кусочек хлебушка или копеечку; ряды таких же оборванных, худых нищих у "пекарни" (так тогда назывались хлебные лавки, где отпускались мизерные пайки по отрезываемым от карточки талонам), и сквозь эти ряды, между вытянутых дрожащих костлявых рук нужно было как-то пробраться на улицу, — и именно вот такие, как на том холсте Самокиша, трупы лошадей на улицах, с их странным, очень своеобразным, но вовсе не отталкивающим запахом (там поди и гнить-то нечему было, кости да кожа), которого я больше нигде не встречал, но помню до сих пор.

Видел, как происходило это "в жизни" — то есть смерть лошади. С торчащими мослами и глубоко провалившимися между ними ямами, несчастное, но еще живое, большое нескладное существо тащило как могло какой-то жалкий груз в бричке, а рядом шел возница; лошадь вдруг — чаще на подъеме — падала на передние колени и тут же заваливалась набок; раза два пыталась было поднять голову, но вскоре затихала. Один извозчик пытался поднять беднягу уговором, другой — проклятиями и матерщиной, третий — кнутом и пинками. Но животное уже не двигалось; через какое-то время подвода исчезала, а костлявый труп так и оставался лежать посреди улицы. День ото дня он опадал, становился тонким, сухим, и прямо по нему, впрессованному в дорожную белую пыль, уже ездили другие брички, влекомые нередко такими же вот голодными и загнанными клячами.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Книги похожие на "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Отзывы читателей о книге "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.", комментарии и мнения людей о произведении.