Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Описание и краткое содержание "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное." читать бесплатно онлайн.

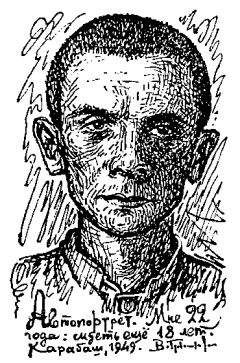

Виктор Степанович Гребенников. ПИСЬМА ВНУКУ. Документальный автобиографический роман. Книга первая: Сокровенное.

Воспоминания сибирского писателя и художника, родившегося и выросшего в Крыму, представляют собой художественно достоверный и исторически ценный документ эпохи тридцатых годов. Ярко и колоритно воссоздана автором атмосфера жизни и быта довоенного юга России, населяющих его народов, с многочисленными характерными типажами, обычаями, предметами быта, архитектурой, своеобразием семьи автора — механика-изобретателя отца и дворянки-матери, в трагические, но по-своему романтичные предвоенные годы.

Эта "однопутка" третьего номера трамвая проходила как раз рядом с нашей школой № 16. Ребята похулиганистей клали на рельс копеечку, и после проезда трамвая кружочек превращался в эллипс, тонкий и длинный, особенно если по нему проехал не один, а два-три вагона.

Среди "уличных" ребят бытовало много "уличных" же присказок, куплетов и другого фольклора, позаимствованного у взрослых, большей частью неприличного содержания; из более цензурных помнятся такие "трамвайные" припевки: "Шел трамвай девятый номер, на площадке кто-то помер; ламца-дрица-ца-ца-ца, тянут за нос(?) мертвеца"… Или такая песенка на мотив известного "Сердца" Утесова: "Трамвай ползет как черепаха, вожатый спит как бегемот; кондуктор лает как собака: "Пройдите, граждане, вперед!" И так далее…

Стоящие в трамвае пассажиры держались не за поручни, как сейчас, а за свисавшие сверху на матерчатых ремнях трапециевидные рукоятки, не дававшие разве что упасть, но вовсе не помогавшие держать мало-мальское равновесие. О том, что в задние прицепные вагоны сели все пассажиры, вожатый узнавал не через зеркало (тогда либо до такого еще не додумались, либо улицы наши были узки для любой выступающей детали трамвайчика), а посредством веревки, идущей сзади сквозь дырки в вагонах; веревку эту дергали кондукторши обоих прицепов, молоточек в головном вагоне стучал о звонок — "поехали"…

"Второй номер" трамвая ходил в так называемый тогда Новый город — нижнюю, заречную часть Симферополя. Пересесть на него можно было у центра, и для этого годился все тот же "первичный" билетик. Я любил ездить в те малообитаемые тогда места. Это был самый длинный маршрут — через трамвайный мост над Салгиром, через редкие строения Красной горки и других местностей, названия которых я позабыл; их разделяли бесконечные пустыри — то со скальными выходами, то покрытые буйным многоцветьем диких трав, и вагон наполнялся ни с чем не сравнимым терпким волнующим запахом нетронутой степной крымской природы. Над куртинами цветов — то голубых, то желтых, то белых, то бледно-лиловых, порхали крупные яркие бабочки, и так хотелось, чтобы по такой вот скалистой цветущей степи резво разбежавшийся трамвайчик катился долго-предолго. Но сказку прерывал квартал новых домов (в том числе дом Христофора, о котором — Первое Письмо); трамвай останавливался, из него выходили последние пассажиры, и я ехал дальше один с кондукторшей, а то и без, ибо она от скуки переходила в первый вагон.

Здесь начиналась ковыльная степь — картина, которую я никогда не забуду. Серебристые султаны ковылей были густыми, высокими, почти скрывавшими землю и неширокие выходы скальных полос, пересекавших местность. Набежавший ветерок катил по этому волнистому мягчайшему серебряному ковру то беглые струи, то медленные глубокие волны. Они величаво укатывали вдаль, шелково отливая на солнце, а за ними возникали в ковылях и катились в скалистые дали все новые и новые. Оторваться от этого зрелища не было никакой возможности, и эти "трамвайные рейды" в цветочные, скальные и ковыльные остатки крымских, давным-давно исчезнувших, реликтовых степей запомнились мне на всю жизнь; как жаль, что ты не видел (да уже и не увидишь) этого Чуда!

…Вот что дали одному крохотному растущему человечку, то есть мне, симферопольские мини-трамваи (а я ведь далеко не все увиденное из них описал), которых нет в помине уже много десятилетий. Трамвайчики заменены автобусами и троллейбусами. Вроде бы еще удобней: не к Кантарке (вместо нее взметнулась к небу башня телевидения), а почти к самому крыльцу нашего дома № 14 по Фабричному спуску подкатывает автобус "восьмерка". Только дом тот, увы, аж с тридцать девятого года — не наш; он одряхлел, вместив множество семей, и ни один из его жителей не знает, что за такие Гребенниковы-Межениновы-Терские жили тут когда-то, владея всем этим, и что твой дедушка начал именно отсюда свой странный и трагичный жизненный путь.

Ни одного трамвайного рельса на улицах Симферополя не сохранилось; наверное, никто там не знает теперь, что были такие Госпитальная площадь (она же — "Полянка"), Цыганский поворот, Макурина горка, Кантарка… Осталось лишь несколько ажурных трамвайных столбов с большими круглыми заклепками. И представят ли ценность эти мои ностальгические, но абсолютно достоверные воспоминания, кому-нибудь "для души", для истории или еще для чего — судить тебе, мой дорогой внук.

А также другим моим читателям.

Письмо двенадцатое:

ВОСЬМАЯ ДАЧА

Ты, конечно, помнишь, мой дорогой внук, одну из причуд твоего дедушки, которому пришла фантазия расписать стены и потолок ванной нашей новосибирской квартиры "под морской пейзаж". У причуды этой была однако вполне серьезная причина. Мне предстояло проектировать и выполнять сферораму "Степь реликтовая" — некий большой объем, максимально приближенный к сфероиду, расписанный внутри "под природу", которую бы разглядывали посетители изнутри сферы. Такой огромный шар было не сделать по техническим причинам, и я думал заменить его многогранником, приближенным к сфере, но собранным из плоскостей. Однако они были бы освещены по-разному: где в лоб, где вскользь, и смотрелись бы под разными углами — так вот удастся ли скрыть эту "угловатость" средствами живописи, создав иллюзию безбрежной дали и выси в 26-гранном сооружении (так выходило по возможностям конструкции), когда углы между соседними плоскостями составляли в среднем по 135 градусов, а некоторые даже по 110?

И я решил поставить жесткий опыт: попытаться визуально "скрыть" еще более малые, 90-градусные углы, то есть расписать какую-то комнату. Свободных помещений для этой цели, однако, не находилось, и я был очень удручен. А потом мелькнула мысль: не проделать ли это в нашей квартирной ванной? Но изображать, конечно, не степь, а соответствующую стихию, то есть водные просторы. А именно родное мне Черное море.

Срочно взят отпуск; в рюкзаки уложены фотокамеры, цветные "слайдовские" пленки; сын Сергей купил два билета до Симферополя (к слову: на свою месячную зарплату я мог до 1985 года дважды слетать домой и обратно; сейчас, в 1993 году, для единственного рейса в один конец потребовалось бы 112 моих окладов!), и через считаные часы мы в моем родном городе; но останавливаться тут некогда, с вокзала — на автобус и в Судак (от древних названий крепости — Солдайя, Сурож, Сугдея), много лет нами посещаемый как отличное место для отдыха на море и потому знакомый до деревца и камешка. Цель: отснять в солнечный полдень панораму Судакской бухты, для чего потребуется извести всего лишь одну-две фотопленки.

Слайды получились вполне удовлетворительными; мы загрунтовали нижнюю часть стен под масляную живопись и приступили к работе. Результат тебе известен: 90-градусные углы помещеньица стали незаметными, так же как и тени от труб и кранов, которые я аккуратно записал более светлыми красками. И вместо стен открылся как бы широченный вид на море, берег, пляжи.

Напомню тебе эту картину — кусочек моего родного Крыма в Новосибирске; тому поможет рисунок с фотоснимков, сделанных мною в нашей тогдашней ванной.

Развертка стен нашей крохотной (1,5 х 1,7) новосибирской ванной, красочно расписанной под Судакскую бухту в Крыму. Море, горы, пляж — масло, небо — комбинированные техники. В этот рисунок не вошла часть стен и их низ, переходящий в набережную.

…Кафельные плитки пола слева от двери незаметно "переходят" в тротуар, написанный на стене, но как бы уходящий вдаль и обрамленный слева металлической оградкой, справа же — кустиками цветущих роз. В кассе "дикого" пляжа — две фигуры и лесенка вниз, к крупному серому песку пляжа. Дальше — лодочная станция с лебедкой для спуска лодок на воду, на ней — табло с температурой воздуха и воды, еще дальше — несколько рядов бун, глубокого вдающихся в морскую голубизну. На них и на пляжах, разделенных ими — мелкие фигурки людей в ярких разноцветных купальниках; еще дальше, у подножия горы — белые и цветные клинья виндсерфинговых тугих парусов, пристань с пришвартованным к ней прогулочным теплоходом.

Над всем этим величаво нависли горы: массивная Крепостная, увенчанная зубчатыми стенами и башнями старинной генуэзской крепости (самая большая башня — Консульская), за ней — высоченная гора Сокол, подернутая синью приморского воздуха (до Сокола — пять километров), левее — менее высокие, но более причудливые горы на мысах, окружающих бухты и бухточки Нового Света — одного из романтичнейших уголков Восточного Крыма.

Повернемся еще левее (здесь, в книге, по моей "фоторазвертке" росписи тогдашней нашей чудо-ванной), туда, где море, искрящееся под высоким солнцем, мерно катят к берегу волны, то сияющие ослепительными бликами, то вздымающие груды белейшей пены, которая с шумом ложится на мокрый песок. На морской синеве краснеют шарики буев: дальше мол заплывать нельзя!

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Книги похожие на "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гребенников - Письма внуку. Книга первая: Сокровенное."

Отзывы читателей о книге "Письма внуку. Книга первая: Сокровенное.", комментарии и мнения людей о произведении.