Андрей Турков - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

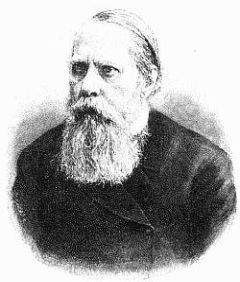

Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Когда-то Григорий Захарович Елисеев казался Чернышевскому самым юным по духу в редакции «Современника». С тех пор много воды утекло.

В 1875 году в переписке с Салтыковым у него вырвалось знаменательное признание: «Так все опротивело, что сказать нельзя, — и никакого просвета впереди. Чувствуешь себя в положении монаха, потерявшего веру во всякую святыню и, однако же, пребывающего на страже святых мощей. Если бы малейшая материальная возможность, удрал бы и забился в такую трущобу, где люди не только ничего либерального не говорят и не читают, но где вовсе пока и грамоты не знают и где пока нет даже запаха Антошки — homo novus[26]».

Правда, эти слова были высказаны Елисеевым под влиянием каких-то недоразумений с Некрасовым, но в них звучит и явная растерянность перед нашествием «нового человека» буржуазной складки, вроде Антошки Стрелова, выведенного в щедринских «Благонамеренных речах», и разочарование в прежних идеалах. Как часто бывает, Елисеев пытался спасти исчезающую веру, старательно открещиваясь от фактов, заставлявших подвергать ее критическому пересмотру. Любопытно, что, когда молодой публицист Н. С. Русанов, находившийся тогда под влиянием марксистских идей, предложил редакции «Отечественных записок» статью, в которой оспаривались надежды народников на некапиталистический путь развития России, мнения редакторов разделились следующим образом: «Щедрин высказался за, Михайловский колебался, решительно восстал против нее… Елисеев», — вспоминал Русанов.

Чем больше заволакивалась для Елисеева туманом историческая даль, тем настойчивее вкрадывалась в его сердце потребность отыскать какой-либо резон для оправдания своей деятельности в настоящем. В таком настроении он становился податлив на любые иллюзии, лишь бы они сулили ему реальное, пусть даже небольшое, дело и осязаемые результаты. Сужение задач, выдвигавшихся перед обществом в его публицистике, вызывало подчас весьма резкий протест Салтыкова. «Прочтите «Внутр[еннее] обозр[ение]» в июньской книжке, — возмущенно писал он Михайловскому 27 июня 1880 года. — Елисеев доказывает, как нужно устроить духовенство согласно с истинным духом православия. Я, впрочем, получил обещание, что дальнейшего развития этому вопросу, а равно и вопросу о том, как повелевает св. церковь насчет постов, — не будет. А ежели будет, то легко может случиться, что я совсем выйду из журнала».

В середине 70-х годов между Елисеевым и Михайловским произошло столкновение личного свойства, после которого прежние близкие отношения между ними порвались.

Салтыков же, все больше и больше отдалявшийся от среды, к которой принадлежал по рождению и чинам, в то же время так никогда и не сделался полностью «своим» в демократической среде, казалось бы, более ему близкой.

Взрывчатый и раздражительный характер Михаила Евграфовича многих отпугивал: Скабичевский с Плещеевым прямо-таки смертельно боялись сатирика. Сложившийся в семье Салтыкова быт оставался чуждым демократическим вкусам значительной части сотрудников; они редко ходили к редактору по делу, а не то что в гости!

Тургенев удивлялся, почему Салтыков не устраивает у себя приемов, на которых он мог бы ближе сойтись с молодыми литераторами. Салтыков даже руками замахал:

— Куда мне! Я ведь человек дикий, не общественный: разгорячусь — только перессорюсь со всеми. А тут еще жена знакомых — гвардейцев всякого оружия — наведет. Это что же такое будет?!

К захватившему молодежь революционному движению, к его новым вождям и пророкам Салтыков относился довольно скептически. Частью поэтому, частью из опасения погубить журнал он заметно уклонялся от встреч и общения с наиболее видными революционерами.

Правда, он печатал — разумеется, анонимно — статьи некоторых из них и пускал подчас в ход свои старые связи для облегчения участи кого-либо из арестованных «за политику». Но ведь подобные услуги оказывали революционному движению и откровенные либералы!

Понятно, что к восхищению Щедриным как писателем у молодежи примешивалась и нотка разочарования. С юношеским максимализмом она осуждала Салтыкова за осторожность и нежелание открыто примкнуть к революционерам. И Михайловский с другим сотрудником «Отечественных записок», С. Н. Кривенко, принимавшие участие в нелегальных народнических изданиях, а временами даже в конспиративной работе, делали это втайне от Салтыкова.

И все же «Отечественные записки» оставались популярнейшим журналом в демократической среде. Это было не коммерческое предприятие, а скорее какая-то литературная партия, которая при всех существовавших внутри нее разногласиях честно искала ответа на важнейшие вопросы народной жизни.

В одном из своих обзоров В. Буренин ехидничал, что Щедрин вертится в «беличьем колесе почти одних и тех же сатирических мотивов». Действительно, многие мотивы переходят из одной книги Щедрина этих лет в другую. Однако замечание Буренина меньше всего продиктовано эстетической требовательностью: в нем скорее выразился страх определенных кругов перед последовательностью сатирика, который с величайшим постоянством рисовал истинное, «ненасурмленное» лицо русской действительности.

«Убежище Монрепо», «Круглый год», «За рубежом» и начатая в те же годы «Современная идиллия» отразили удивительную по своей напряженности работу мысли Щедрина, всю глубину его анализа, опирающегося на огромное богатство наблюдений.

Работа над этими произведениями шла у Щедрина вперемежку, появлялись они в «Отечественных записках» отдельными главами, содержали отклики на самые злободневные события и воспринимались современниками как почти непрерывные комментарии к происходящему, беседа сатирика с читателями о жизни.

Продажа помещичьего имения Монрепо разбогатевшему неведомо какими путями Разуваеву вырастает в символ: «Все боятся Разуваева, никто не любит его, и в то же время все сознают, что Разуваева им не миновать», — это уже сказано не только о жителях самого Монрепо, но обо всей России. Щедрин не верит в творческую силу разуваевых: недаром же из окон разуваевского дома «никакого другого вида не было, кроме громадного пространства, сплошь усеянного пнями». По его мнению, они не несут с собой ничего нового, кроме перенятой у помещиков циничной уверенности в том, что мужицкий труд неистощим. «Ах, вашескородие! йен доста-анит!» — с великолепной беспечностью отмахивается Разуваев от рассказчика, когда тот интересуется, откуда возьмутся барыши при стремительном обнищании народа.

«Идет чумазый!» — свидетельствует писатель и в отличие от многих народников, полагавших, что это произошло случайно, исключительно «по оплошности» общества, поясняет:

«Явления приходят на арену истории как бы крадучись и почти не обнаруживая своей внутренней подготовки… Но подготовка эта несомненно существовала, только мы, ошеломленные исконной репутацией несменяемости, которой пользовались явления предшествующие, проглядели ее».

При всем своем презрении к «кабатчикам, менялам, подрядчикам, железнодорожникам[27] и прочих мирских дел мастерам», воплощающим для Щедрина капитализм, сатирик предвидит, что их могущество отнюдь не эфемерно, что «мироедский период, очевидно, еще не исчерпал всего своего содержания».

Пафосом творчества Щедрина всегда было свободное исследование окружающего. Он остается ему верен и как редактор.

«Самым для нас необходимым писателем» называет он Глеба Успенского в письме к Михайловскому.

Месяц спустя после того, как профессор А. Н. Энгельгардт в январе 1876 года был выслан в свое имение Батищево, в глухой угол Смоленской губернии, Салтыков прислал ему письмо с предложением «изобразить современное положение помещичьих и крестьянских хозяйств сравнительно с таковым же до 1861 года». «Это могло бы доставить Вам материал для целого ряда статей, — развивал он свою мысль, — которые могли бы иметь тем большую занимательность, что Вы приступили бы к составлению со всеми необходимыми знаниями». Так родился замысел книги, которая, будучи во многом несогласной с воззрениями самого Щедрина, тем не менее била не в бровь, а в глаз людям, которые, «живя совершенно другою жизнью, не зная вовсе народной жизни, народного положения… составили себе какое-то, если можно так выразиться, висячее в воздухе представление об этой жизни».

Беллетристическая часть журнала полностью держалась на Салтыкове. «Наиболее талантливые люди шли в «Отеч. зап.» как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер», — с гордостью писал Михаил Евграфович впоследствии.

В традициях «Современника» и «Отечественных записок» не было мелочной опеки над сотрудниками, стеснения их индивидуальности, и новый главный редактор оставался верен этим преданиям.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Турков - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.