Андрей Турков - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

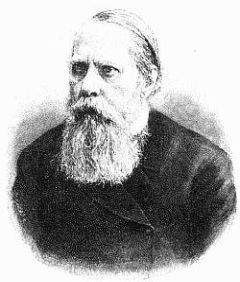

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. Салтыкова-Щедрина.

На что уж, казалось, близкий человек — Герцен, но как жестоко разошлись они с покойным Добролюбовым, когда тот высмеял обличительные корреспонденции и рассказики, наводнившие русскую печать после «Губернских очерков» и изображавшие главным злом всего лишь нерадивых и корыстолюбивых чиновников! Пришлось ехать в Лондон, резко говорить с недавним кумиром Добролюбова и расстаться во многом несогласными. Любопытно, что сам Щедрин оказался на стороне «Современника» и написал очерк «Литераторы-обыватели», где с неслыханной резкостью определил возможный результат соединенных усилий мелкоплавающих обличителей: прежняя дырявая российская изнанка «заменится, хотя и неизящною, но зато несокрушимою подкладкой из арестантского холста».

«Извините меня, Корытников, — обращается он к своему герою-корреспонденту, — но мне кажется, что вы скользите по поверхности; вы только подозреваете, что есть где-то, в окрестностях ваших, болото, но где оно и какого оно свойства — это тайна, которую вам вряд ли суждено когда-нибудь проникнуть». Все герои обличительной литературы, которые казались ей ответчиками, в толковании Щедрина оказывались теми самыми производными персонажами, о которых в пословице сказано: «было бы болото, а черти будут».

А разве с одним Герценом развела жизнь за последнее время? Года два назад на заведенных у Чернышевского вечерах собиралось самое разнообразное общество: молодые и старые литераторы, ученые, профессора университета и военной академии, офицеры, врачи. А теперь «журфиксы» опустели, и жена очень этим огорчается.

Сам Щедрин недавно напечатал в «Современнике» очерк «К читателю», где требовал не раздавать рукопожатий направо и налево:

«Если поколение, к которому обращаются эти строки, хочет сделаться достойным своего призвания, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и в мыслях, и в выражениях, и в действиях соблюдает ту опрятность и даже брезгливость, которая одна может обеспечить действительный успех в будущем».

Разумеется, вряд ли Щедрин является единоличным творцом программы журнала; можно даже предположить, что места, которые противоречат его собственным очеркам, суть результат компромисса с Унковским или другим тверским либералом, пожиже, Головачевым, или прекраснодушным бывшим петрашевцем, поэтом Плещеевым.

Что ж, во всяком случае, Николай Гаврилович напишет Щедрину о своих сомнениях, а, может быть, даже встретится с ним, тем более что в редакции «Современника» лежит новый очерк его — «Каплуны», тоже вызывающий замечания.

Рядом с веселыми «каплунами настоящего», которые охотно мирятся с действительностью, в этом очерке возникают угрюмые «каплуны будущего». Они брезгливо взирают на современность, не дающую почвы для осуществления их «готовых идеалов»: прикосновенье к нынешней жизни, дескать, может только замарать честного человека; надо замкнуться в своих идеалах и жить будущим.

«Но ведь надо же понять, — восклицает автор, — что запереться — значит добровольно обречь себя на нравственное и политическое самоубийство, значит добровольно отказаться от всяких надежд на осуществление идеалов. Очевидно, что это плохая услуга даже тому делу, которому мы претендуем служить. Как бы ни было прекрасно будущее, но не сделается же оно само собой, но и оно должно быть результатом соединенных усилий».

В поисках жизненного дела Щедрин допускает даже «воровской образ» действий, разыгрывание «роли ложного друга» по отношению к торжествующему злу. И как ни приучен Чернышевский к всевозможным изворотам мысли в предвиденье цензурных препон, но на этот раз авторская мысль сама по себе не отличается четкостью и может дать повод для кривотолков.

«Мне кажется, что Вы придаете «Каплунам» смысл, которого они не имеют, — оборонялся Щедрин в ответном письме (29 апреля 1862 года). — Тут дело совсем не об уступках, а тем менее об уступках в сфере убеждений, а о необходимости действовать всеми возможными средствами, действовать настолько, насколько каждому отдельному лицу позволяют его силы и средства. Эту же самую мысль я провел в имеющейся у Вас программе предполагаемого нами журнала».

Чернышевский убедил-таки Щедрина сделать в «Каплунах» некоторые исправления, но потом очерк был запрещен цензурой.

Испокон веку свирепствовали на Руси пожары. Свежие пепелища сопровождали Салтыкова по дороге в Вятку; наталкивался на недавние следы опустошающей стихии И. С. Аксаков. «…Во Владимире… видел только пепелище после пожара, от которого сгорело 32 дома, — писал он родным. — …Тут же, кстати скажу, что выгорела Корсунь, вся; сгорел Алатырь, и в Самаре сгорело также около ста или более… домов».

Огнебоязнь дошла до того, что в 1849 году правительство запретило пользоваться спичками. «Знающие люди» пытались совладать с пламенем, бросая в него крашеные пасхальные яйца; ретивые градоначальники секли «дерзких критиканов», осмеливавшихся подавать им советы во время тушения пожаров. А огонь гулял себе да гулял по русским городам и селам.

«Судно наше причалило к городу, — рассказывала Л. П. Шелгунова о своем посещении Самары, — еще местами дымившемуся. Это была громадная черная площадь с торчащими кое-где изразцовыми печами».

Доведенные до отчаяния дворовые жгли своих господ. Сосланный в Саратов историк Костомаров был свидетелем, как в 1854 году стала поджигательницей девочка, зверски избитая помещицей.

Четыре года спустя царский поезд, возвращавшийся из Петербурга в Москву, долго проезжал через местности, сильно пострадавшие от летних пожаров и кое-где еще продолжавшие гореть. Даже в Петербурге благодаря обилию деревянных домов и отсутствию водопроводов огонь был довольно частым бедствием.

«О саратовских пожарах мы прочли в газетах несколькими днями раньше, чем услышали от Вас, — пишет Н. Г. Чернышевский родным 16 августа 1860 года. — …У нас в начале августа также были многочисленные пожары, тем более странные, что погода в это время стояла уже дождливая».

Пожары, вспыхнувшие в столице в конце мая 1862 года, были необычайно сильны. Однако ущерб от них далеко уступал тем бедствиям, какие принесла русскому обществу развязанная правительством кампания против «поджигателей». Опрометчивые обмолвки прокламации, изданной «Молодой Россией», грозившей правительству революционным террором, позволили реакции свалить вину на революционеров. Всюду возникали и услужливо подхватывались прессой слухи о якобы пойманных поджигателях. Народу усердно внушалось, что пожары — дело рук студентов, выступающих якобы в защиту крепостного права.

В разгар пожаров на Мытной площади состоялась публичная гражданская казнь В. А. Обручева. Из толпы, окружавшей эшафот, на «преступника» обрушился град угроз и оскорблений: озлобленные, напуганные, лишившиеся последнего имущества люди отводили душу, требуя, чтобы вместо ссылки на каторгу ему тут же отрубили голову, или отстегали кнутом, или хоть повесили на позорном столбе вниз головой как государева ослушника. Дикий взрыв хохота раздался на площади, когда на Обручева надели арестантскую одежду и шапку, спускавшуюся ниже глаз.

Сцепив руки, Чернышевский молча слушал рассказ очевидцев. Он знал, что на этом дело не остановится.

Правительство получило долгожданный повод для выступления «на защиту общественного спокойствия». Механизм реакции был Николаю Гавриловичу достаточно хорошо известен:

«В самом деле, чего нельзя оправдать под предлогом охранения порядка, и какие меры из всех, кажущихся стеснительными в глазах просвещенного человека, не представляются нужными для охранения общественной безопасности людям менее просвещенным? Реакция всегда являлась для поддержания общественной безопасности».

Со всех сторон раздаются требования строжайшего следствия, причем газеты правительственного толка уже высказываются о его результатах как о деле решенном. «Не подлежит сомнению, что пожары происходят вследствие заранее обдуманного плана», — утверждает московское «Наше время» и даже передает слухи о том, что обсуждается, не ввести ли пытки при следствии о поджогах.

Бумаги, захваченные при аресте мнимых поджигателей, подвергаются самому пристрастному толкованию. Запись в дневнике одной гувернантки: «Пожар имеет в себе что-то революционное. Он смеется над собственностью, нивелирует состояния» — обрадовала следователей как драгоценная находка, и «поджигательница» была сослана в Холмогорский женский монастырь. Естественно ждать, что такая придирчивость будет перенесена и на литературу, которая и без того не могла жаловаться на недостаток цензорского внимания.

Нетрудно предсказать, что, получив широкие полномочия для «предотвращения беспорядков», власть не будет торопиться отказываться от них даже тогда, когда обстоятельства изменятся. К этому выводу Чернышевский пришел, изучая труды историков, будь они даже такие умеренные, как Б. Н. Чичерин; жизнь почти каждого народа доказывала, что «власть стремится к всегдашнему удержанию объема, приобретенного по поводу скоропреходящих обстоятельств».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Турков - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.