Андрей Турков - Салтыков-Щедрин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

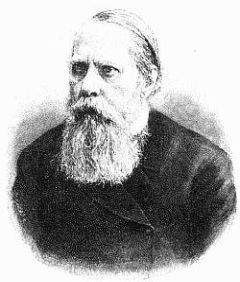

Описание книги "Салтыков-Щедрин"

Описание и краткое содержание "Салтыков-Щедрин" читать бесплатно онлайн.

Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Ответ был получен вскорости: Унковского отрешили от должности, а затем по доносу о якобы готовящемся в Твери «перевороте» (то есть переизбрании его предводителем!) Унковский был отправлен в Вятку, Европеус — в Пермь.

Таково было личное распоряжение царя. Правда, администрация была сильно сконфужена, когда вскрылась полная вздорность обвинений и герценовский «Колокол» высмеял действия правительства. Но по устоявшейся привычке «виноватых» все-таки некоторое время подержали в ссылке. Вице-губернатора Иванова, думавшего отличиться обнаружением «волнений», не только не наказали, но перевели на ту же должность в Рязань. Больше того, «за усердие к службе» он получил тысячу рублей наградных.

Его место занял бывший рязанский «вице-Робеспьер».

«Устроились мы довольно сносно, хотя и не так привольно, как в Рязани», — писал Салтыков брату.

Вскоре после вступления в должность Салтыков стал свидетелем посещения Твери царем и его братьями в августе 1860 года. Во время царского пребывания в Твери разыгрался любопытный эпизод.

Царь изволил спросить у Михаила Евграфовича, откуда он родом и давно ли в Твери служит. Это послужило сигналом для того, чтобы и другие августейшие особы сочли своим долгом «обласкать» Салтыкова. Когда окончился обед в честь «высоких гостей», к Михаилу Евграфовичу подошел адъютант с объявлением, что великие князья желают, чтобы писатель им представился.

— Сейчас?

— Нет, через несколько времени, я тогда приду за вами.

Происшедшую дальше сцену Салтыков очень любил рассказывать знакомым:

— Ну, через полчаса действительно пришел и пригласил «проследовать»… Я проследовал, встал на указанном месте перед дверями. Он оглядел меня, как будто желая убедиться, все ли у меня в порядке… Через минуту двери растворились, и вошел Константин. Как только он увидел меня, остановился, взбросил в глаз монокль, кивнул мне головой. «А!» — говорит. Я представился ему, разумеется, по «форме» — как вице-губернатор. Он выбросил монокль из глаза, с необыкновенной ловкостью опять взбросил и снова «А!» сказал.

— Здешний дворянин?

— Здешний дворянин, ваше высочество.

— А! Читал ваши очерки, восхищался вашим остроумием.

«Ну, — думаю, — читал так читал, восхищался так восхищался…»

Опять монокль туда-сюда путешествует…

— Вы недавно здесь вице-губернатором?

— Недавно, ваше высочество.

— Все еще пишете?

— Все еще пишу…

— А! Очень рад. Пишите, пишите…

Кивнул головой, повернулся — и двери перед ним сами растворились: они к этикету приучены.

Уже от этого разговора Михаил Евграфович опешил: ведь его собеседник стяжал славу величайшего либерала и чуть ли не главного вдохновителя «эры реформ»!

Но тут подоспел великий князь Николай, и… произошел точь-в-точь такой же обмен вопросами и ответами.

За каких-нибудь полчаса перед Салтыковым продефилировали «первые люди» России во всей своей красе.

Чем дольше затягивалась борьба за формы и меру уступок, которые помещики по необходимости должны сделать, тем более накалялась атмосфера в деревне, тем охотней прислушивались крестьяне к слухам о близкой «свободе», тем напряженнее становились их отношения с «господами».

«Правда ли, что 30 сентября подписана свобода крестьян? — спрашивал один из священников Калязинского уезда Тверской губернии в частном письме. — У нас опять все заволновалось. Уж делали бы что-нибудь решительно; а то все волнения и смуты. Посмотрите, то там, то здесь да и щелкнут помещика».

Тем временем «господа» не дремали и спешили обеспечить себя на будущее.

Однажды, отправившись к жениным родичам, Салтыков с удивлением обнаружил вместо большой владимирской деревни… ржаное поле: оказывается, владелец, уездный предводитель дворянства, воспользовался своим «правом» сослать крестьян в Сибирь без суда и следствия, присвоив их имущество.

Во Владимире взволнованные очевидцы рассказывали, как понуро тянулись эти сотни мужиков, причитающих баб и ревущих ребятишек через весь город, над которым долго еще висела пыль, поднятая скорбной процессией.

Случившееся было Салтыкову не в диковинку; тверские помещики тоже усердствовали по этой части; более «гуманные» старались переселить крестьян «на песочек», захватывая возделанные многолетним трудом земли.

И хотя «землекрады» (как окрестил таких помещиков «Колокол») вскоре почувствовали, что у нового вице-губернатора несговорчивый нрав, Салтыкову было трудно противиться этому денному грабежу. Его записки и решения обжаловались, аннулировались, залеживались в Сенате и потом оставлялись без последствий «по истечении законного срока».

Салтыков все больше убеждался, что даже те дворяне, которые щеголяли своим человеколюбием и либерализмом, начинали действовать как откровенные крепостники, лишь только дело касалось их имущественных интересов.

«Еще Некрасов и Салтыков, — писал впоследствии В. И. Ленин, — учили русское общество различать под приглаженной и напомаженной внешностью образованности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушие подобных типов…»[9].

Салтыков и раньше подозревал, что многие надрывают себе горло либеральными руладами лишь из желания усладить слух начальства, которому эти песни сейчас по вкусу.

«…Нынче, посмотрю я, — размышляет подьячий в «Губернских очерках» не без авторского сочувствия, — все разговором занимаются и всё больше насчет бескорыстия, а дела не видно и мужичок — не слыхать, чтоб поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего».

Многозначительно выглядела и компания «в новом вкусе», которую сметливый городничий собрал для приезжего ревизора:

«Партию для его высокородия он уже составил, и партию приличную: Михайло Трофимыч Сертуков, окружной начальник, молодой человек, образованный и с направлением; асессор палаты, Кшепшицюльский, тоже образованный и с направлением, и наконец той же палаты чиновник особых поручений Пшикшецюльский, не столько образованный, сколько с направлением. Все они согласны играть во что угодно и по скольку угодно».

Ноздреву «по обстоятельствам» приходится глядеть этаким Лафайетом, либеральничающий «Русский вестник» стал любимым чтением Чичикова… Да что говорить о лицах мифических! Профессор Баршев, который еще недавно с бесстрашием безнаказанности ополчался в Московском университете против всякого вольнодумства и воспевал кнут, ныне беззастенчиво объясняет, что при прежнем государе позволительно было выставлять только эту сторону вопроса, а теперь позволительно и о гуманности поговорить.

Золотые слова сказал профессор! Салтыков прямо как подслушал его и возвел в перл создания драгоценную обмолвку угодливого тупицы:

«Что заставило нас заменить наше прежнее необузданное молчание столь же необузданною болтовнею?..

Ближайшие исследования дают повод думать, что первою и главною побудительною причиною было то, что нам вышло позволение говорить, подобно тому, как выходят: отставка, определение, отсрочка, новые формы и т. д. Спрашивается: если вышла человеку отставка, может ли он продолжать служить?.. Подобно сему, если вышло человеку дозволение говорить, может ли он молчать? И самое нежелание с его стороны воспользоваться предоставленным правом не должно ли быть признано равносильно ослушанию воле начальства?»

Прочитав подобные строки, нельзя было не задуматься о поразительном несоответствии громко заявляемых новых целей старым средствам, пускавшимся в ход для их достижения. И читатель справедливо начинал подозревать, что эта правительственная практика — не случайная оплошность, что как от отдельных деятелей, столь же усердно служивших николаевским порядкам, так и от всего государственного аппарата, по-прежнему опирающегося на дворянство, трудно ожидать подлинной энергии в деле реформы.

Отвечая одному из рыцарей, которые встали на защиту дворянства, «обижаемого бюрократией», В. К. Ржевскому, Щедрин насмешливо заметил:

«Где взяли, откуда вывели эти господа русскую бюрократию, отдельную от русского дворянства, — это тайна, разгадку которой следует искать в трущобах сердец ноздревских».

Мнимая противоположность взглядов «бюрократии» и поместного дворянства, ретроградов и либералов, как туман, скрадывала истинную картину борьбы, где люди, казавшиеся своим противникам «стрррашными ррреволюционерами», на самом деле сердобольно помогали им обойти топкое место.

Щедрин, как и Чернышевский, считал, что убеждения этих противников расходятся всего на какой-то миллиметр:

«Чего хотят ретрограды, чего добиваются либералы — понять очень трудно. С одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляют оппозицию, с другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорят и действуют так, как бы состояли на жалованьи… Скажу одно: если гнаться за определениями, то первую партию всего приличнее было бы назвать ретроградной либералией, а вторую — либеральною ретроградией!»

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Салтыков-Щедрин"

Книги похожие на "Салтыков-Щедрин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Андрей Турков - Салтыков-Щедрин"

Отзывы читателей о книге "Салтыков-Щедрин", комментарии и мнения людей о произведении.