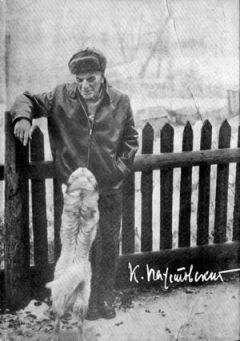

Константин Паустовский - Близкие и далекие

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Близкие и далекие"

Описание и краткое содержание "Близкие и далекие" читать бесплатно онлайн.

Сборник составляют написанные Константином Паустовским в разные годы очерки, статьи, главы из книг о знаменитых писателях, таких как Эдгар По, Оскар Уайльд, Иван Бунин, Александр Блок, Алексей Толстой и др. Составитель сборника Л. Левицкий.

Если красоты земли, то уж такие, чтобы захватывало дух, если работа, то такая, чтобы гудели руки, если бить — так уж бить сплеча.

И внешность у Гиляровского (я впервые увидел его уже стариком) была заметная и занятная — сивоусый, с немного насмешливым взглядом, в смушковой серой шапке и жупане, — он сразу же поражал собеседника блеском своего разговора, силой темперамента и ясно ощутимой значительностью своего внутреннего облика.

Среди многих свойств таланта есть одно, которое совершенно покоряет нас, когда проявляется у людей пожилых, проживших большую и очень трудную жизнь. Эта черта — ребячливость.

У каждого были свои ребяческие страсти и выдумки. Горький любил разводить костры, даже в пепельницах, Пушкин любил «розыгрыши» (вспомните его замечательный «розыгрыш» своего простодушного дядюшки Василия Львовича), Грин — делать луки и стрелять из них в цель, Чехов — ловить карасей, Гайдар — пускать воздушных змеев, Багрицкий — ловить силками птиц.

Гиляровский был неистощим на мальчишеские выдумки. Однажды он придумал послать письмо в Австралию к какому-то вымышленному адресату, чтобы, получив это письмо обратно, судить по множеству почтовых штемпелей, какой удивительный и заманчивый путь прошло это письмо.

Гиляровский происходил из исконной русской семьи, отличавшейся строгими правилами и установленным из поколения в поколение неторопливым бытом.

Естественно, что в такой семье рождались люди цельные, крепкие, физически сильные. Гиляровский легко ломал пальцами серебряные рубли и разгибал подковы.

Однажды он приехал погостить к отцу и, желая показать свою силу, завязал узлом кочергу. Глубокий старик отец не на шутку рассердился на сына за то, что тот портит домашние вещи, и тут же в сердцах развязал и выпрямил кочергу.

У Гиляровского в жизни было много случаев, сделавших его в нашем представлении человеком просто легендарным.

Естественно, что человек такого размаха и своеобразия, как Гиляровский, не мог оказаться вне передовых людей и писателей своего времени. С Гиляровским дружили не только Чехов, но и Куприн, Бунин и многие писатели, актеры и художники.

Но, пожалуй, Гиляровский мог гордиться больше, чем дружбой со знаменитостями, тем, что был широко известным и любимым среди московской бедноты. Он был знатоком московского «дна», знаменитой Хитровки — приюта нищих, босяков, отщепенцев — множества талантливых и простых людей, не нашедших себе ни места, ни занятия в тогдашней жизни.

Хитровцы (или хитрованцы) любили его, как своего защитника, как человека, который один понимал всю глубину хитрованского героя, несчастий и опущенности.

Сколько нужно было бесстрашия, доброжелательства к людям и простосердечия, чтобы заслужить любовь и доверие сирых и озлобленных людей.

Один только Гиляровский мог безнаказанно приходить в любое время дня и ночи в самые опасные хитровские трущобы. Его никто не посмел бы тронуть пальцем. Лучшей охранной грамотой было его великодушие. Оно смиряло даже самые жестокие сердца.

Никто из писателей не знал так всесторонне Москву, как Гиляровский. Было удивительно, как может память одного человека сохранять столько историй о людях, улицах, рынках, церквах, площадях, театрах, садах, почти о каждом трактире старой Москвы.

У каждого трактира было свое лицо, свои завсегдатаи — от купеческого и аристократического Палкина до студенческой «Комаровки» у Петровских ворот и от трактира для «холодных» сапожников у Савеловского вокзала до знаменитого Гусева у Калужской заставы, где лучшая в Москве трактирная машина-оркестрион гремела, бряцая литаврами, свою неизменную песню: «Шумел-горел пожар московский».

Каждому времени нужен свой летописец, не только в области исторических событий, но и летописец быта и уклада.

Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени. Поэтому так ценны для нас рассказы таких писателей, как Гиляровский. Его можно назвать «комментатором своего времени».

К сожалению, у нас таких писателей почти не было. Да и сейчас их нет. А они делали и делают огромное культурное дело.

О Москве Гиляровский мог с полным правом сказать: «Моя Москва». Невозможно представить себе Москву конца девятнадцатого и начала двадцатого века без Гиляровского, как невозможно ее представить без Художественного театра, Шаляпина и Третьяковской галереи.

Хлебосольный, открытый и шумный дом Гиляровского был своего род средоточием Москвы. По существу это был (как и сейчас остался) редкий музей культуры, живописи и быта чеховских времен. Необходимо бережно сохранить его, как образчик московского житейского обихода девятнадцатого века.

Есть люди, без которых трудно представить себе существование общества и литературы. Это — своего рода бродильные дрожжи, искристый винный ток.

Не важно — много ли они, или мало написали. Важно, что они жили, что вокруг них кипела литературная и общественная жизнь, что вся современная им история страны преломлялась в их деятельности. Важно то, что они определяли собой свое время.

Таким был Владимир Александрович Гиляровский — поэт, писатель, знаток Москвы и России, человек большого сердца, чистейший образец талантливости нашего народа.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Многие книги существуют для нас только как явления литературы. Но есть и другие, правда очень редкие, книги, — они живут в сознании, как события нашей жизни. Они неотделимы от нашего существования. Они становятся частью нас самих — частью наших дней, размышлений, радостей и печалей. Мы ощущаем их не как книги, а как большие, невыдуманные проявления жизни, — так же, как ощущаем любовь, разлуку, ежедневный труд. Таковы книги Алексея Толстого.

Первое впечатление от этих книг — чувство соприкосновения с зорким талантом — неистребимо. Раз появившись, оно занимает прочное место в нашем сознании.

Алексей Толстой не только крупнейший мастер нового, социалистического времени, но и носитель высоких традиций, идущих от Пушкина, Гоголя, Чехова, Горького.

У Алексея Толстого — острый глаз, точный слух, живой и пленительный язык, редкое знание людей. Все это непрерывно обогащало и обогащает нас, его современников, и будет обогащать поколения людей, идущих нам на смену.

Алексей Толстой открыл мир людей многих эпох, начиная от «Смутного времени» и дней Петра Первого и кончая нашим социалистическим временем. Он открыл нам обширное богатство человеческих образов — всегда живых, всегда задевающих сердце, всегда вызывающих у нас беспокойство, смех и радость, печаль и негодование.

Писательский путь Толстого сложен, характерен для облика подлинного мастера. Это — путь живого и пытливого писателя с его удачами, бесстрашием, упорными поисками наилучших изобразительных средств, с неизбежными подчас ошибками, но ошибками талантливыми, бесследно тонущими в блеске неоспоримых побед. Это — прекрасный и трудный путь большой литературы, необходимой народу.

Юность Ал. Толстого совпала с периодом разорения и вырождения мелкопоместного дворянства. Первые книги Толстого «Заволжье», «Чудаки» и очень многие небольшие рассказы написаны об этих доживающих последние дни, растерянных чудаках-дворянах. Образ такого «чудака» Мишуки Налымова стал классическим.

Воспоминания детства наложили резкий отпечаток на творчество Толстого.

«Детство Никиты» написано Толстым с особым, неповторимым блеском и простотой.

Писательский размах Толстого так велик, Толстой так щедр, что, кажется, для него почти нет ничего невозможного в области литературы. Редкие писатели могут с таким совершенством касаться совершенно разных тем, как это делает Толстой. Здесь и история («Петр Первый», «День Петра», «Любовь — книга золотая»), и фантастические романы («Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»), и гражданская война («Хождение по мукам», «Гадюка», «Похождения Невзорова»), и детские сказки («Буратино»), и печальная судьба простых и самоотверженных русских женщин («Маша», «Под старыми липами»), и Запад («Древний путь», «Черное золото»), и еще множество интересных рассказов, окруженных воздухом ржаных полей, заглохших садов, многоводных рек.

Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами. Они остро чувствовали поэзию познания. Может быть, этому чувству они и были отчасти обязаны смелостью своих обобщений, дерзостью мысли, своими открытиями. Научный закон почти всегда извлекается из множества отдельных и подчас как будто очень далеких друг от друга фактов при помощи мощного творческого воображения. Оно создало и науку и литературу. И — на большой глубине — во многом совпадают между собой творческое воображение хотя бы Гершеля, открывшего величественные законы звездного неба, и творческое воображение Гете, создавшего «Фауста».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Близкие и далекие"

Книги похожие на "Близкие и далекие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Паустовский - Близкие и далекие"

Отзывы читателей о книге "Близкие и далекие", комментарии и мнения людей о произведении.