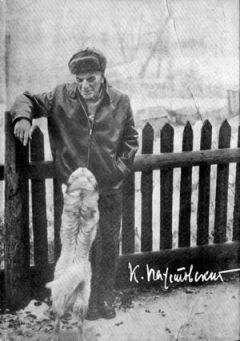

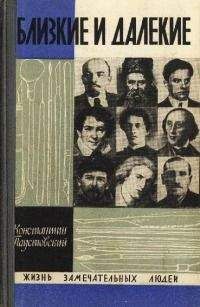

Константин Паустовский - Близкие и далекие

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Близкие и далекие"

Описание и краткое содержание "Близкие и далекие" читать бесплатно онлайн.

Сборник составляют написанные Константином Паустовским в разные годы очерки, статьи, главы из книг о знаменитых писателях, таких как Эдгар По, Оскар Уайльд, Иван Бунин, Александр Блок, Алексей Толстой и др. Составитель сборника Л. Левицкий.

«Светлая пустота тропического неба глядела в дверь рубки. Стекловидные волны все медленнее перекатывались за бортом, озаряя каюту».

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Алексеевичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно — только видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству… Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место, удивительно раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу из кругообразных непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным.

Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, связанные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает из самых разных мест все частицы, нужные для этого рассказа.

Если бы сейчас существовал сказочник, подобный Христиану Андерсену, то он, может быть, написал сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч и сизых траурных риз, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой — и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть, — и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских проклятий, а от них — до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть, не роман, не рассказ. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это слиток из всех земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей; но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов… И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание…»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле; но в отличие от пушкинского кристалла даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире, и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой простотой то явление, которое мы, по скудности своего языка, называем «внутренним миром» человека. Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь я не испытал от вещей, виденных мною на земле, — а я видел много! — такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко, и с какой несравненной художественностью была сделана из него коробочка! А самая вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

В книге есть одно место об «одиночестве» луны. Написано это место с какой-то пронзительной печалью, хотя Бунин пишет от лица того же маленького мальчика:

«Помню, однажды осенней ночью я почему-то проснулся и увидел легкий и таинственный полусвет в комнате, а в большое незавешенное окно — бледную и грустную осеннюю луну, стоявшую высоко-высоко над пустым двором усадьбы, такую грустную и исполненную такой неземной прелести от своей грусти и своего одиночества, что и мое сердце сжали какие-то несказанно сладкие и горестные чувства, те самые как будто, что испытывала и она, эта осенняя бледная луна».

Описание родного нищего края сделано Буниным со скупой выразительностью:

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов, только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубовка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов… Это Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом, — так они неприхотливы, первобытно просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов, — «лепка людей». У немногих писателей есть такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие порточки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые «козельчики», разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним и то, что он подбивает и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Близкие и далекие"

Книги похожие на "Близкие и далекие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Константин Паустовский - Близкие и далекие"

Отзывы читателей о книге "Близкие и далекие", комментарии и мнения людей о произведении.