Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

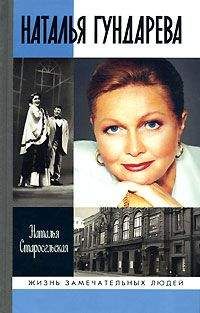

Описание книги "Сухово-Кобылин"

Описание и краткое содержание "Сухово-Кобылин" читать бесплатно онлайн.

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.

Но дни моей научной деятельности сочтены. Силы мои пошли на убыль, и едва ли их хватит на то, чтобы обработать тот сырой материал, который скопился в моем рабочем кабинете в форме трактатов, заметок и набросков при изучении философии Гегеля и при дальнейшем моем самостоятельном труде…

Но на фабрикацию этого литературного труда ныне у меня нет ни подходящих инструментов, ни личной охоты, а потому, сказавши мое слово, я предоставлю его силе собственной инерции в убеждении, что правда свое возьмет…

И в то же время самой несокрушимой верой убежден, что труд мой не пройдет даром, что среди толкотни и гама современной людской биржи все-таки найдутся люди, которые примут от меня эти мною собранные зерна и крохи философии, похвалят за хлопоты, допустят дельное, отвергнут ошибки, приложат свои зерна и свои крохи и мало-помалу на девственной целине русского мышления прозябнет и вырастет многоценное древо разумозрительной философии. Смотря на это будущее, радостью истины наполняется мое сердце, мне становится веселее в тишине моего уединения, в моей келье дышится легко и я ретиво принимаюсь за труд и спешу его окончить перед надвинувшимся на меня грузом лет.

В совершенном мной труде я желал одного: высказать истину в наиболее простой и наиболее к ней, истине, близкой, но увы, все-таки привременной форме. Мне уже слышались за порогом шаги тех, которые ступят далее меня и для которых труды мои станут уже поблекшею листвою осени, но то, что не должно пройти, и как осенняя листва не пройдет, это та любовь к истине, которая доднесь меня вела, в многотрудной работе поддерживала и которая будет вечно жить в человечестве и других вести, и других поддерживать. Этой любви обязан я совершением моего труда и теми высокими минутами тихого, уединенного, но превысшего наслаждения, которыми великий Дух меня так щедро и несказанно наградил».

Этот фрагмент, расшифрованный Е. Н. Пенской, точной датировки не имеет, но по многим реалиям и отсылкам мы можем отнести его к 1901 году, когда Александр Васильевич все чаще задумывался о том, что пришло время прощания и пора привести в порядок все свои дела. О том, что оставит он не только своей дочери, но потомкам, далеким потомкам, для которых, может быть, восстановится истина, и сделанное им будет цениться по достоинству. Именно — по достоинству, потому что в этом фрагменте, едва ли не единственный раз в своей жизни, Сухово-Кобылин просит о снисходительности…

Вряд ли правомерно объяснять эту просьбу возрастом; кажется, Александр Васильевич обращается за снисхождением не к читателям, не к обществу — к самой Судьбе, что без устали гонит и гонит его к финалу.

«В опубликованном 1 января 1900 года списке лиц, вошедших в состав только что тогда созданного института „почетных академиков“ от литературы имя Сухово-Кобылина отсутствовало, — вспоминал впоследствии В. С. Кривенко. — Меня несправедливость эта возмутила. В № 8588 „Нового времени“ напечатана моя заметка — „Забытый“. Я указывал на литературные заслуги Сухово-Кобылина. Заканчивал свою заметку следующими словами: „Хочется верить, что в следующем списке во главе новых академиков будет красоваться его имя“».

Василий Силыч Кривенко добился своего. За год до смерти, 25 февраля 1902 года, Александр Васильевич был объявлен «бессмертным», о чем получил соответствующее уведомление:

«Милостивый государь Александр Васильевич!

Имею честь уведомить Вас, что соединенное собрание Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности Императорской Академии наук в последнем своем заседании, состоявшемся 25-го сего февраля, избрало Вас в Почетные Академики по Разряду изящной словесности.

Диплом на означенное звание будет доставлен Вам по настоящему адресу в самом непродолжительном времени.

Покорнейше прошу Вас, милостивый государь, принять уверение в отличном почтении и совершенной преданности».

Высокого звания Александр Васильевич был удостоен вместе с Максимом Горьким, А. П. Чеховым и В. Г. Короленко.

Интересно, как отнесся к подобному соседству сам Сухово-Кобылин?..

В «Дневниках директора Императорских театров» В. А. Теляковского приводится фрагмент из Прибавления к «Правительственному вестнику» от 11 марта 1902 года: «Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и разряда изящной словесности Императорской Академии наук, — выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним „Максим Горький“), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 устава уголовного судопроизводства, — объявляются недействительными». А накануне, 10 марта, в «Петербургской газете» была помешена карикатура: возле здания Академии наук Горький в лаптях держит под уздцы лошадь, запряженную в телегу, в которой сидят «босяки». Подпись под карикатурой: «МАКСИМ ГОРЬКИЙ: „И сам я никак не ожидал, что моя клячонка с такими седоками привезет меня сюда, да еще одновременно с Сухово-Кобылиным“»…

Пресса откликнулась в основном на избрание Горького. «Соседство» в объявлении двух имен, кажется, никого не обескуражило. И это естественно. Молодой талантливый писатель Максим Горький вызывал куда больший интерес, чем Сухово-Кобылин, которого многие считали реликтом «отжитого времени».

Как бы то ни было, признание, хоть и поздно, но пришло к Александру Васильевичу. Судя по тому, что Кривенко сделал для Сухово-Кобылина, он был не просто расположен, а очень привязан к писателю, высоко ценил его. Свидетельства тому рассыпаны по письмам, воспоминаниям, разного рода заметкам, оставленным нам Василием Силычем. Вот что он говорил, например, о языке Александра Васильевича: «Скажет — припечатает; как и из пьес его нельзя выбросить ни словечка, так и в устной беседе он, бывало, скажет — рублем подарит, да и насмешит до упаду. В его языке, чисто русском, красивом, без примеси иностранных оборотов речи, чувствовался интеллигент, проживший всю сознательную жизнь в тесном общении с крестьянами».

Еще в 1895 году Кривенко писал А. С. Суворину: «…не посмейтесь над прилагаемым письмом старика Сухово-Кобылина — убежденного гегелианца».

Вероятно, речь идет о цитировавшемся нами историко-философском письме, предназначенном для распространения. Хотя более раннее обращение к Суворину (самого Сухово-Кобылина) связано с попыткой публикации философских сочинений.

В марте 1884 года Александр Васильевич писал: «Имея в виду приступить к Изданию моих многолетних Трудов по Философии, мне было бы весьма желательно при Почине этого важнейшего Дела моей Жизни воспользоваться вашими Советами. Но эту Мотивацию дала мне Графиня Салиас. Я был бы чрезвычайно признателен, если бы вы нашли возможным уделить из ваших Занятий несколько Минут для меня и сообщить мне, когда могу вас видеть, не стесняя вас. С особенным уважением Ваш готовый к услугам А. Сухово-Кобылин».

Обнаружившая записку в суворинском фонде Е. Н. Пенская комментирует: «Возможно, упоминая родную сестру Е. В. Салиас де Турнемир… издательницу журнала „Русская речь“, в котором в 1861–1862 годах Суворин фактически начал свою публицистическую карьеру, Сухово-Кобылин собирался предложить ему свои работы для отдельного издания или серийных публикаций в „Историческом вестнике“, основанном Сувориным совместно с историком С. Н. Шубинским в 1880. Как известно, публикация не состоялась. Двумя годами позднее Сухово-Кобылин снова обратился к Суворину с предложением издать свои драматические сочинения». Но и тогда из этого ничего не вышло. Посредником в дальнейших переговорах суждено было стать Кривенко. И, может быть, свое ходатайство Василий Силыч начал именно с верноподданического философского письма Сухово-Кобылина.

Кривенко послал его Суворину отнюдь не случайно — «мракобесу и реакционеру» (как именовали Суворина на протяжении едва ли не столетия) Алексею Сергеевичу должно было быть близким по духу послание о двуединой судьбе России и самодержавия. Суворин же в это время хлопотал о создании своего театра (который открылся 17 сентября 1895 года) и мог, по мысли Кривенко, загореться идеей воскрешения загубленной цензурой «Смерти Тарелкина».

Кривенко все рассчитал верно.

Так и случилось, но только позже.

Первое время после пожара в Кобылинке Александр Васильевич жил попеременно то в России, то во Франции, не в силах навсегда проститься со своей страной. Он все еще мечтал о том, что «Смерть Тарелкина» увидит свет рампы.

И вдруг — чудо случилось!

П. П. Гнедич, бывший в то время заведующим репертуарной частью Суворинского театра, вспоминал, как весной 1900 года А. С. Суворин обратился к нему: «Знаете, чем я хочу осенью открыть театр? „Смертью Тарелкина“! Вы какого мнения об этой пьесе?

— Пьеса чудесная, — ответил Гнедич, — но поставить ее не так легко, как вам кажется. Ее надо играть гротеском.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сухово-Кобылин"

Книги похожие на "Сухово-Кобылин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин"

Отзывы читателей о книге "Сухово-Кобылин", комментарии и мнения людей о произведении.