Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Сухово-Кобылин"

Описание и краткое содержание "Сухово-Кобылин" читать бесплатно онлайн.

Книга известного литературного и театрального критика Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом пути замечательного русского драматурга Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия — «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — более века не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. Сухово-Кобылин был не только драматургом, но и выдающимся мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты «Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его взглядов на политические и экономические события в России XIX века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы послужить сюжетом для детективного романа.

Дворовые не любили ее за жестокость. Рассказывали, что, когда Мария Ивановна выезжала из своего двора, вслед ей неслось: «У-у, татарка поехала…»

Насчет «мнимой образованности» Марии Ивановны можно усомниться. Феоктистов не раз являл себя человеком пристрастным, желчным и несправедливым; особенно — по отношению к семье Сухово-Кобылиных. В мемуаристике о Марии Ивановне по большей части говорится, как о женщине образованной, отличавшейся изысканным вкусом и широкими культурными пристрастиями. Созданный ею литературный салон вскоре стал считаться одним из лучших в Москве, потому что хозяйка умела привлечь в него людей интересных, известных широтой взглядов и высокой культурой. Именно поэтому и домашние учителя для подрастающих детей подбирались Марией Ивановной из круга тех, кто посещал ее салон.

По воспоминаниям близко знавших ее людей, Мария Ивановна была прирожденным воспитателем; четверо детей (младший сын Иван умер в младенчестве) боготворили мать, уважая в ней не только властность, твердость убеждений, но и отсутствие чувства страха, и четко сформулированную педагогическую систему, которую она сама создала и проповедовала. Но характер у Марии Ивановны был нелегкий — не хватало терпения на собственную «систему», она часто бывала резка и несправедлива с детьми, за малейшую оплошность прислуга наказывалась «из своих рук», дворня жила в постоянном страхе… Александр унаследовал от матери вспыльчивость, неукротимый темперамент и, пожалуй, самую отрицательную черту характера — чрезмерную гордость («лютейший аристократизм»!), несправедливость в отношении к людям. Ведь именно мать «подала пример»: обожая сына, она огорчала дочерей (в частности, старшую, Елизавету) своей предвзятостью, развившей в Елизавете Васильевне уязвленное самолюбие и ревнивую зависть к брату.

Отец воспитанием не занимался, он вообще был почти равнодушен к своим домочадцам, жил своей жизнью и оставался в собственном доме лишь «зрителем». Но он обладал несомненными достоинствами, которые дети его оценили значительно позже, уже став взрослыми, и только тогда, пожалуй, по-настоящему полюбили Василия Александровича.

Основой системы воспитания Марии Ивановны был неустанный труд — домашнее образование Сухово-Кобылиных включало курс наук в объеме гимназии. Первой ступенью приобщения к искусству был домашний театр. Одолев ее, все дети Марии Ивановны (кроме Евдокии Васильевны), так или иначе связали свою жизнь с творчеством: с прозой — Елизавета Васильевна, с живописью — Софья Васильевна, с драматургией — Александр Васильевич. Не была исключением и Душенька — ведь на протяжении многих лет она, женщина поразительной красоты и обаяния, любимица Александра, была музой Николая Платоновича Огарева… Но об этом мы расскажем позже.

На первом этаже дома Сухово-Кобылиных в Большом Харитоньевском переулке, так называемых Огородниках, находился зал для театрализованных утренников, во время которых дети разыгрывали сцены из спектаклей и декламировали стихи. Чаще всего эти представления готовила сама Мария Ивановна, отличавшаяся, видимо, немалой артистичностью (современники вспоминают, что Мария Ивановна прекрасно декламировала стихи и драматические отрывки), которая в сочетании с высокой образованностью позволяла ей подбирать соответствующий репертуар и обучать детей сценическому искусству.

Когда же репертуар для детских утренников подобрать было сложно, Сухово-Кобылины сами брались за перо — Александр сочинял водевили и играл в них мужские роли. Мария Ивановна не только поощряла увлечение детей театром, но и всячески развивала его. Елизавета Васильевна Салиас вспоминала: «Матушка любила одеваться по моде, танцевала замечательно прелестно, любила театр и не упускала случая потанцевать и взять ложу».

А спустя время, во второй половине 1840-х годов, когда младшие Сухово-Кобылины уже стали взрослыми, а Василий Александрович, известный своей кристальной честностью и принципиальностью, был назначен правительственным опекуном над Выксунскими чугуноплавильными заводами, театр снова сделался одним из главных увлечений семьи Сухово-Кобылиных.

Выксунские заводы были частью промотанного Дмитрием Дмитриевичем Шепелевым приданого Дарьи Ивановны Баташевой. Ее старик отец оказался удивительно непрозорлив: к середине 1850-х годов от приданого не только ничего не осталось, но все дела Шепелева пришли в такое расстройство, что над личностью и имуществом недавнего миллионера пришлось назначить правительственную опеку. Шепелевы сами попросили сделать опекуном Василия Александровича Сухово-Кобылина. Так на целое десятилетие семья полковника получила замечательное место летнего отдыха — на реке Выксе, в 30 верстах от Мурома Владимирской губернии.

М. Бессараб в своей монографии поэтично описывает эти места и путь, которым добирался туда Василий Александрович Сухово-Кобылин: «Ехал до Владимира, затем глухими лесами до Мурома, оттуда до Оки, далее верст десять до реки Выксы, по Выксе до села Досчатое, а там до поместья — рукой подать. Почва сухая, песчаная — а по обе стороны дороги вся земля изрыта шахтами, — их называли дудками, — из которых извлекалась руда… Трехэтажный дворец был великолепен, но внутри — пуст, ибо кредиторы забрали все, что можно было забрать: мебель, ковры, вазы, гобелены, фарфор. Поэтому в огромном зале с беломраморными колоннами стояло лишь несколько простых стульев, а были комнаты безо всякой обстановки: одни стены… обитатели… жили в двух боковых крыльях здания. Днем они смело ходили по всему дому, а вечером боялись проходить по большим пустым залам и брали с собой слуг, которые несли свечи.

За дворцом начинался английский парк, аллея в полверсты длиной вела к зданию театра».

Это десятилетие не могло не остаться в памяти Сухово-Кобылиных, особенно — Александра Васильевича, всей душой привязавшегося к тем удивительно живописным местам. Там, на Выксе, был известный театр, принадлежавший родственнику и близкому другу юности Сухово-Кобылина — Николаю Дмитриевичу Шепелеву, которому впоследствии Сухово-Кобылин посвятит «Смерть Тарелкина». О Шепелеве оставил воспоминания Е. Феоктистов, назвавший Николая Дмитриевича «совершенным подобием Тентетникова… с тою только разницей, что Тентетников, по уверению Чичикова, занимался сочинением истории русских генералов, а Николай Шепелев не способен был ровно ни к какому занятию».

Здесь так и просится небольшое отступление, рисующее портрет самого мемуариста, почти забытого теперь человека, сохранившегося в памяти потомков исключительно благодаря двум свидетельствам.

В «Характерах» М. Е. Салтыкова-Щедрина читаем: «Слухи носятся, что г-жа Евгения Тур будет с 1861 года издавать в Москве „Журнал амазонок“. В числе амазонок будут гг. Вызинский и Феоктистов». Известна также эпиграмма Щербины, посвященная Феоктистову после того, как студент, готовивший к поступлению в гимназию сына Елизаветы Васильевны Салиас, сделал ошеломляющую карьеру, заняв пост председателя Цензурного комитета:

Не сердись, пришлося к слову,

Я тебя не упрекну:

При сочувствии к Каткову

Служишь ты Головнину,

Для такого ж человечка

Казнь народная строга, —

Говорят: «он богу свечка,

Да и черту кочерга»…

Известно, что к Александру Васильевичу Феоктистов никогда расположен не был, успех красавца Сухово-Кобылина у женщин вызывал лютую зависть некрасивого, никакими достоинствами не отличавшегося любителя прекрасного пола. В своих воспоминаниях об Александре Васильевиче Феоктистов писал: «Не подлежит сомнению, что это был человек очень умный… он много путешествовал, любил серьезное чтение, словом, все, по-видимому, сложилось в его пользу. А между тем, едва ли кто-нибудь возбуждал к себе такое общее недоброжелательство. Причина этого была его натура — грубая, нахальная, нисколько не смягченная образованием: этот господин, превосходно говоривший по-французски, усвоивший себе джентльменские манеры, старавшийся казаться истым парижанином, был, в сущности, по своим инстинктам, жестоким дикарем, не останавливавшимся ни перед какими злоупотреблениями крепостного права; дворня его трепетала. Мне не раз случалось замечать, что такие люди, отличающиеся мужественною красотою, самоуверенные до дерзости, с блестящим остроумием, но вместе с тем совершенно бессердечные, производят обаятельное впечатление на женщин. Александр Кобылин мог похвалиться целым рядом любовных похождений, но они же его и погубили».

С годами ненависть Феоктистова распалялась все сильнее: унижения, которые испытывал Александр Васильевич, внешне никак не отражались на его образе жизни. Он был драматургом, прирожденным философом, успех у женщин не померк от пережитой им трагедии.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

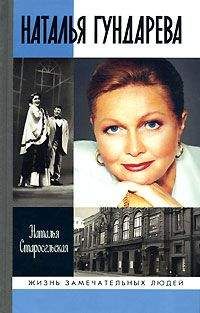

Похожие книги на "Сухово-Кобылин"

Книги похожие на "Сухово-Кобылин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Старосельская - Сухово-Кобылин"

Отзывы читателей о книге "Сухово-Кобылин", комментарии и мнения людей о произведении.